最近、かんたんにグラフやアイコンが作れる無料アプリが増えたからだろうか。

「図解」という表現手法そのものの注目度が、高まっているように思える。

図解ノウハウ系の本もたくさんあるし、ビジネス書や自己啓発本でも、よく図が挟み込まれている。

でもさぁ……

意味のない「にぎやかし図解」がやたらと多い気がするのは、わたしだけだろうか?

文章のほうがわかりやすいのになぜか図解される不思議

まずはひとつ、例を挙げたい。

『やる気を引き出し、人を動かす リーダーの現場力』という本だ。

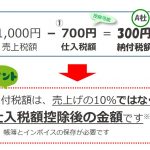

「口で説明するだけではなかなか伝わらないことも、こうして『実演』すると納得してもらいやすい(図4)」とあり、この図がついている。

出典:やる気を引き出し、人を動かす リーダーの現場力

……これさぁ、文章だけでよくない? 図解する必要ある?

絶対にないよね、だって文章でじゅうぶん伝わるもの。

もうひとつ、『DX経営図鑑』という本にある、この図解を見ていただきたい。

出典:『DX経営図鑑』

これを見て、内容を理解できる人はどれくらいいるのだろう。

本を読んでいない人からすれば、さっぱり意味がわからないと思う。

っていうか、本を読んでいてもこの図は正直よくわからない。

「NIKE直販アプリは、抽選予約販売や定番商品の公式販売を行い、地理的な入手不利をなくした。また、正規価格の流通を確保することで、転売や詐欺被害を減らすことにもつなげた」

というのが、この図で表したい内容である。

……いや、文章のほうがわかりやすいでしょ、絶対!!

もちろん、この2つの図解を根拠に、その本の内容を否定するつもりはない(むしろ内容自体はとてもおもしろいので、2冊ともおすすめだ)。

ただ、最近このように「そもそも図解する必要がない」「混乱して理解に時間がかかる」図解を目にすることが本当に多くて、ちょっと辟易している。

図解の役割は「情報伝達をより楽にする」こと

とはいえわたしは、図解アンチというわけではない。

むしろ、良い図解は素晴らしいものだと思っている。

では「良い図解」とはどういうものか。

『図解の教科書』を銘打っている本から引用させていただこう。

「図解を役立てる」とは、話し・伝える手間を省きつつも、受け手の理解度を格段に上げることなのだ。

伝わりやすい視覚イメージは、それ自体が説明をしてくれる。そうなれば、あなたが言葉や文章を使って説明する必要がない。同時に、いつも一定のレベルで受け手の理解を得られるようになる。出典:『説明がなくても伝わる 図解の教科書』

そう、図解とは本来、「それを使うことで情報伝達がより楽になる」ものなのだ。

そして、それによってみんなに理解してもらえるもの。

たとえば、これ。

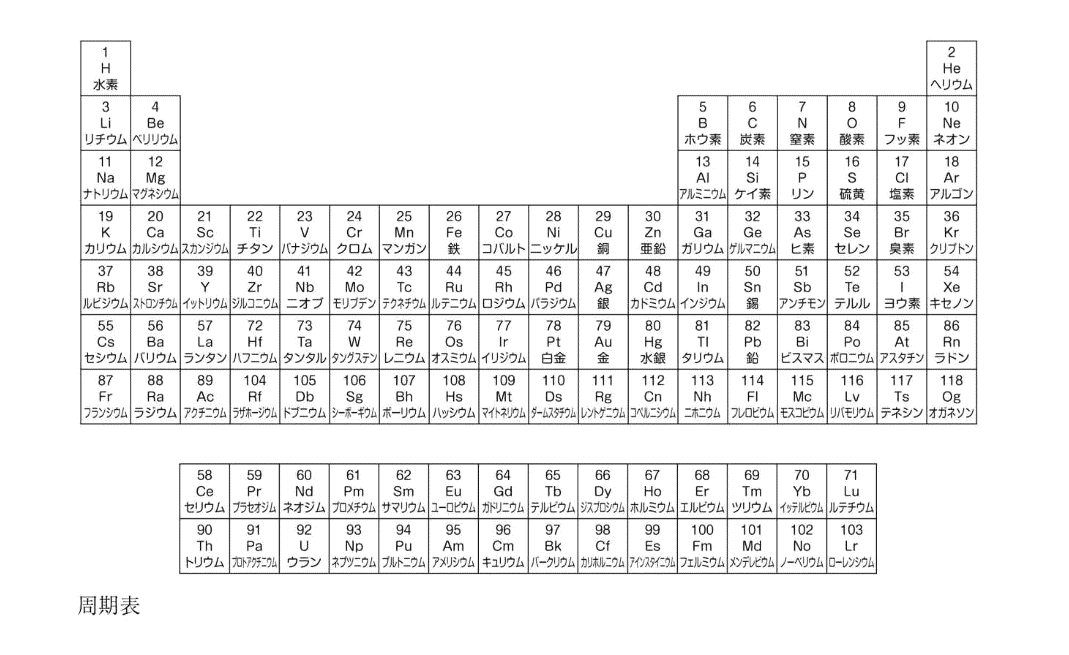

みんな一度は見たことがある周期表。

これが掲載されているのは『世界史を変えた新素材』という本で、金・銀・銅に関するこの記述の直後に置かれている。

実はこの三金属は、元素周期表において縦一列に並んでおり、いわば姉妹に当たる元素だ。縦に並んでいるということは性質が互いに似ているということであり、これらは化学変化を受けにくいことで共通する。

この文章を読んだあと元素周期表を見れば、化学なんてさっぱりなわたしでも、「たしかに縦に並んでるなぁ~」とわかる。一目瞭然だ。

ちなみに「金は原子番号が79で、安定に存在できる原子番号の限界である82に近い」とも書かれているから、縦一列の一番下にあるレントゲニウムとやらは、不安定な元素だから日常的に使われていないんだなぁ~というのも理解できる。

さらにもうひとつ。

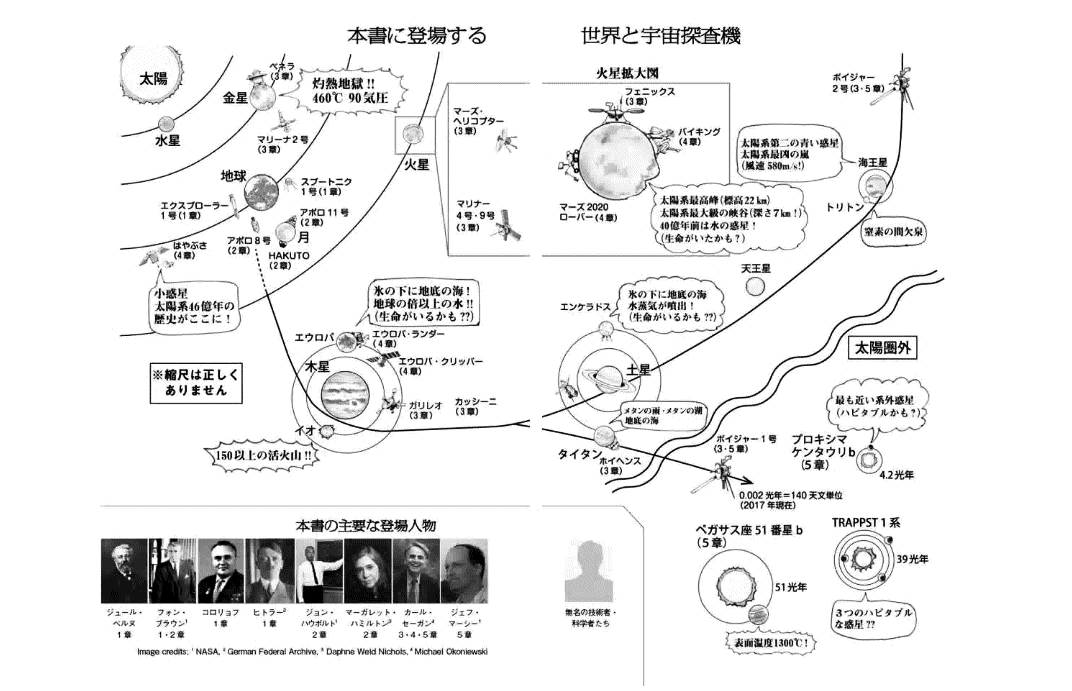

これは、『宇宙に命はあるのか 人類が旅した一千億分の八』という本の冒頭、目次の直後に載せられている図だ。

地学の授業で毎回ぐっすり寝ていたわたしだけど、これを見たらなんとなーく宇宙の状態が想像できる。

文章で伝わりきらないことを、図にして伝えること。

いまいち想像できないことを、視覚的にわかりやすく伝えること。

よく考えないと理解できないことを、パッと見てわかるように伝えること。

こうやって「情報伝達をより楽にする」のが、図解が果たすべき役割じゃないのだろうか。

伝える役割を持たない挿絵としての「図」

しかし最近は、図を使うこと自体が目的になっていることが多い気がする。

「情報をわかりやすく伝えるために図解が最適」だから図解しているのではなく、「図解したいから適当な情報を図に起こしている」ように感じるのだ。

「とりあえず図解して、わかりやすい雰囲気を出し、文章を読まない人にもアピールしよう」という、取ってつけたようなにぎやかし図解とでも言おうか……。

文章のほうがよっぽどわかりやすいのに、にぎやかしのためにとりあえず図解を置いているのを見ると、バカにされた気分……とまでは言わないにせよ、なんだか気持ちが萎えてしまう。

いやだって、文章を読んでいればちゃんと理解できるもの。

「ページのかさ増しに図を使っているのか?」と邪推したり、「この程度の文章に図解をつけなきゃ理解できない層に向けた本なのか?」と怪訝に思ったりしてしまう。

それでもにぎやかし図解がこれほど多い現状を鑑みると、わたしの意見は少数派であって、「(質を問わず)図はあったほうがいい」という意見の人が多いのだろう。

需要があるから供給があるのだし。

……と、ここまで書いてみて思ったのだが、もしかしたらこのご時世、「図解」は「説明するもの」ではなく、「挿絵」と同義なのかもしれない。

それなら、「伝える」役目を担っていない図解があるのもうなずける。

その図解の存在意義は、「理解を促す」のではなく、「場を華やかにする」「箸休め」などにあるのだ。

それならば、「文章のほうがわかりやすいじゃん」「図を見ても全然わからん……」という批判は、完全に的外れということになる。

だって、「伝える」のではなく、「存在する」ことで、その目的を果たしているのだから。

その情報は図解に適しているのか?と一度問いかけてほしい

文字数が限られるSNSが普及したからか、スマホというデバイスにおいて読了率を上げる工夫の結果なのか、日常的に情報が「図」として表現されることが増えている。

忙しい現代人は、一瞬で全体を把握できる「図解」を好む傾向でもあるのだろうか。

売れたビジネス書や自己啓発本ってよく漫画化されるし、「図解でわかる!」系もよく見かけるし。

そのうえで、「とりあえず図解しときゃいいだろ」の背中を押しているのは、溢れかえる図解ノウハウだと思う。

「視覚的にわかりやすいように図を使おう」という主張をよく見るし、図の作成マニュアル、テンプレートに当てはめるだけですぐに図が作成できる無料アプリなんてのもたくさんある。

でもそういう「図解のやり方」は、当然ながら「図解すること」を前提としたノウハウだ。

「そもそも図解する必要がある題材なのか?」「その情報は図解に適しているのか?」という問いかけはない。

その問いかけがないまま、「図解することはいいこと。こうやって作るんだよ。無料でできるよ」という情報が氾濫して、多くの人が「図」を使おうとする。

で、それが広まれば広まるほど「図がなければ読んでもらえない」という空気になり、より多くのにぎやかし図解が量産される。

いやね、気持ちはわかるんだよ。

文章でぎっちり埋まってるより、絵や図がいっぱいあったほうが、なんだか「わかりやすい」雰囲気が出るもの。目立つし、記憶にも残るし。

でも安易に「図」に逃げるのはちがうよなぁ、と思う。

図解が最適な場合もあれば、文書で伝えるのが最適な場合もある。

後者なのであれば、不要な図に頼らず、ちゃんと文章で伝えるべきなんじゃないかな。少なくともわたしは、そうしたい。

「図解」とは、「図を使って情報伝達をより楽にして相手に理解を促す」こと。

デジタル技術の進歩・普及でだれもがかんたんに「図」を作れるようになったけど、だからといって、その役割を持たない図解が量産されるのは、ちょっとちがう気がする。

どういう図にするかより先に、「そもそもその題材が図解に向いているか」「その図を用いてなにを伝えることができるのか」を考えることが大事じゃないだろうか。

わたしとしては、にぎやかしのためだけの図解が減って、情報を伝える役割を担う「良い図解」が増えてほしいと思う。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

名前:雨宮紫苑

91年生まれ、ドイツ在住のフリーライター。小説執筆&

ハロプロとアニメが好きだけど、

著書:『日本人とドイツ人 比べてみたらどっちもどっち』(新潮新書)

ブログ:『雨宮の迷走ニュース』

Twitter:amamiya9901

Photo by Shubham Dhage