つい先日、数年ぶりに友人の甘寧(かんねい)と酒を飲みまして、大変懐かしかったので、今日はファミコン版の「三國志」の話をします。

三国志をご存じの方なら、一行目から「こいつは何を言っているんだ???」という疑問を抱かれたと思いますので順を追って話しますと、甘寧というのは私の小学校来の友人の田島くん(※仮名)のことです。

田島くんが何故甘寧かというと非常に単純な話でして、それは彼が甘寧に酷似しているからです。

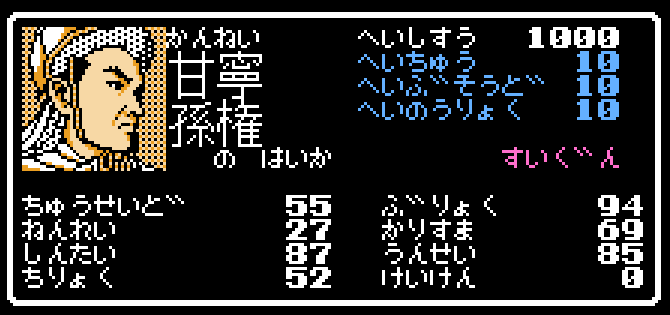

これが甘寧です。そして田島くんです。当時から似ていましたが大人になってより一層甘寧になっていました。

ご存じの方には今更の話で恐縮ですが、光栄(現コーエーテクモゲームス)の「三國志」には「武将」が出てきます。

劉焉、曹操、孫権などの皆さんよくご存じの中国・三国時代の英傑たちを操って中華全土を統一することが目的のゲームなのですが、当時既にファミコン移植されていた「信長の野望・全国版」が基本的に大名だけを操作する内容だったところ、「三國志」には「名だたる武将を部下として、その武将を使いこなして政略・戦略を進めていく」という要素がありました。

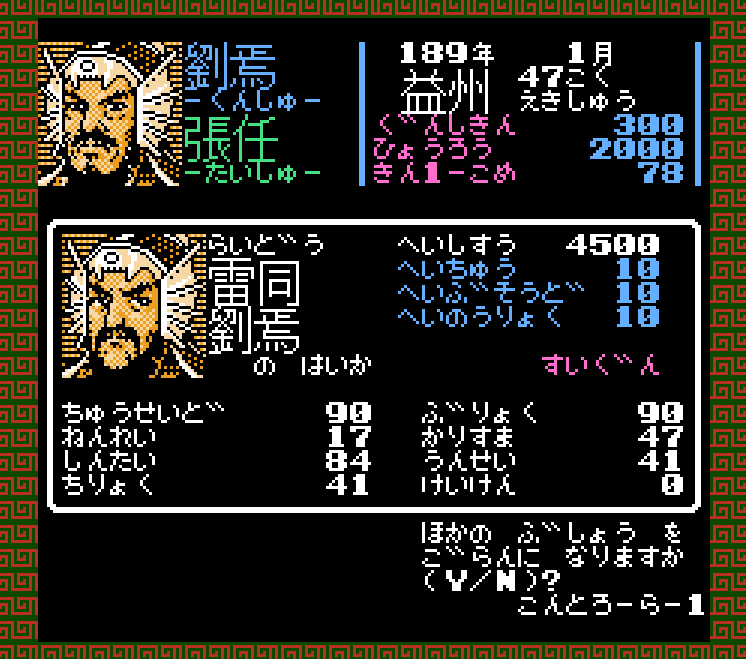

曹操の配下には当然夏侯惇や荀イクが、孫権の配下にはもちろん周瑜や太史慈が、劉焉の配下にはもちろん雷銅(※本ゲーム中は雷同と表記)がいたわけです。武力90です。強いぞ雷銅がんばれ雷銅。カリスマ47だけど。

で、上記のゲーム画像を見てもお分かりいただけると思うんですが、各武将には当時としては非常にリアルな顔グラフィックがついておりまして、「武力」「知力」「カリスマ」といったステータスと共に、その武将の個性を際立たせていました。

ただ、これもご覧の通り、基本的には「兜を被ったヒゲのおっさん(武官)」か「帽子を被ったヒゲのおっさん(文官)」であって、そこに多少のアレンジを加えただけ、というグラフィックが大半だったんですよ。

恐らく、全武将の7~8割方は、数種類の基本パターンに若干のアレンジを加えることで作られていたのではないでしょうか。

中でも、張任、雷銅のような「魚介類みたいな変なヒレがついた兜のおっさん」は一番多いパターンでして、陳蘭や文聘どころか、関索や張コウですらこのパターンでした。

その為このゲームの関索は、設定上関羽の息子の筈なのに明らかに関羽より老けています。

当然これは「少ない容量をなんとかやり繰りする対策」だったことは想像に難くなく、その点開発者さんのご苦労が偲ばれます。

そんな中、例えば関羽や馬超、周瑜のような一部の有名武将にはきちんと独自グラフィックをあてがわれていたのですが、中でも我々にとって異彩を放っていたのが甘寧です。

何故かというと、これは田島くんだったので。

以前も書いたことがあるのですが、小学校当時、私たちファミっ子の間には「パソコンやゲーセンのゲームへの憧れ」というものがありました。

PCゲームはファミコンのゲーム以上に広大で、大人っぽくって、そして面白いように見えていました。

皆でログインやらコンプティークやらを回し読んでは、「ザナドゥ」や「マイト・アンド・マジック」や「現代大戦略」に憧れていたんですよ。

中身がよくわかっていなくても、「パソコンのゲームがファミコンに移植される!!」というだけで、我々にとっては十分ニュースバリューになったんです。

なので当然「三國志」も視界には入っていまして、ファミコンに移植された時には一部のファミっ子たちが大騒ぎしたんですが、当時のファミコンソフトは4000円から6000円くらいの価格帯が普通であったところ、「信長の野望」や「三國志」はなんと9800円、通常のゲームが二本買えてしまうお値段でした。

金銭的な点でさすがに子どもたちの手に余り、私たちのグループでも誰一人買ってもらえた者がいませんでした。

そんな中、学年中に「ゲームを買ってもらった情報」のネットワークを広げていた私たちは、普段交流のないグループのお兄ちゃんが「三國志」を入手したという噂を聞きつけて、頼み込んで遊ばせてもらったわけです。

当時、「持っていないゲームを遊ばせてもらう」というそれだけの為にツテと人脈を広げるというのは、我々にとって非常に一般的なことであって、この為に増えた知り合いの数は数知れませんし、この時培った人脈作りの影響もはかり知れません。

当時、既に「武田信玄」や「不如帰(ほととぎす)」「独眼竜政宗」「信長の野望・全国版」などがファミコンでも発売されていたとはいえ、戦略シミュレーションゲームに対する我々の理解は非常に曖昧でして、ゲーム自体の面白さは、正直まだいまいち分かりませんでした。

とはいえ、「リアルな顔グラと漢字の武将名を戴いて、能力値が様々な武将たち」と「色んなステータスがある国とり要素」というのは我々にも非常に魅力的で、皆でわあわあ盛り上がりました。

セーブデータ一個しかなかったんで、持ち主のお兄さんにはたまったもんじゃなかったと思いますけど。

そんな中、やはり「固有顔グラの武将」というのは特別なものに思えまして、まだ三国志などミリも知らなかったとはいえ、趙雲やら陸遜やら「顔グラが違う高能力武将」を見つけては「こいつつえーーー!」と盛り上がりました。

武力99の関羽や張飛、知力97の郭嘉、更にそれを越える知力100の諸葛亮、武力100の呂布。

今でいう「SSR」のようなもので、そういった強力な武将を見つけては配下にすることが、我々の主要な遊び方でした。

言ってみれば、我々にとって「初めて出会った育成・収集ゲーム」が三國志だったのです。ポケモンみたいなもんです。

で、甘寧のグラフィックになんとなく既視感を感じまして、みんなで首をひねっていたのですが、ふと一人が呟いた一言で全ての謎が溶けました。

「これ田島くんやん」

全員が「そうだ!!!!!」となったのです。

念のために言っておくと、この当時田島くんは我々のグループの一員どころかファミコン友達ですらなく、恐らくゲーム自体ほぼ遊んだことがない、ただのクラスメイトでした。

田島くんの趣味は草野球であって、どちらかというと「磯野―野球やろうぜー」というくらいのノリで、近所のグラウンドで毎日バットを振っているようなスポーツ少年でした。

ただ、甘寧には「謎の(中華っぽくない)帽子を被っている」「ヒゲが生えておらず、すっきりとした顔立ちをしている」という特徴がありました。

この辺のデザインは、甘寧がもともと武将ではなく河賊出身だったというエピソードを下敷きにしているのだろうと思うのですが、顔立ちが田島くんにそっくりであるのみならず、彼が普段被っている野球帽と甘寧の帽子もそっくりに見えたのです(甘寧の帽子は、我々には野球帽に見えました)。

で、その後何をどう間違えたのか、グループの中の一人が「お前にそっくりなヤツがいたから!大丈夫、武力94だから、強いから!!」などと意味不明なことを言って、わざわざ田島くんをその知人の家に引っ張ってきたのです。アホです。

スーパーマリオすら遊んだことがなかった田島くんは、ゲーム自体については何一つ理解した様子を見せませんでしたが、甘寧のグラフィックを見せられるとぽつりとひとこと、

「ああ」

「俺やね……」

と呟きました。

以来田島くんは、我々の中では「甘寧」と呼ばれるようになりまして、事情も知らない周囲からのあだ名すら「甘寧」になり、以降現在に至るまで、「甘寧」といえば田島くんを指すことになったわけなのです。

そのずっと後、三国無双というゲームで甘寧が登場した時には、「田島くんはこんなにチャラくねーよ!!」などと憤っていたヤツもいたのですが、光栄からすれば「知らんがな」というしかなかったでしょう。

後から考えてみると、この時田島くんが本当に「自分そっくりの顔グラ」というものに納得してくれていたのかは怪しいところで、本人に聞いても「いや、そんなん覚えとらんけど……」と言われるのですが、誰とでも気さくに付き合う好少年だった田島くんが、その場の付き合いでそう言ってくれたのかも知れません。

「けどまあ、嫌だったらそう言うんちゃう?」とも言っていたので、多分嫌がってはいなかったのだと思います。

なんにせよ、真面目で朴訥とした性格の田島くんとはその後も何かと縁があり、彼と私は「甘寧」をきっかけに仲良くなりました。

今でもほそぼそながら付き合いのある、私にとっては数少ない小学校来の友人となってくれたわけです。

「三國志」との出会いがなければ彼との付き合いもなかったんだなあ、と思うとちょっと感慨深いなあ、と思う次第なのです。

***

それはそうと、この後私は自分で「三國志」を入手する機会に恵まれ、「II」以降のシリーズも遊び続け、そこから中国史というものに興味を持ち始めました。

「この武力100の呂布とかいうのは一体なにものなんだ?」とか、「董卓ってのはなんでこんな悪役顔なんだ?」というところからあれこれ調べ始め、やがて正史や演義の違いを知り、しまいには「史記」や「新五代史」なんぞにも手を出すことになったわけです。

「信長」や「提督の決断」で歴史に興味を持ったという人は世の中に多かろうと思うのですが、この辺、げに光栄ゲーの影響というものは恐ろしい、というべきなのでしょう。

私にとって一番影響が大きかったのは多分「大航海時代」「大航海時代II」で、地理や歴史だけではなく段取り・計画立案の能力までここで身に着けたわけなのですが、まあそれは余談です。

ちなみにゲーム自体の話をすると、初代「三國志」の特徴は

「火計強すぎ」

という一言で言い表せまして、呂布や張飛などの知力低めの猛将は愚か、うまくやれば曹操や孫権辺りですら火計一つで焼き殺せたりするのですが、「火の元には気を付けないといけないよね」という教訓を少年たちに与えてくれた点も、このゲームの偉大さを物語る一つのエピソードだと言えるでしょう。

「国が段々豊かになっていく楽しさ」というのも間違いないところで、せっせと治水や開発を行って、国のパラメーターを上げていくことにも大きな快感を覚えたものです。

これについては、その後の「育成ゲーム」全体についての、個人的な原体験の一つになっていると思います。

一方、BGMがひたすら良いことについても一言触れないわけにはいかず、哀愁と重厚さをたっぷり兼ね備えたその音作りは、菅野よう子先生の才能をいかんなく発揮し切っていると言ってしまっていいでしょう。

特にフィールド南部の政治ターンで流れる「華南のテーマ」は余りにも好き過ぎて今でもケーナで吹いちゃうくらいです。「王の娘のテーマ」も最高。

最後に言いたいことをまとめておくと、

・コーエーテクモの「シブサワコウ・アーカイブス」で三國志は過去シリーズ軒並み遊べて超楽しいしあと「維新の嵐」や「大航海時代」シリーズも滅茶苦茶面白いので皆さん遊んでくださいマジで

ということになりまして、他に言いたいことは特にありません。よろしくお願いします。

今日書きたいことはそれくらいです。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

著者名:しんざき

SE、ケーナ奏者、キャベツ太郎ソムリエ。三児の父。

レトロゲームブログ「不倒城」を2004年に開設。以下、レトロゲーム、漫画、駄菓子、育児、ダライアス外伝などについて書き綴る日々を送る。好きな敵ボスはシャコ。

ブログ:不倒城

Photo:Seika