かれこれ10年以上も前のことだ。ある精神科医にこんなことを言われた。

「もう弟さんを手放したらいかがですか。もっとも彼の場合、お姉さんに突き放されたら、本当に死んじゃうかもしれませんけど」

弟は重度のアルコール依存症だった。

それだけでなく、双極性障害も患い、睡眠導入剤の薬物依存にも陥っていた。典型的な「重複障害」だ。

時期によってこの3つのうちのどれかが落ち着くこともあったが、そうすると他のどちらか、あるいは両方が悪化するという具合で、どちらにしても苦しい状況から逃れようがない。

さらにゲイであることに起因する問題にも長年傷つき苦しんでいたが、それはひた隠しにしていたので、私がそのことを知ったのはずいぶん後になってからだ。

アルコール依存症、双極性障害、薬物依存、そしてゲイであることは、私にとって恥ずかしいことではまったくない。

だが弟はずっとそういう自分を恥じていて、自己否定感が強く、そのことが事態をさらに悪化させているように思えた。

家族と一緒に、弟と2人で、あるいは私1人で、さまざまな病院に出向いたが、病状は快方に向うどころか悪化するばかりだった。

それでも諦めきれずに、いやがる弟を説得してやっとの思いで訪れた病院だったのだ。

医師はそれきり何も言わなかったが、言いたいことはすぐにわかった。

アルコール依存症患者がアルコールを断たずに失敗ばかりしているのは、それを支えている人がいるからです。

あなたがその関係性を断ち切って弟さんを地獄に突き落とさないかぎり、弟さんは甘えてしまって、辛い治療に立ち向かえない。

もっとも、あなたが手を離したら……。

待合室でポツンと座っている弟の姿が目に浮かび、どうしたらいいのかと途方にくれた。

7年前に弟が旅立ってからも、その問いから解放されることはなかった。

私はどうすればよかったのだろう……。

衝撃の一冊

しかし、最近、ある本に出会い、その答えをみつけることができた。

成瀬暢也・著『アルコール依存症治療革命』(以下、『治療革命』)である。

出版されたのは、弟が旅立った8か月後だ。

弟には間に合わなかったが、多くの人に知ってほしいと願い、この原稿を書いている。

同書によると、依存症や依存症者に対する誤解や偏見が依存症者を追いつめ、多くの自殺者や事故死者、病死者を出しているという。

しかも、これまでのアルコール依存症治療は刑務所がモデルだった。だが、本当に必要なのは「酒をやめさせることではない」と成瀬氏はいうのだ。

それは、どういうことだろう。

俺、大学やめるわ

弟の異変にまっ先に気づいた家族は私だった。

就職して2年目の年だ。仕事帰りに電車を乗り換えようと、新宿駅のコンコースを歩いていたときのことだった。

向こうからなにやら得体のしれない人間がふらふらやって来る。

大勢の通行人の中でも目を引くほどに異様なオーラをまき散らしていて、すれ違う人々が次々に振り返る。

それが弟だとわかったときの衝撃はいまだに忘れられない。

「どうしたの、そんな格好して?」

「別に、どうもしないけど?」

とにかく一緒に夕飯をと、駅ビルの天ぷら屋に引っ張っていった。

テーブル越しに向き合った弟は私の知っている弟ではなかった。

身なりや表情もだが、もっと深いところで何かが決定的に違うのだ。最後に会ったのはほんのひと月ほど前のことなのに、一体なにがあったのだろう。

「俺、大学やめようと思って」

案の定、いきなりそんなことを切り出した。

「えっ、なんで?」

「なんでってことないけど、俺には合わないからさ」

弟は、一浪して志望校に入った。上京して予備校に通い、猛勉強して入学したばかりだ。

「あんなに入りたがってたのに。もう少し時間をかけて決めたら?」

何度か説得したが、夏休み前にあっさり大学を辞め、また受験勉強をして翌年、福祉関係の大学に入った。だがその学校も、卒業を目前にしてやめてしまう。

驚いた両親が実家に連れ戻し家業を手伝わせたが、それもうまくいかず、やがて出社できなくなった。

弟の中で、なにか取り返しがつかないほどおぞましいことが進行しているという切実な感触があるのに、それが何なのかわからない。

父が精神病院に連れていったが、医師もアルコール依存症だとは特定できず、両親が甘やかして育てたせいでわがままになったのだと、遠回しに言われたらしい。

昭和末期のことである。

アクセスできる情報は今とは比べものにならないほど乏しく、私たち家族は本当に無知だった。

アルコール依存症の専門性に乏しい精神科医にも多く出会った。

弟は最初の大学に入ってすぐの新入生歓迎会で1升酒を呑み、それから酒浸りになって、あっという間にアルコール依存に陥ってしまったのだということが後追いでわかった。

だが、私たちがやっと本当の病名に辿りついたとき、弟はもう40代に入っていて、そのときはもう病気はかなり進行し、こじれていた。

依存症という病い

アルコール依存症は、ひどく残酷な病気だ。

一度かかってしまったら治ることは絶対になく、放っておけば進行する。

しかもアルコール依存になってしまうと、脳が変性してしまうため、酒を飲まないでいることは非常に難しい。

先日、メジャーリーグで活躍する大谷翔平さんの元通訳のギャンブル依存症が大きな話題になったが、彼について報道されたことにはアルコール依存症患者との共通点が多く、身につまされた。

アルコールを手に入れるためなら見え透いた嘘をつき、のっぴきならない状況でも虚勢を張って平静を装う。

私もある時点から、弟の言うことが本当なのか作り話なのか、まったくわからなくなってしまった。

弟は多くの失敗をし、他人さまに多大な迷惑をかけた。

シラフになると身の置きどころのないほどの自己嫌悪に陥り、ひどく落ち込む。その度に自尊意識が損なわれていった。

一時は料理の修業をし、料理店を任せてもらうまでになったが、どの店も半年ともたなかった。

連絡を受けて店に駆けつけ、平謝りに謝って引き取る。

そして病院へ連れて行くのだが、せっかく信頼できる医師に出会えても治療効果は薄く、やがて微かな光すら見出だすのが難しくなった。

もし手放していたら

「もう弟さんを手放したらいかがですか」

医師にそう言われた4年後に、弟は本当に死んでしまった。

自宅の敷地内に倒れているのを隣家の人が発見してくれたときには、既に息がなかったそうだ。

それが1月3日。検死や諸々の状況から、亡くなったのはおそらく1月1日の未明だろうということになったのだ。

晩年の弟はとにかく辛そうだった。

調子が悪いときは、ひっきりなしに電話をかけてきて、

「僕は本当に弱い人間だ。どうしてこんな病気にかかってしまったのだろう。人のために役立つ人間になりたかったのに。いつも迷惑ばかりかけてる。ごめんね」

泣きながらそんな言葉を繰り返した。

あのときの医師のことばは、胸の奥深くに刺さっていたが、結局、私は最後まで弟を手放すことができなかった。

私にできたのは、死に向かおうとする弟を、どうやって今日1日、こちらの世界に引き止めておけるだろうかと心を砕くことだけだった。

それでも私が手を離していれば、何かが変わり、もしかしたら弟を死なせずにすんだのだろうか。

そんなことをずっと自問していた。

刑務所がモデル

その答えを与えてくれたのが『治療革命』だ。

同書を読んでまず驚いたのが、依存症治療における「神話」である。

これまで当然のことと捉えられていた以下の考えには、何の根拠もないというのだ。

「依存症の治療には『底つき』が必要である!」

「回復にはミーティング(自助グループ)しかない!」

「自分から治療を受ける気持ちにならないとダメ!」

「依存症の治療は続かない!」

「何が何でも断酒を目指すしかない!」

弟を苦しめていたことばかりではないか。

これが神話だったというのか。

たとえば、「底つき」について。

20世紀半ばに多用されたアプローチでは、「人格を再構築するためには人格を打ちのめすことが必要」と考えられていた。

家族などの援助を極力排除して、「底をつき完全に降参する」プロセスを踏むことが正しい方策であるとされてきたのだ。

あのときの医師もそれに則っていたのだろう。

だが、「底をつかせる」ことにエビデンスはなく、悲惨な結果を招くことも少なくなかったというのだ。

成瀬氏は、こうした方向性は「支援」ではなく「矯正」であり、刑務所がモデルだったのではないかと指摘する。

しかし、「刑務所モデル」が逆効果であることは実証されており、エビデンスに基づいた治療に向けて、今は大きな転換期にさしかかっているという。

生きることの支援

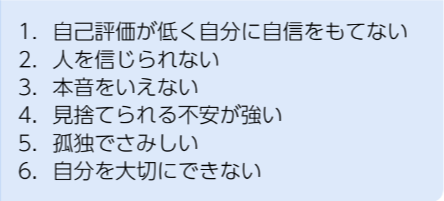

『治療革命』によると、アルコール依存の根っこには対人関係障害があり、依存症患者の多くに、以下のような問題がみられるという。*1:p.77

こうした特徴は、弟の状況と驚くほど一致している。

一方でアルコール依存症患者は、世間からは「不真面目で意志が弱い自己中心的な人格破綻者」とみられるのが一般的だ。

しかし、アルコールを断つことが難しいのは、よく誤解されるように「意志が弱いから」ではない。

アルコール依存症は飲酒のコントロール障害を主症状とする病気であり、自己制御困難こそがその症状なのである。

うつ病の患者を、元気がないと責めるだろうか。

認知症患者に「忘れるな」というだろうか。

それなのに、依存症患者には「自分で我慢してやめなさい」と強要してしまいがちだ。

しかし、断酒の強要や再飲酒への叱責は逆効果にしかならないことが既に証明されている。

断酒の必要性を十分に説明した上で、患者本人が断酒を望まないのであれば、飲酒量低減という選択を尊重するよう成瀬氏は提唱する。

アルコール依存症の治療・支援の目的は「酒をやめさせること」ではなく、「生きにくさの支援」「生きることの支援」だからである。

患者は人間関係の問題を抱え、それ故に生きにくく苦しい。その生きにくさに対する支援が必要なのだ。

アルコール依存症は、健康な人の中で回復する。健康な支援者とは、患者に共感し、患者を1人の人間として尊重できる人間であると成瀬氏は説く。

それをきれいごとだという人もいるだろう。

私自身、弟が失敗し、他人さまに迷惑をかけることが度重なるにつれ、弟への愛情が憎しみに変わる瞬間を何度か味わった。

それだけに、それがどれほど難しいことか骨身にしみている。

しかし、「失敗の許されないところに成長はない。失敗の許されないところに回復はない」と成瀬氏はいうのだ。

全国に109万人いると推定されるアルコール依存患者のうち、治療につながっているのは4~5万人。

アルコール依存症患者はもちろんだが、患者を抱える多くの家族も、悩み苦しんでいる。

同書が示す新たな治療法が、患者だけでなく、その家族にとっても救いとなることを願っている。

【プロフィール】

著者:横内美保子(よこうち みほこ)

大学教員。専門は日本語文法、日本語教育。パラレルワーカーとして、ウェブライター、編集、ディレクションの仕事もしている。

X:よこうちみほこ

Facebook:よこうちみほこ

Instagram:よこうちみほこ

Photo:Federico Lancellotti

参考資料

成瀬暢也(2017)『アルコール依存症治療革命』中外医学社(電子書籍版)p.10, p.22, p.23, p.52, p.56, p.67, p.75, p.77, p.80, p.85, p.96