いまから7年前の2017年、とんでもないCMが世に放たれたことを皆さんはご存知だろうか。

DoCoMo25周年スペシャルムービーCM「いつかあたりまえになることを」。

このCMは4分にもおよぶ長さのためTVCMというより、もはやショートムービーなのだけど、とにかく破壊力が高いのでまずはしっかりと見てほしい。

なにこれ。

おそらく、この動画を見終わって、多くの人がこんな状態に陥ったんじゃないだろうか。

なんかしらんけど泣ける。

ただ、そこにあるのはあまりに複雑な感情なはずだ。

ありきたりで分かりやすいそれと違って、心の奥底がザワザワするような、敏感な場所を得体のしれないもので撫でられているような、まるでどこかで自分が経験したかのような、そんな感覚が生じているのだ。

もちろん、そうでない人もいるのだろうけど、それを言い出すと話が始まらないので、みんなそうなったと思い込んで話を進めていく。

感情が動く。

なのに、その明確な理由が分からない。これはなかなか穏やかではない。正体不明の感情が次々と沸き上がってボロボロと泣けてしまう。こんな不可思議なCMがこれまでにあっただろうか。

なんど見返してみても、感情が動く、動きすぎてボロッボロッだ、けれどもその理由が本当に判然としないのだ。なんとなくはわかる感じがするけど、はっきりしない。どうなってんだよ。なんだよこれ。もう許してくれよ。

初めて見た7年前から、このCMについて文章を書きたいと願いつつも、その感情の正体が判然としないので書けないでいた。そんな状態で書いたところで、訳の分からないものができあがってしまうだけだ。ずっとそんな状態が続いていた。

けれども、決して短いとは言えない7年という期間を経ることで、僕自身もさまざまな経験をし、円熟味を増してきた。なんだか理由のようなものが見えてきた気がした。だから徹底的にここで書き記してやろうと考えたのだ。書いて殴ってやる。そう、これは書き殴りなのだ。

以下はこのCMに対する徹底的な書き殴りである。書いているのでない。書いて殴っているのである。そのつもりで読んでいただきたい。

では、最初に結論から述べてしまおう。なぜこのCMでは正体不明な感情の動きが起こるのか。

その最大の要因は次のセリフに集約されている。この動画の開始32秒だ。

「いまでは想像できないけど父はかなりモテる遊び人だった」

このナレーションだ。これこそが最大の要因であり、このCMの主題、そしてキモなのだ。

これは、逆側の視点という考え方だ。このCMにおいては逆側の視点が多用されている。一見すると気づきにくいこの要素が僕らを複雑な感情へと誘っている。7年たってやっとそれに気が付いたのだ。この観点で読み解くとこのCMが持つ魅力をもっと知ることができる。

問題のシーンを見返せるように親切にもう一度、動画を貼っておく。

「父は」というナレーションからわかるように、動画に登場する2人の男女、その娘という立ち位置の女性ナレーションが入る。動画全体でも娘からの視点が続く。

しかしながら、全体を通して見ると、この言葉はそこまで重要でないようにも思える。他にももっと琴線に触れるシーン、セリフが山盛り、分かりやすいシーンがあるはずだ。けれども、この言葉にこそ、このCMの本質である逆側の視点が集約されているのだ。

では、なぜそうなるのか、順を追って説明していこう。

このCMの概要

このCMはいまから7年前の2017年に25周年を迎えたDoCoMo、そして同じくデビュー25年を迎えたMr. Childrenが歩んできた25年を振り返る内容になっている。つまり現時点(2024年)から考えて32年前の世界から物語がはじまる。

32年前に17歳だった2人の物語、ということで現在(2024年)は49歳ということだ。実は僕とそんなに年齢が変わらない。だから多くの場所でリンクした感情が生じるのだろう。このへんは同年代しか感じ得ないものなのかもしれない。

このCMが紹介されていたDoCoMoのスペシャルムービー特設サイトではストーリーの概要が記された残骸だけが残されている。現在もPRTIMESさんにそれが残っているので以下に引用する。

はじまりは、25年前の夏だった。

たったひとつの歌や、

たった一本の電話で、

人生は大きく変わるらしい。

今、目の前に見えている「あたりまえ」の世界は、

実は、全然あたりまえではなく

小さな奇跡の積み重ねなのかもしれない。

無数に枝分かれした未来から、選ばれた今がある。

25年という時をつなぎ、未来へとつづくストーリー。

いつか、あたりまえになることを。

この動画では、25年前の夏、17歳だった主人公の父である高橋一生さん(結婚おめでとうございます)と母である黒木華さんが出会い、娘であり主人公でもある清原果耶さんが17歳になる2017年までの四半世紀の物語を描いている。

「いつか、あたりまえになることを」

この言葉が示唆に富んでいてとても深い。いったいなにが「あたりまえ」になっていくのか、それは後段で説明しよう。

ざっと見てもらって分かるように、この動画においては主に3つの要素における25年の変遷が描かれている。軸が3つあるといっても過言ではないだろう。その3つの軸を以下に示す。

① 1つの家族の25年

② Mr. Childrenの25年

③ 通信手段(DoCoMo機器)の25年

これらそれぞれが独立して感情に働きかけてくる。さらに相乗効果でも働きかけてくる。こんなの反則だろ言いたくなるほどに働きかけてくる。だから得体のしれない感情が湧きたってくるのだ。これらの要素を紐解いてみよう。

1つの家族の25年

まずはこのCMのストーリーをしっかりと見ていこう。

1992年とテロップが入り、渋谷のスクランブル交差点から始まる。1992年当時の、まだTSUTAYAも存在せず、やたら東海銀行が目立つ当時の景観が再現されているところが注目だ。

「わるい、まった?」

「おそい」

横断歩道の真ん中で落ち合う二人。このセリフがキーポイントになることが予想される。

場面が変わり、また2人の待ち合わせ。しかし緊張感いっぱいだった最初のシーンと違い、今度はずいぶんと慣れた感じなっている。服装も制服から大人っぽいものになっているので、ある程度の交際期間を経た二人を描いているのだろう。

「わるい、まった?」

「おそい」

やっぱりこのやり取りがキーになるんだと安心する場面だ。

「おそい」のニュアンスと表現がとにかく秀逸で、最初のシーンのそれに比べてかなり甘えた感じがでている。やはりある程度の交際期間を経たシーンなのだろう。

順調に交際を続ける2人のシーンが数カット続き、もっとも重要な例のシーンとなる。

「いまでは想像できないけど父はかなりモテる遊び人だった」

ただ、ここではまだ重要さには触れない。そのままストーリーを見ていこう。

ここでのシーンは順調だった2人の交際がちょっと怪しくなっていくところを描いている。

彼氏は遊び人なので、別な女性と連絡先を交換する。この場面は合コンの雰囲気なので、交際相手がいながら盛んに合コンに参加し、それでいて目ぼしい女性と連絡先を交換しまくるという、いっぱしの遊び人だったようだ。

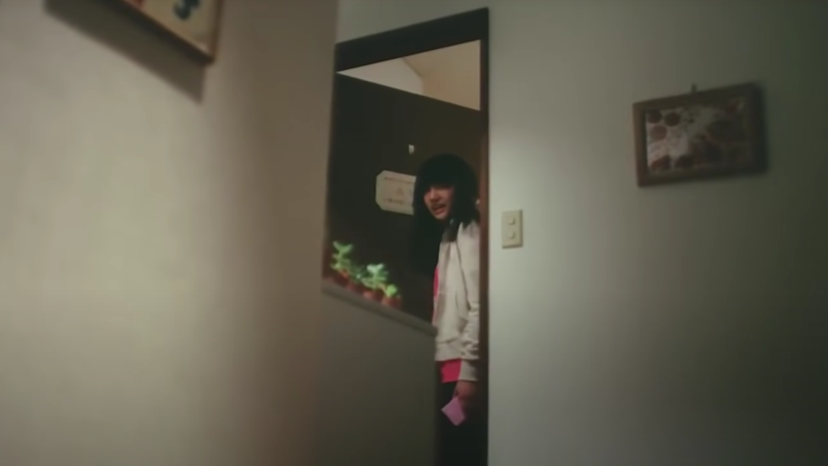

そして別れのシーン。

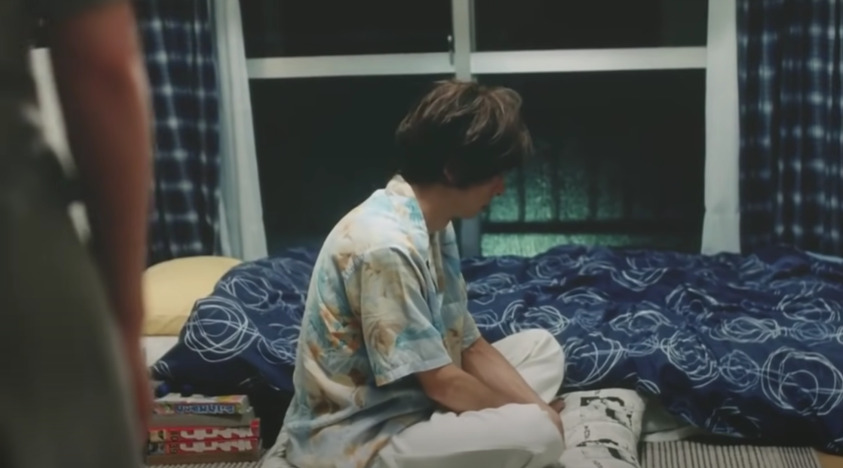

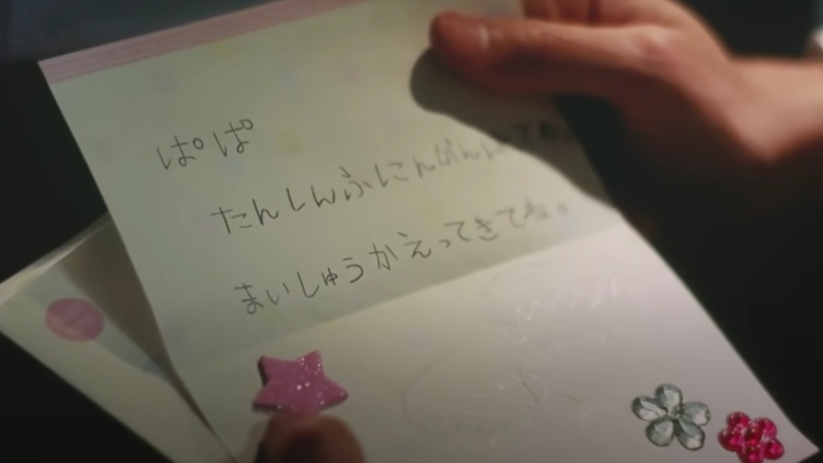

彼女が怒り狂って「だれ!? なんかいってよ」と言いながら携帯電話を投げつけていることから、浮気的な何かが露呈して別れることになったようだ。男は黙って俯いている。こういうときに何も弁明しない男である。

決定的な別れ。2年半の空白。けれども連絡先を消すことはできなかった。

「父の番号を母は消せなかった」

というナレーションからわかるとおり、娘のナレーションはすべて母からの伝聞である。つまり父とはあまり関係が良くなかったことが伺える。

2人が好きだったミスチルの曲がラジオから流れてきて、あの日のことを思い出す。そして男は彼女に電話をかける。

元カレからの着信、その着メロ(!!)は元カレが思い出したミスチルの音楽と同じものだった。そう、2人の思いは同じだったのだ。この辺のシンクロはなかなか心憎い。

「わるい、まった」

「おそーい」

例のやり取りとともに交際が復活する。よりを戻した二人に明るすぎる光が差す。

ここから一気にストーリーが展開する。結婚式だ。

出産。主人公である娘が生まれるシーンだ。

娘は健やかに成長していく。しかし、そのまま順調に親子関係を築けたわけではなかった。

「幼い頃、わたしは父が好きだった」

その大好きだった父は単身赴任で遠くに行ってしまった。

単身赴任先は大阪だった。

かなりの長い期間、単身赴任に行っていたようで、主人公がどんどん成長していくけど、その様子を父親が回線越しに眺めるシーンが続く。

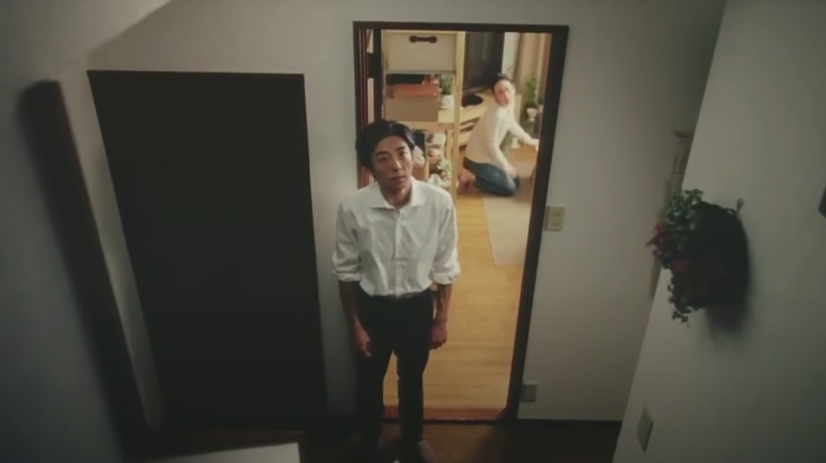

単身赴任が終わり、父は関東へと戻っていく。スカイツリーも完成していて、けっこうな年月が経ったことを教えてくれる。

単身赴任が終わると娘との関係はすっかり冷え切っており、娘は携帯の画面に向き合ってばかりだった。ここの清原さんの演技すげえ、と感嘆するしかない。

おはよう、いってらっしゃいと、朝からこんな爽やかなお父さんいるかよと言いたくなるシーン。語り掛けても無視する娘。思春期にありがちな反抗期というやつだけれども、単身赴任で別々に暮らしていた期間が長いぶん、その嫌悪も強いのかもしれない。父の爽やかな笑顔が悲しい。

「うるさい! 関係ないでしょ!」

と父親の介入を拒絶する娘。ここの演技もすごい。

父はそれに腹を立てるでもなく、ただ悲しそうに二階を見つめることしかできなかった。あと、奥に映っているお母さんの立ち位置もリアルで良い。

ファストフード店で苦悩する娘。なんであんな態度をとっちゃうんだろうと後悔しているようにも見える、良いシーン。

父は、歴代の携帯電話やスマホを並べて何かを始める。

誕生日おめでとう!!

パパより。

そこには歴代の機種で撮影したものを編集した娘の成長記録があった。

涙を流す娘。

ありがとう。

娘より。

この「ありがとう」は、どんな「ありがとう」だろうか。

言いにくいこともオンラインならいえる。親子関係の形態すら通信機器が変えていった。そういう表現である気がする。

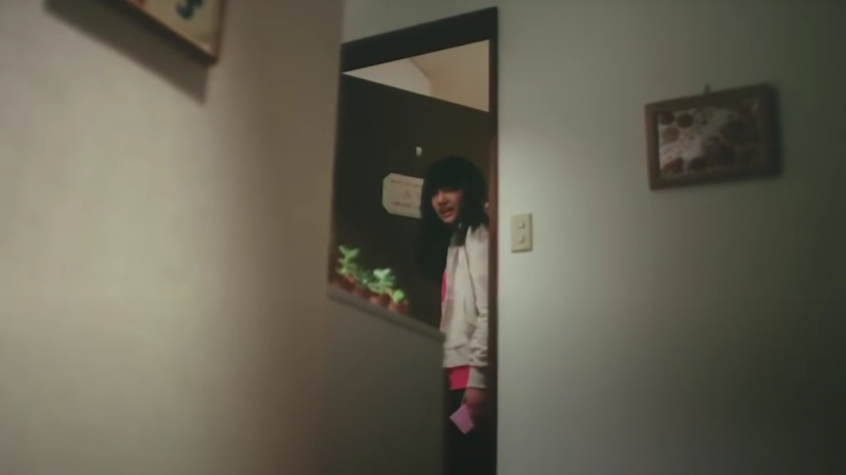

場面が変わり2017年。

物語は娘に受け継がれていく。

「ごめん、まった」

「おそい」

そして、子育てが終わった雰囲気の父と母。

「たまには、二人でさ、なんかさ」

「なあに? なんかって」

いつか、あたりまえになることを。

どうでしょうか。なんか面倒だなと最初に動画を見なかった人も、ここまで解説したらみたくなったんじゃないでしょうか。

僕は親切なので、もういちど動画を貼っておきます。

もうとにかく泣けてきて仕方がないのだ。

このCMは1つの家族の25年を描いていて、とにかく心の何かに働きかけてくるのだけど、それだけではないものがある。

その理由の一つが、想像させられる裏のストーリーだ。

表面上のストーリーでも十分に心動かされるのだけど、その裏にある「なにか」を想像できるよう、巧みに作られている。しかもDoCoMoのCMということで、それらのフックが歴代の通信機器になっている点が興味深い。

携帯電話などの通信機器はすっかりと日常のパートナーになった。僕らは無意識にそれらの機器から自分の過去を連想し、それに感情を同調させている可能性がある。だから心が震えるのかもしれない。

つまり、もっと詳細に各シーンについて、登場する通信機器を中心に検証すれば、詳細なストーリーが見えてくるということだ。それによって正体不明に心を揺さぶる「何か」の正体が見えてくるのだ。

はじまりのシーンにおける大きな違和感

もう一度、説明させてもらうと、このCMには3つの25年が描かれている。

① 1つの家族の25年

② Mr.Childrenの25年

③ 通信手段(docomoの機器)の25年

これらを詳細に考えたうえで、各場面を見つめることで本質が見えてくる。ひとつひとつ丁寧に、それぞれの場面を見ていこう。

渋谷のスクランブル交差点、その中心で落ち合う二人。印象的なシーンだ。ここで流れる音楽はMr.Childrenの「君がいた夏」。

二人が出会ったのと同じく1992年にMr.Childrenがリリースした1枚目のシングルだ。このCMは各場面と楽曲が大きくリンクしているので、その背後関係を探るためのヒントとなる。

君がいた夏、2人の出会いは夏だった。誰よりも何よりもいちばん好きだった。(Mr.Children君がいた夏より)

この場面の二人も夏服を着ていることから歌と同じく夏のシーンであると予想できる。

ただし、すでに親しげに会話しており、その内容も何度かのデートを経た上での定番の待ち合わせのように思えるので、ここは出会いのシーンではない。

ただし、ナレーションでは「25年前の夏に出会った」とはっきり断言しているので、出会って間もなく、そして交際が始まってすぐの時期を描いているのだろう。

これからの25年間の物語を予感させる良いシーンなのだけど、このシーンを見てなにかを感じないだろうか。圧倒的な違和感を覚えないだろうか。そう、このシーンにはとてつもなく不自然な点があるのだ。そこにこのシーンの本質がある。

それは、彼氏がやってくる方角だ。

画面の左側からやってきた彼女は不自然ではない。その方角は渋谷駅がある。待ち合わせのメッカ、ハチ公とかもある。おそらく電車に乗って渋谷に来たのだろう、それは理解できる。けれども、問題は彼氏の方だ。

僕の感覚では、この横断歩道において右側の方角からやってくる高校生は存在しない。いるはずがない。この事実が大きな違和感となっているのだ。

いや、もちろん、この横断歩道を右側から歩いてくる高校生は大量にいて、下手したら1日に1000人とかそんなレベルで存在する。けれども、彼女との待ち合わせ、学校帰りの放課後(制服なので)、それでもって詳細は後段で説明するが、待ち合わせ時刻に自分が遅れている、そんな状況でこの横断歩道を右側から歩いてくる高校生はいない、と断言する。

ではこの二人が横断歩道で出会ったのはどんな状況だろうか。考えてみよう。

周りの風景、特に109ビルの位置から考えるに、二人が出会った横断歩道をストリートビューでみるとこの位置になる。

当時も、そして現在でも、めちゃくちゃ交通量が多い場所で、横断する人も多い。二人が落ち合ったということから、ここで待ち合わせしていたように感じるかもしれないが、よくよく考えてほしい。普通、こんな激しい往来のど真ん中を待ち合わせ場所に指定しない。したとしたら存分に狂っている。

つまり、この横断歩道の真ん中で二人が出会ったのは予定したものではなかった可能性が高い。もちろん、二人のセリフから考えるに待ち合わせはしていたのだろうけど、それは別の場所であったわけだ。

それを示唆するのが、開始0秒、横断歩道へと向かう彼女の手元から始まるシーンだ。

ポケットベル、いわゆるポケベルを持つ彼女。その画面に「0906」と表示されている。

そもそもDoCoMoの歴史はポケベルから始まっている。1968年、電電公社においてポケットベルサービスが開始するし、1979年には自動車電話サービスが開始され、1985年には電電公社の民営化に伴い、日本電信電話株式会社(NTT)が設立されている。

1991年に超小型携帯電話「ムーバ (mova)」が提供開始され、1992年にコミュニケーションブランドが「NTT DoCoMo」に決定されている。NTT DoCoMoはポケベルと共に始まったと言っても過言ではないのだ。だからこのCMもポケベルから始まる。

さて、CMに登場する機種を特定しよう。これは「ポケットベルディスプレイカードタイプ」と呼ばれるもので、薄型カード形状となって一気に洗練されたモデルだ。発売は1990年。これまではビジネスマン向けに無骨なデザインだったポケベル、それを若い人たちが持つようになったので、薄くておしゃれなものにしていった。その最初期の機種だ。画像の機種は女子高生らしくかわいいシールを貼ってアレンジしている。

いまの人々には信じられないかもしれないけど、当時は外出している人との連絡手段が脆弱だった。携帯電話は存在したけど、戦地の通信兵みたいに武骨なもので、値段も通信料も高額、ほとんど一般に浸透していなかった。

当時、多くの人が使っていたのがポケベルであった。ポケベルとは「無線呼び出し」と呼ばれるもので、固定電話から呼び出しをかけると、ポケベルに通知が行き、公衆電話を探して呼び出し元に連絡するというシステムだった。

最初の頃は数字なども送れず、液晶表示もなく、ただ呼び出されたという事実だけを受信していて、その後、数桁の数字を送れるようになった。

ここに連絡しろと発番号通知のように電話番号を送る目的だったけれども、90年代にメインユーザーとなりつつあった女子高生を中心に、数字のゴロによってメッセージを送るようになっていった。CM中においても「0906」と受信している。これは「おくれる」というメッセージだ。

その後、数字の組み合わせによって例えば「11」とプッシュすれば「あ」と送信できるといった風に、ひらがなによるメッセージを送れるような機種が登場したが、これよりちょっとあとのことである。

さて、つまりこのシーンでの彼女は、彼氏からの「遅れる」というポケベルメッセージを受信していたわけだ。受信してそのまま横断歩道へと移動する。これもまたおかしい。

何度も言わせてもらうけど、当時は今のようにスマホもなく、ましてや携帯電話も普及しておらず、数字の組み合わせの語呂によってメッセージを伝えるポケベルしか存在しなかった。つまり、待ち合わせの難易度が格段に高かった。

待ち合わせ場所は死守する必要があり、相手が遅れるんだからちょっとデパートでも覗いてこようかな、なんてしたら二度と会えなくなる、そんな時代だった。その状況において「遅れる」とメッセージを貰っておいてどこかに歩き出す。これは完全に暴挙である。

そして右からやってきた彼氏。遅れるとメッセージを送っておきながら焦っている様子が微塵もない。余裕綽々だ。

これはどういうことだろうか。

だいたい彼は、どこから来たのだろうか?

まず、この横断歩道の右側の先には駅が存在しないので、別路線の別の駅から来たという線はなさそうだ。

現代ではこの横断歩道の右側に渋谷駅と地下で繋がる出入り口があり、1991年の渋谷駅の様子を記した録画資料を見ても同じように出入り口があるのでそこから出てきたとも考えられる。

けれども、ここから出てくる理由がないのだ。なぜならここは渋谷駅と繋がっている出入り口だからだ。べつにここから出てこなくとも、もともとはこの横断歩道の渋谷駅側で待ち合わせしていた(たぶんハチ公前)と考えられるので、ここから出てきてわざわざ横断歩道のど真ん中で落ち合う理由がない。

こちら側に駐車場があって、車を停めてやってきたという線も考えたが、2人は17歳とはっきり明言されているのでその線もありえない。こちら側に学校があって学校帰りに待ち合わせに向かったとも考えたけど、この方角に当てはまる学校は制服が違っていた。

もしかしたら、現代の渋谷事情から考えているから不自然なだけであって、1992年当時はそうではなかったのかもしれない。1992年には僕らの知らない何かがこの方角にあり、待ち合わせに遅れた高校生がこちらから歩いてきてもおかしくないなにかがあるのかもしれない。

ということで、1992年当時の渋谷の地図を調べようと思ったが、あいにく、ネット上ではちょうど良いものが見つからなかった。けれどもここは確実に1992年の渋谷の状況を確認しておきたい。となると、仕方がない。最終手段を使うしかない。

国会図書館にやってきた。

国会図書館にはあらゆる書籍のほか、あらゆる年代、場所の地図が保管されている。少し手間がかかるけど、1992年当時の渋谷の地図、住宅地図、ついでに時刻表も調べ上げ、やはりこちらの方角に待ち合わせに遅れた高校生が沸いてもおかしくない場所が存在しないことを確認した。

当時の状況をどれだけ調べてもなぜこちら側から歩いてきたのか完全に不明、なぜ彼はこの方角から来たのか。

ただし、これには一つの仮説をたてることができる。

彼氏はスクランブル交差点の真ん中で彼女と落ち合いたかったのではないか?

今でこそ渋谷のスクランブル交差点といえば、渋谷の、いや東京や日本を代表する景色で、外国人を中心に、その雑多な景色が日本の代表のように扱われることもある。しかしながら、1998年に行われたアンケート調査を見ると、当時はそうではなかったことがわかる。

渋谷の象徴といえば渋谷109、ハチ公、センター街であり、スクランブル交差点の認知度は低い。21世紀に入ってから、サッカーW杯の試合後の大騒ぎで認知度を上げたのである。1998年でもそこまで認識されていないのだから、92年ともなるともっと認識が薄いのである。

ただし、一部では大きく認識されていた。それが、1990年に放送された浅野温子主演の月9ドラマ「世界で一番君が好き」の影響だ。

このドラマではオープニング映像や、最終回のラストシーンなどで渋谷のスクランブル交差点のシーンがあり、そこですれ違う男女の関係をエネルギッシュにかつ効果的に描写している。

当時としては月9ドラマと言えばトレンディの象徴だったし、このドラマの主題歌であるリンドバークの「今すぐKiss Me」は大人気だった。二人が出会う92年の2年前、彼氏がこれを見てスクランブル交差点での男女のすれ違いに憧れを抱いてもなんらおかしくない。

つまりこうだ。

まず待ち合わせはスタンダードにハチ公前だったのだろう。おそらく、そこから二人でタワレコに行くのが定番コースだった。のちのシーンに二人はけっこうな音楽好きだった描写があるのでここは間違いない。そうすればあの横断歩道を左から渡ることになる。

そこに、彼氏はたいして遅れてもないのに、「0906」とメッセージを送る。もしかしたら、彼女の動向を見るためにハチ公周辺の、後に喫煙所となる場所に並んでいた公衆電話からポケベルに送ったかもしれない。

「おくれる」とメッセージを貰ったら、先にタワレコに移動することになっている。ポケベルでは多くのメッセージは送れないし、数字の語呂だけでは意志の伝達も難しい。だから2人の間で取り決めがあったのだろう。これで、メッセージを受け取って動き出すという暴挙にでた謎も理解できる。

そして、彼氏は渋谷駅に戻り、急いで地下に潜って、横断歩道の右側から出現、信号が変わるのを待って歩き出し、交差点で落ち合うのだ。

それに憧れていたし、あと、ポケベルというものを駆使した恋愛に対する憧れもあったと思う。92年というと女子高生がこぞってポケベルを持つようになる時期よりちょっとだけ早い。ちょっと進んだ男女交際をする東京の我々という感覚もあり、待ち合わせでポケベルを使いたかったという側面もある。

しかも、たぶん毎回のことだったんだろう。彼氏は毎回、遅れたと偽ってドラマっぽく横断歩道の真ん中で落ち合おうとしていた。そうやってみると、彼に歩み寄る彼女の雰囲気も、どこか彼の趣味に合わせてあげているような優しさを感じる。

このシーンからは不自然な違和感を覚えると同時に、そういった恋に対する憧れ、ポケベルを介した少し進んだ恋をする二人、そんな状況が読みとれる。

そして次のシーンがこちら。最初の出会いから2年後の1994年の様子だと思われる。なぜなら彼女が持っている機種がそうだからだ。

わかりやすいシーンを貼るとこんな感じ。なにか小さい赤いものを手に持っている。

ただ、本当に一瞬、ほんの一部しか映らないので機種の特定は困難だ。こんなもの特定できるわけない、ふざけるな、と言いたい。でも、たぶんこれはDoCoMoのポケベル、パルフィーVだ。

(https://image.itmedia.co.jp/l/im/news/articles/1804/28/l_kf_pocketbell_11.jpg より引用)

細な写真がITメディアさんにあったので引用させてもらう。

サイズ感と持ち方から考えてパルフィーVで間違いないだろう。画像は薄いピンクバージョンだが、これの濃いピンクバージョンを持っていたと思われる。

デザインがさらに洗練されて小型化され、若者を中心に一気に広まった機種だ。前段で説明した、数字の組み合わせによって簡単な文字列を送れるようになったものでもある。

この機種が94年発売ということなので、出会いの夏から2年経っていることが明確に分かる。交際から2年が経過し、ドラマに憧れて横断歩道の真ん中で待ち合わせるのは愚かだと気が付いたのだろう。普通の場所で待ち合わせている点も興味深い。

このシーンにはさらに興味深い描写がある。彼氏を待つっている彼女が手に持ったパルフィーVをずっと眺めている点だ。

いまでこそ、待っているときにスマホを眺めるのは普通であり、不思議でもなんでもない素振りだけど、当時はそのようなものはないので、かなり珍しい行動だ。

おそらく、送られてきた彼氏からのメッセージをずっと眺めていたのだと思う。彼氏から送られた「オクレル」という短い文章をジッと見て思いを馳せていた。そんな心情が読み取れる。

そして、この場面の意義は深い。二人の後ろに並ぶ3つの公衆電話ボックス。これらは携帯電話が普及する前には必須の設備だった。携帯電話以前のポケベルの時代でも折り返し連絡として必要なものだったが、それらの時代が終わり、携帯電話の時代になっていくことを示唆している。

渋谷から新宿へ

次のシーンからはポケベルの時代が終わり、携帯電話が登場してくる。

主人公の父を演じた高橋一生(結婚おめでとうございます!)さんは、このCMに対するコメントで「撮影で使われた携帯電話も、ほとんど見たことがあるものでした。携帯って色んな機種があって、DとかPとか自分が使っていたものを改めて使えたりして、あぁ懐かしいなって、その時の記憶が蘇ってくるような感じでしたね」と述べている。

このCMにおいてはそれほどまでに時代に即したDoCoMoの歴代機種が登場してくる。注目の点だ。

ポケベルの例からも分かるように、これらの機器は時代と生活に即していた。だから、機種を特定することでその裏にあるストーリーを読み取ることができる。だからなるべく丁寧に特定していこう。

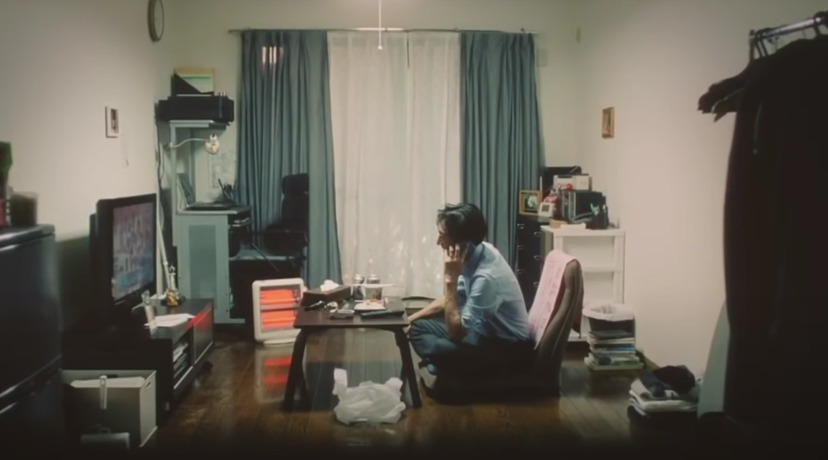

携帯電話が登場する最初のシーンがこちらだ。

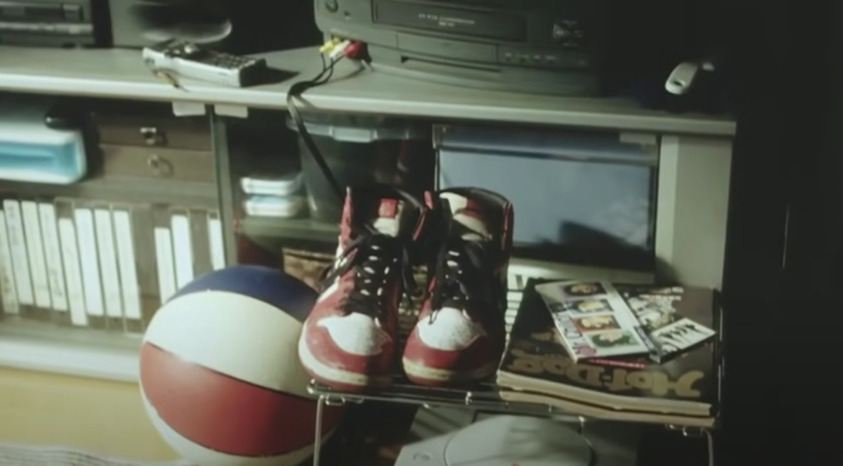

彼氏の部屋と思われる場所、ベッドの上でCDを聞きながらいちゃつく二人のシーンだ。ここで流れる曲がMr.Childrenの「innocent world」に入れ替わる。1994年にリリースされた6枚目のシングルだ。

この歌をここに持ってきたのはもちろん、年代的なところもあるけど、この曲を代表する「またどこかで会えるといいな」のフレーズを想起させ、それが後の展開の伏線になっているのだろう。ちなみに、このフレーズの部分は意図的に流していない、そこに差し掛かる前に曲が終わるが、誰もが余韻でそのフレーズを思い浮かべるようになっている。

画面に映るのはバッシュとバスケットボール。この94年当時は漫画スラムダンクが絶賛連載中で、ものすごく盛り上がってバスケブームみたいになっているときだった。その流れに乗って彼氏が購入したのだろう。ただ、あまり使ってはいないようだ。月9ドラマの影響のところからもわかる通り、彼はなかなかにミーハーなのだ。

さて、そんな場面に携帯電話が描かれている。テレビデオ(!!)の前に置かれているのがそれだろう。ただし、このCMは様々な機種が登場しつつもこれ見よがしに映さないのでなかなか判別が難しい。

機種の特定においては、以前はドコモ公式が2012年時点でそれまでに発売していた611機種を紹介した特設サイトを公開していたのだけど、公開終了となってしまったので、Buzzapさんが公開している「NTTドコモが25年間で発売した611機種を一覧できるムービー」をもとに特定を行うことにする。

この機種は、ほんとうに一瞬しか映らないので特定が難しい。こんなもの特定できるかと憤るばかりだ。ただ、その特徴的な形状からおそらくこれだと考えられる。

(https://www.youtube.com/watch?v=527hcqeAwyMより引用)

SONY製のCMDーD800だ。1994年発売。左側に備えられたジョグダイヤルが特徴的で、これを回しながら電話帳などを閲覧していくものだった。携帯電話のジョグダイヤルといえばソニーみたいなイメージは確かにこの時代から存在した。

1994年はポケベルから携帯電話へと大移動が起こるちょっと前。一歩先に進んだ新しいもの好きが早めに移行していたような時代だったように思う。きっと、出会いの1992年から2年、19歳となった大学生が新しいものに飛びついたのだろう。

さらには、このジョグダイヤルを重視した点が重要で、彼氏の方はおそらく交友関係の広い大学生だったんじゃないだろうか。電話帳を閲覧する機会が多く、その登録数も多かったため、使いやすいジョグダイヤル機種を選んだ可能性が高い。けっこう遊び人であったことが機種からも伺える。

順調に交際を続けていた二人だけれども、次のシーンからその雲行きが怪しくなってくる。

ふらふらとだらしなく歩く彼氏。この場所がどこなのかは重要なエッセンスだ。

ヒントとなるのは路上で販売しているWindows95、その後ろには「館」という文字が見える点だ。おそらく家電量販店で、大型店舗ではなく、いくつかの店舗に分けられたものだと考えられる。そしてその向かいにあるのは「はなの舞」という居酒屋。この位置関係に該当する場所は世界で一か所しかない。

ここ。

いまだに面影があるからすごい。

つまり、このシーンは新宿駅西口である。これまで、出会いの場面から徹底して渋谷を描いていたのにここで新宿が登場してきたことは意義深い。

この時代のあとの2000年前後、ドコモを象徴するドコモタワーが渋谷に完成する。新宿高島屋の近くに燦然とそびえるエンパイアステートビル風の建物だ。あれは場所的には新宿にあるけど、住所的には渋谷になる。新宿と渋谷の境目にあるドコモの象徴。だからこのCMは渋谷と新宿の描写が多い。

もちろん、彼女との交際が渋谷でのもので、その後、浮気的な交際を新宿と分けて描写しているのだろう。

ここでの登場機種もしっかり特定しておこう。

浮気相手と連絡先を交換するシーンだ。あんな純朴そうだった高校生が、けっこうチャラい感じになっている。

持っている携帯電話はかなり小型の機種というところまでは分かるけど、なかなか判別できない。こりゃ特定は無理だ。

ただし、手元を拡大して見ると、全貌が見えてくる。少し短めで丸い特徴的なアンテナと、その逆サイドに特徴的なでっぱりのようなものがある。ということは、おそらくこれはNOKIAのNM151じゃないだろうか。なかなかマニアックなのきたな。この時代にNOKIAはけっこうマニアックだった記憶がある。

NOKIA NM151

(https://www.youtube.com/watch?v=527hcqeAwyMより引用)

もうこれで決まりかと思われたけど、ただし、もういちどよくよく動画を見てみると何かがおかしいことに気が付く。

浮気相手と思われる女と連絡先を交換し「連絡するね」と言っているシーンだけど、明らかにテンキーのところにパカパカする蓋がついている。そうなると、NOKIAのNM151はそれがないので該当しない。なんてことだ。もういちど特定のやりなおしだ。

その前のシーンでは路上でWiondows95を熱狂的に販売するシーンが描かれている。よって95年のことを描いたシーンに違いないわけで、1995年もしくはそれ以前に発売された機種であることは間違いない。けれども、アンテナの形状とその反対サイドの特徴的な形状、さらにはテンキーのパカパカ、それらの条件を満たす機種は存在しない。完全に迷宮入りだ。そもそもこんな一瞬で特定できるわけない。

なにか見落としがあるんだろうと、何度も該当シーンを確認する。そこで衝撃的な事実に気が付いた。

めちゃくちゃでかい、しっぽ毛のストラップがついている。そういや当時、こういうのつけてる人たくさんいた。アンテナ反対側サイドの突起は特徴的な形状だと思っていたけど、実はこれ、ストラップの根元の何かなんじゃないか。こんなでかいストラップだ、つける部分に大きな金具があっても不思議ではない。

そうなると、この丸っこいアンテナと、その反対サイドにストラップをつける穴があって、おまけにテンキーの部分にパカパカの蓋がついている機種を探せばいい。

三菱電機製D101がそれに該当するのではないだろうか。これにストラップを付けたものがよく似ているように見える。

(https://www.youtube.com/watch?v=527hcqeAwyMより引用)

アンテナとは逆サイドにストラップを通す穴がある。また、特徴的なオレンジ色のサイドボタンもCMの機種に見られるような気がする。

ちなみにこの機種は1995年の12月1日発売。さらに前シーンのWindows95の日本語版が1995年11月23日に発売され、深夜に売り出されるほど熱狂していたので、問題のシーンはけっこう沈静化したあとのようにも見える。おそらく12月初旬の設定だと思う。つまり、この機種が発売されてすぐに飛びついたと考えることができる。ちなみに95年の携帯電話普及率は10%程度。かなり珍しい部類だ。

この一連のシーンにおいては、1994年、1995年とけっこう短い期間にコロコロと新機種に変えていることがわかる。かなり金がある大学生だったようだ。

つぎの機種が登場するのがこちらのシーン。誰なのよこれ、なんかいってよ、と喧嘩をして携帯電話を投げつける、別れのシーンだ。

ここで注目すべきは、彼女の方はけっこうカッチリした服装なのに、彼氏のほうは完全にチャラチャラした遊び人風の格好が抜けていない点だろう。

まず、機種を特定してしまおう、そうすれば見えなかったストーリーが見えてくる。

怒りながら彼女が持っている携帯電話、めちゃくちゃ長い携帯電話に見える。そんなロングタイプのやつあったかなあ、と探すけれども見つからない。ただ、ここで注意しなくてはならない点は別のシーンにある。

機体の真ん中からストラップが伸びている。機種の端にストラップ用の穴があるパターンがほとんどで、このように真ん中につける機種は存在しないのではないか。つまりこれは、全体が折りたたまれるタイプの携帯電話ではないだろうか。それを広げた状態にしているからこのように見える。

そうなると、この機種はN103 HYPERじゃないか。

(https://www.youtube.com/watch?v=527hcqeAwyMより引用)

たぶんこれ。

全体がパカパカとなる機種はこれが初めてではないけれども、まるで昆虫のようなスタイリッシュなフォルムを持ったパカパカという意味ではかなり衝撃が強かった機種だ。

投げられた後に放置される携帯を写したシーンからも、これがパカパカ携帯であることがわかる。なんだよ、先走って特定しちゃったよ。先にこっちを映してくれよ。

さらに詳細に裏付けしていこう。

小さな赤丸、テンキーの右上にごちょごちょと白い文字が書いてある。これはNシリーズの特徴で、ここに「カナ/英字」って書いてある。下部にはDIGITALと書かれており、角度的にはここでは見えないが、画面の下には「N」と書いてあるはずだ。

ちなみにこの機種は1996年3月発売。さらにこのシーンは徹底的に雨の描写があることから考えて、普通は意味もなくそんなことしないので梅雨であることを表現したいのだろう。2人の別れは1996年、6月、の可能性が高い。じつはこの日付こそがなかなか重要だ。

1992年、高校2年生の夏に二人は出会った。そして2年後の1994年、おそらく大学生1年生となった2人の交際が描かれ、1995年には浮気的なことに精を出す彼氏が描かれている。そして、96年の梅雨に別れである。ここでなにがあったか。

このシーンにおける重要ポイントはふたりの服装の格差だ。彼氏が相変わらずチャラチャラした大学生風ファッションなのに対して、彼女はけっこうちゃんとした服装になっている。これから考えるに、おそらく彼女は働きだしたのではないだろうか。

これまでの年代の流れから考えるに、17歳で出会ってから4年の時間が経っているので2人は21歳。彼氏は大学3年生。ただ、彼女は短大に進学したんじゃないだろうか。だから、この時点で短大を卒業して働き始めている。

短大をでて働き始めて2か月目の梅雨、この時期であることは意義深い。

働くようになって急に彼氏の子どもっぽさ、軽薄さ、無責任さ、そんなものが嫌になり、それまで目を瞑っていた浮気も許せなくなった。それまでも何度か別れているというナレーションのとおり、何度かくっついたり離れたりをしていたけど、ここでの別れは決定的だった。ふたりの意識が根本的に異なったからだ。ライフステージの変化は大きく意識を変えるのだ。

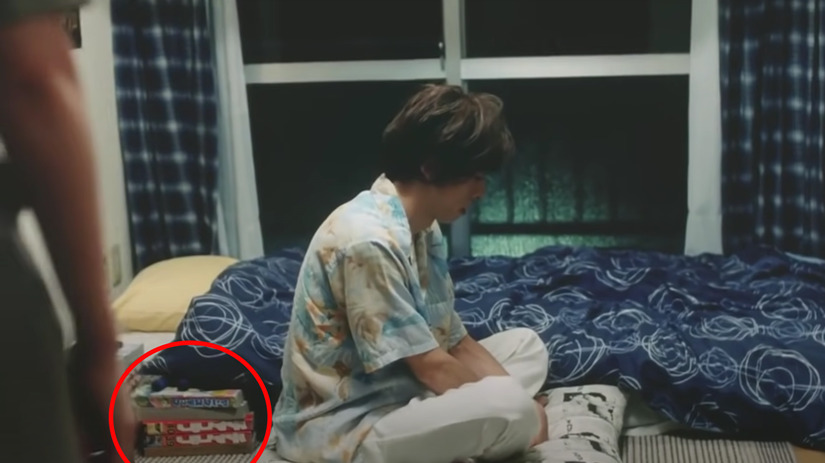

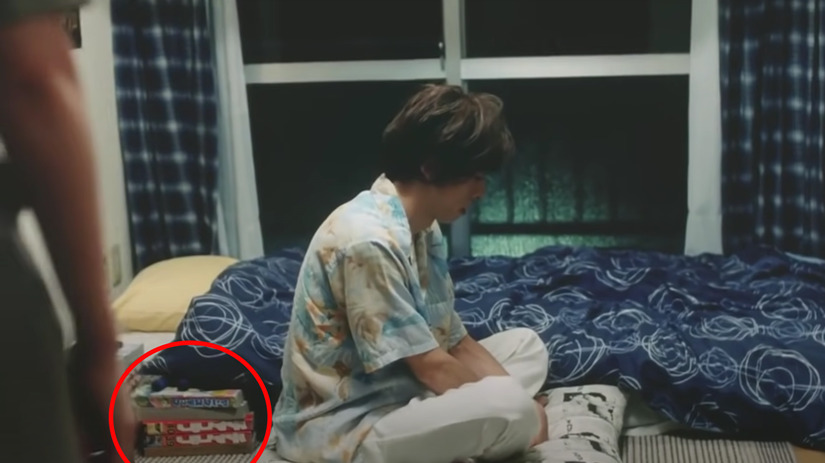

これみよがしにマンガ雑誌が積み上げられている描写も、彼氏の子どもっぽさを表現しているのだろう。

そもそも、この彼氏はあまりに裕福すぎるのだ。まず、携帯の機種を変えすぎだ。それに、出会いのシーンにおいては、渋谷に気軽に行ける位置の実家に住んでいる感じで、大学生になってからも新宿を中心に合コンなどの活動をしていることから、大学も渋谷や新宿からそう遠くなく、実家から通えるような大学だったと予想できる。

なのに、実家住まいではなく独り暮らしをしている。たぶん、実家から通うことも可能だけど、いろいろと自由に遊びたいし、社会勉強だからと両親を説得して独り暮らしをしている。アルバイトに勤しんでいる感じもしない。だから、その資金はたぶん実家からの援助なのだろう。はやい話、けっこう甘ちゃんだったのだ。

時間軸のミスリード、そこには描かれなかった葛藤がある

二度と会わないと決意した決定的な別れから2年半の空白。そこで二人が好きだった曲がラジオから流れてくる描写がある。

この曲はMr.Childrenの「花 -Mémento-Mori-」だ。1996年4月10日にリリースされた11枚目のシングル曲だ。ちなみに、この曲は当時としては珍しくノンタイアップの曲だった。このCM自体が初のタイアップといえる。

2年半の空白、その間に社会人となった彼氏は働き始めている。そこで大きな意識の変化があったのか、大学時代のチャラチャラした子どもっぽさは感じられない。むしろ、かなり苦労している印象すら受ける。

2人が好きだった曲がラジオから流れてきたという描写でカーオーディオが映し出される。この描写により、曲を聴いてすぐに元カノに電話をかけ、すぐよりを戻したような、双方の軽薄さを感じるシーンになっているが、それはミスリードである。

カーオーディオの日付に注目されたい。

1997年11月27日とある。この日付に彼女に電話をしていたのなら時間の整合性がとれない。

なぜなら、登場機種から考えても別れたのは1996年の梅雨だからだ。1996年4月にリリースされた「花 -Mémento-Mori-」を二人が好きだった、ということからもやはり別れは1996年6月だった。つまり、この時点では別れから1年半しか経過していないのだ。

ただし、明確に「2年半の空白」とナレーションされているので、連絡を取ってよりを戻したのは98年の11月で間違いない。つまり、この時には電話をかけていないということだ。ここがこのCM最大のミスリードポイントなのだ。

曲を聴いてすぐ電話をかけたのか、それとも時間をおいてだったのか、この事実はあまりに重い。

それは彼氏の意識の変化が決まってくるからだ。すぐかけていたんじゃ、元カノいっとくか、まだいけるかもしれん、みたいな印象をうける。あいかわらずチャラチャラした男のままなのだ。これが、思慮深く時間を置いたとなると成長が見て取れるのだ。

だからここは徹底的に検証しよう。この時間経過もやはり機種を特定することで見えてくる。

電話をかけたのがカーオーディオの日付である97年11月ではない明確な証拠は以下である。

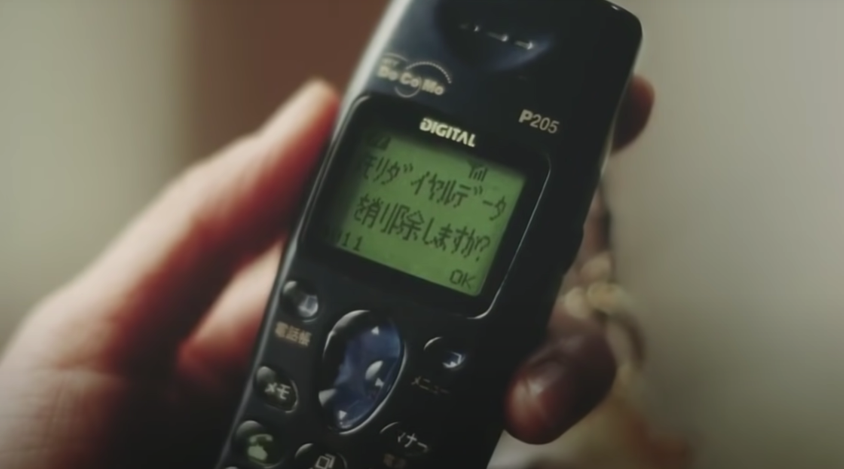

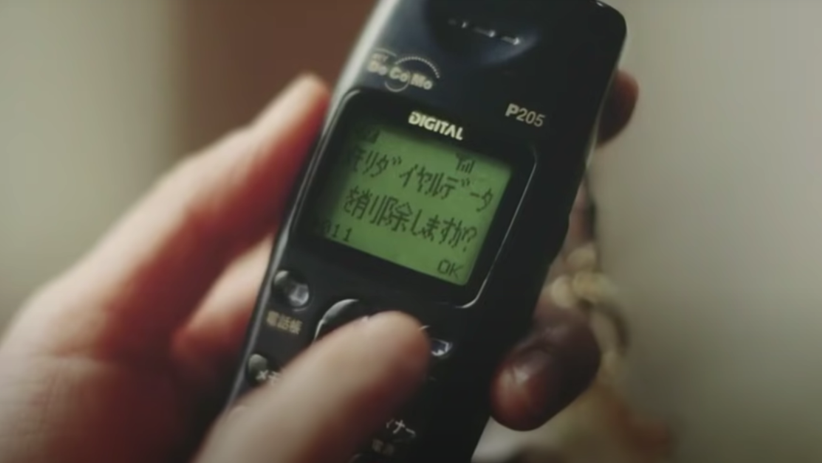

まず、父の番号を母は消せなかった。というシーンに登場する機種を見よう。

これは楽だ。P205と書いてある。すべての機種がこういう登場をして欲しいものだ。

P205とはシャープ製の機種だ。画像では指で隠れてしまっているけど、中央に配置された4方向に押せるミョーンとした大きなボタンが特徴的なストレートタイプの機種だ。

たぶん、電話帳に漢字が使えるという新機能が搭載されていたやつだと思う。それまでは漢字で登録できなかったんだぜ。

そして、当時としては最軽量と軽かったのを覚えている。1997年の機種だ。まだ連絡なども来ていない時期に、番号を消せずに葛藤している。と考えると時間軸は正しい。

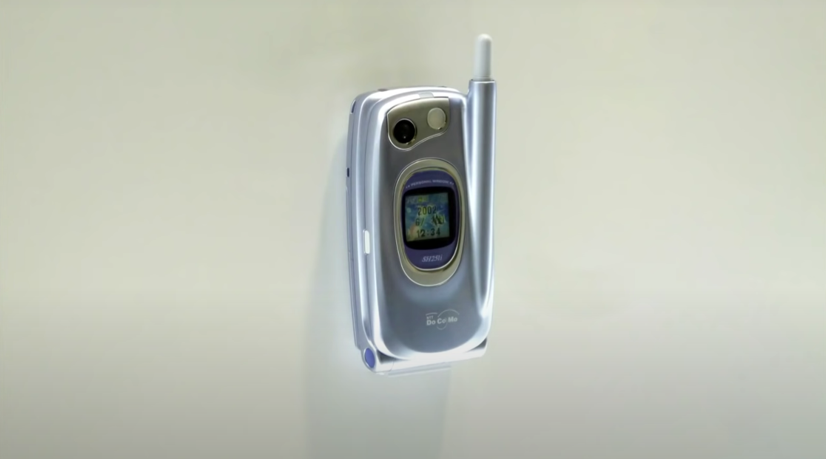

そして次に登場するのがこの機種だ。

こちらは、元カレから電話がかかってきているシーンだ。

これも楽勝だ。D207と書いてある。すべての機種がこういう登場をして欲しいものだ。

三菱電機製D207。パカパカを前面に押し出した不気味なCMだったような記憶がある。洗練されたかわいいデザインであり、カラーバリエーションも白とシルバーがあって女性の支持が高かったように思う。1998年の機種だ。僕もこれを持っていたことある。

ほら、98年の機種だ。98年に電話を受けているんだよ。あの日付はミスリードなんだよ。

そして、この事実から、彼女の方も比較的に短期間で機種を乗り換えていることがわかる。

昨今ではMNPサービスや、機種乗り換えアプリの影響などで、連絡先などのデータの移行がスムーズだし、電話番号も変わらない。ただ、当時は、機種を変えるたびに電話番号が変わることが多く、機種変更の度に友人に番号を連絡し、そこから漏れていった人が淘汰される時代だった。

そんな中でお互いに電話番号も変えず、連絡先も消さなかったのは奇跡でもなんでもなく、確固たる信念があったのだろう。消せない何かがあった。いまでこそ普通だが、当時、交流が無くなった人の連絡先が残ってるってのは本当に大きな力か確固たる意志が働かないと起こり得ないことだった。

そして、男が電話をかけたのはラジオからの曲を聴いた1年後だった。

やはり男は成長して思慮深くなっていた。もしかしたら何度か聴いて、そのたびに葛藤したのかもしれない。そして98年の11月に電話をかけた。

ただ、そうなると、ひとつ、整合性が取れない事実が出てくる。新しい事実が判明すると、また新しい疑問が出てくる。これがそのCMの魅力なのかもしれない。

出会ったのが高校2年生の17歳で、別れたのが大学3年生の梅雨という時系列で論を展開してきた。そうなると、その別れから1年半後は、まだ彼氏は大学4年生の冬ということになる。なのにバリバリに働いている描写があるのだ。

これは、2つのケースが考えられる。

①出会ったのは17歳の夏、高校2年生だった。

②出会ったのは17歳の夏、高校3年生だった。

17歳の夏とはどちらかの学年である可能性があるのだ。

これまでの論は①の前提で話していたけど、17歳夏はふたりが3年生である可能性もある。そうなると、別れの年は彼氏が大学4年生の梅雨、ということになり、その一年半後に働いていることもおかしくない。

ただ、筆者としては、ここは強く①の説を推したい。なぜなら、②の説であった場合は、別れのシーンの整合性が難しくなるからだ。そう、②ならあの場面で彼氏は大学4年生の梅雨ということになる。

とてもこれから就活に臨む大学生には見えない。

中島弘至「就職協定(就活ルール)の通史的分析」(大学経営政策研究,2019)によると、このシーンの年である1996年とは後に廃止となる就職協定の最後の年であったようだ。

86年に制定された就職協定によると、会社訪問、推薦開始を8月20日から解禁と定めたものだが、実際にはそれに違反した青田買いが横行していた。だから、97年にこの協定はいったん廃止になっている。あと、就職情報がリクルートなどを通じてインターネットに流されるようになったのもこの年だ。

つまり、大学4年生の梅雨時期であっても、バリバリに青田買いはされていたわけだ。ならばもう少し彼も緊張感があってもいい。他の同級生はがんがん内定を取っている。いくら遊び人でも焦りみたいなものがでるはずだ。けれどもそれが微塵もない。やはり3年の梅雨時期なら納得のいく緩さなので、ここは①の説を推したい。

そうなると、大学4年の11月時点でなぜ働いているのか、という点になるのだけど、おそらく彼は大学を中退したんじゃないだろうか。

ただ単に時間的な整合性のために中退説を唱えているわけではなく、なんというか働き出してからの彼氏は、あまり裕福で恵まれたボンボンという感じがしないのだ。

その根拠を出していこう。

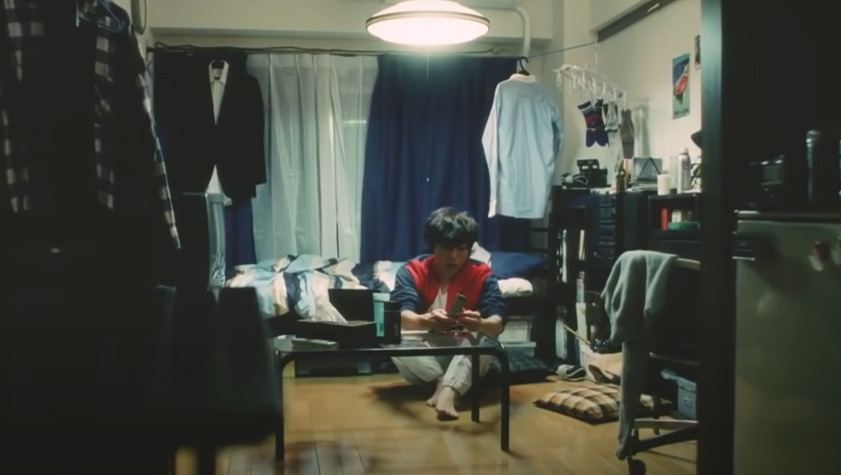

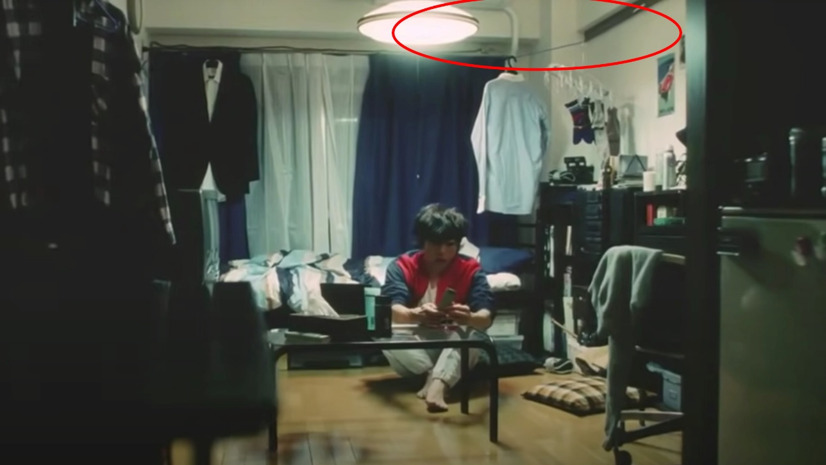

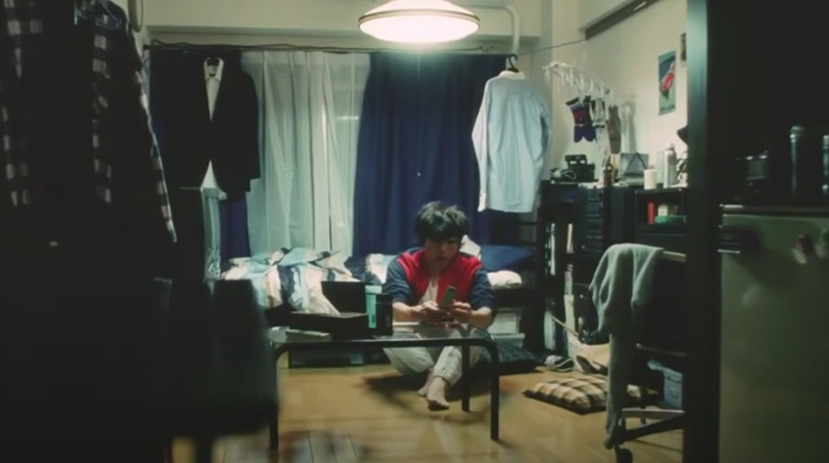

上の画像が1994年の交際時のもの、そして下の画像が、彼女から折り返しの電話を受けた98年のもの。特徴的な部分を赤丸で囲った。この部分が完全に一致している。

そう、多少は家具が充実しているものの、2つの部屋は同じ部屋なのだ。

大学時代を過ごした部屋にそのまま社会人となっても住み続けているのだ。

確かに、就職してたとしても、引き続き通勤できる場所に就職したのなら、同じ部屋に住んでいても不思議ではない。

けれども前述したように彼は比較的に裕福で親からの援助も厚い。実家から通える大学に行っていたのにわざわざ一人暮らしをしていたくらいだ。そしてかなりの頻度で携帯電話を乗り換えるほどに新しい物好きで飽きっぽい。

そんな彼が、就職を機にそのまま大学1年から住み続けた部屋に住むだろうか。

このあたりは憶測の域を出ないが、彼は裕福じゃなくなったんじゃないだろうか。そう、彼女と別れてから色々なことが上手くいかず、大学を中退してしまった。それと同時に、両親との関係も悪くなり、実家からの援助が受けられなくなったのではないだろうか。

では、ついでにこのシーンの彼氏側の機種も特定しておこう。

このシーンは先ほどのD207を持った黒木さんが、高橋さんに電話をかけるシーンだ。つまり同じ時期に発売された1998年の機種であると考えられる。そして、元カノから久々の電話がかかってきた高橋さんは、慌ただしく携帯を開いている。つまり、全体がパカパカするタイプの機種だと分かる。

でも情報はこれくらいだ。だいたい、こんなロングアングルから判別できるわけないだろ、いい加減にしろ。これは人間の特定能力を超えている。無理だ、無理。

1998年の機種で全体がパカパカするタイプのものは3機種なので、このいずれかに絞られる。さらに電話に出る瞬間、機体の上方に青っぽい三角の飾りが見られる。

ということは、これだ。

NEC製のN206Sじゃないかと思う。折りたたみ携帯としてかなり人気があった機種だ。これはかなりの名機だよ。携帯電話の歴史に残る名機。ぜったいこれだよ。

さて、カーラジオから曲を聴いた97年の11月にすぐ電話をかけたわけではないことは分かってもらえたと思う。

彼氏はその1年後の98年に電話をしている。その1年の期間が、多くの挫折や失敗を経て成長した彼氏を表現している。もしかしたら、俺なんかが電話してもまた悲しませるかも、みたいな葛藤があったかもしれない。自身の身勝手な過去、その反省から、ずっと電話をかけられずにいた。

電話を受けた彼女の方もまた葛藤していた。着信に気付いたのが駅のホームで、そのときは電話に出ていない。ある程度の葛藤があった後に、どれだけ時間の間隔が空いたのかはわからないけど、彼女の部屋から、かけなおしている。

ここで楽曲はMr.Childrenの「365日」へと切り替わる。「言葉を持たぬラブレター」という歌詞を持つこの曲をここに持ってきた意図はかなり強い。復縁したシーンからこの曲が流れるので、彼女に対してそういった想いを抱えているのかと思いがちだけど、実はそれだけではない。

ここまでこのCMは年代と曲が一致していたのにここだけ完全にミスマッチだ。復縁したのは98年の冬、そして、この「365日」は2010年の曲だ。つまり12年も年代がズレている。

これは、この後に登場する、10歳となる娘への思いを表している。詳しくは後述するが、この曲が出た2010年12月は、父親は単身赴任状態となり、初めての冬を迎えている。気軽に娘に会えなくなった思いをこの歌で表現していると見ることが妥当だろう。

主役ではなくなる携帯電話

さて、ここから具体的な機種が登場せずに一気に年代が飛ぶ。交際復活、結婚のシーンで具体的に機種が登場してこない。

その間でもドコモではiモードが始まったり、FOMAという新たなサービスが始まったりと激動ではあったけれども、その部分の転換点となる機種が登場してこない。

これはかなり不自然だ。DoCoMoとしては、できればドーンと主張したいところだけど、それをしない。いったいなぜなのか。

それは彼氏が機種変更しなかったからだ。

彼はきっと苦労したのだと思う。大学を中退し、なんとかコーヒーを卸す会社に潜りこんだ。けれども生活は苦しく、とてもポンポンと携帯電話を乗り換える余裕などなかった。このN206S(名機)をかなり長く使ったに違いない。だからここからしばらく具体的な機種が描写されない。

出産のシーンでやっと機器が登場してくる。

ここで赤ちゃんを撮影している白い大きな機種、これの特定が本当に難しかった。

画面から見るに、この機種、かなりの大きさがあるように思う。その形状が独特で、どちらかと言えばいまのスマホに近い形に見える。

そもそも、この場面は非常に謎多きシーンだ。まず、主人公が生まれたシーンであるので、このシーンは2000年の出来事であることがわかる(2017年に主人公が17歳と公式設定にある)。

楽しそうに赤ちゃんを撮影しているのでカメラ付き携帯がついに登場したのかと考えていたけど、そもそもカメラ付き携帯については、ドコモは大きく出遅れていて、本格的に搭載されたのは2002年になってからだった。じゃあこれ、いったいなんなのか。完全なる謎だ。

これはダメだ、特定できない。そう諦めかけた瞬間、ある仮説が浮かび上がる。

これ、もしかして「キャメッセ」じゃないの?

(NTTドコモ、デジタルカメラ搭載のメール端末 (impress.co.jp)より引用)

このキャメッセプチはデジカメ付きメール端末と呼ばれるもので、本体背面にPDC方式のデジタル携帯電話に接続するケーブルを備えていて、携帯電話と接続して画像付きメールを送ることができる端末だ。

形状的と色からもこれに見えるし、発売時期も2000年2月1日と完全に一致する。うん、たぶんキャメッセプチだな。

この出産のシーンにおいても、片方の家族しか駆けつけていないように見える。おそらく奥さん側の両親と姉妹だろう。お父さんが奥さんのベッドに手をかけている描写があり、この馴れ馴れしさはもともとの親子でないと不自然だからだ。

つまり、旦那側の親族はここに駆けつけていない。孫が生まれたというのに駆けつけていない。そのことからも大学中退を機に関係が悪くなったことが伺える。

次に登場するのがこちらの機種。また特定が難しそうなシーンだ。ただ、ヒントが全くないわけじゃない。

まず、この高橋さん演じる父親は、折りたたみ携帯が好きなようで、かなり高い確率で折り畳み機種を選択しているところに着目する。このシーンの機種も構え方やストラップの位置から見るに折りたたみを選択したように見える。

さらに背面ディスプレイが見える点にも注目だ。この背面ディスプレイによって、わざわざ開かなくてもある程度の情報が分かるようになった。折りたたみ携帯で右側にアンテナがあり背面ディスプレイがあり、カメラのレンズが左側にある。さらに死ぬほど画像を拡大してみると、そのカメラの横に丸いライトみたいなものが見える。

そうなると該当機種はこれしかない。

シャープ製のSH251iだ。奇しくも、ドコモ初のカメラ付携帯として2002年に発売された機種だ。つまり、歩いている主人公は2歳になったということがわかる。キャメッセを使うまでカメラ付携帯を欲し、それでもドコモから離脱できなかった熱狂的ドコモ信者、娘を撮影できると大喜びでこの機種に飛びついたことは想像に難くない。

と思ったら次のシーンではロウソクが2本の2歳の誕生日だ。前のシーンは2002年だけど誕生日前で、このシーンは誕生日ということだろうか。

そうなるとこの機種も2002年の機種ということになるのだろうけど、あきらかにヒントが少なすぎる。側面しか映らないのでほぼヒントがない。また折りたたみ携帯を選択しとる、くらいしか情報がない。あとは開いたときに右上にアンテナがくるくらいか。

2002年に発売された機種ではそれに該当するものがなかった。ただし、2歳の誕生日が2003年だったパターンもあるので2003年の機種も探す。ただ決定打となる特定はできなかった。ただ、そのずっと後のシーンにヒントっぽいものがあった。

これは、娘に贈るムービーを作成するために高橋さんが歴代の携帯を取り出すシーンなのだけど、このいちばん右の携帯が時代別のデザインから考えてこの時の携帯に該当すると思う。

NEC製のN505iだ。やはり2003年の発売。俺もこれ持ってた!

娘が2歳になるかならないかの時期から2歳の誕生日までの短期間にカメラ付携帯からカメラ付携帯に乗り換えていることになる。

まず、大学中退から復縁、結婚、出産と大変だった時期に自粛していた機種変更しまくる性癖が復活している。おそらく、お父さんの頑張りが認められ収入が増え、生活にも余裕が出てきたんじゃないだろうか。そもそも状況的にこの時期にマイホームを購入していると思われるので、やはり生活は楽になっている。

この前の機種であるSH251iとN505iでは搭載カメラこそ32万画素で変わりないが、メインディスプレイが2インチから2.4インチアップし、表示色数も4倍に上がっている。撮影した娘の姿をより美しく大きいディスプレイで観たい、父のそんな気持ちが垣間見れる機種変更だったに違いない。

次のシーンがこちら。娘のバレエの発表会のシーンだ。

これは完全に無理ですよ。サイドしか映っていない。また折りたたみを選んどる、くらいしか情報がない。

あとはアンテナがなくなってるくらいのことしかヒントがない。絶対に特定は無理だけど、どうせD252iだよこれ。2003年の機種。また素早く機種変更しとる。

実は、ここらあたりのシーンから明確に携帯電話の描写が薄くなっていく。おそらくこれには明確な理由があるのではないだろうか。

同様に小学校入学のこのシーンもあまり携帯電話がクローズアップされておらず、特定はほぼ困難。完全に無理。

ただ小学校入学ということで、2006年か2007年の機種だろうということがわかる。

そうなると、お父さんの歴代の使用機種が集結するシーンが大活躍する。この真ん中に置かれている機種がSH703iで2007年の機種なので年代的に一致する。

左下の階段状の穴模様が一致するのでこれの黒バージョンで間違いないだろう。

ついでに左側の機種も特定しておこう。こちらはP-02Aだろう。2009年の機種だ。

形状的にスライドタイプの Dシリーズかと思ったけど、画面上部のデザインが異なる。2009年になって出されたP-02Aで間違いないだろう。さすがにパカパカタイプに飽き、スライドタイプを選んだということか。

そして、一気に携帯電話が登場しなくなり、それを際立たせるように紙の手紙などが登場してくる。

父が単身赴任となるなるシーン。単身赴任になるということは高確率でマイホームを購入したこととなる。

このシーンは一瞬だけ映る前の座席のシートカバーから高速バスであることがわかる。建設途中のスカイツリーを右手に眺めながら高速バスに乗って、大阪へと赴任していいく。

そうなると首都高7号線を通行している可能性が高く、江戸川区のどこか、あるいは市川市あたりにマイホームを構えた可能性が高い。大学中退で実家からの援助もなくなり、苦労したけど、ついにマイホームを購入するまでになったのだ。

ちなみに、スカイツリーがこの状態まで建設されていたのは、2010年の1月から5月にかけてくらいなので、年度の切り替わりを考慮して2010年の3月、娘が10歳の時に単身赴任になったことが読み取れる。

さすがにこれはヒントがなさ過ぎて特定できない。部屋が暗いし。ただまあ、これたぶんP-06Bだよ。2010年の機種。

このシーンにおいては、俺でなければ見落としちゃうね、という機種特定チャンスが存在する。

単身赴任に行ってしまった父、ずっと寂しかったというナレーションと共に一人で遊ぶ娘の姿が描かれる。このシーンにおけるピンク色の箱がずっと気になっていた。この箱、紙製のもので手作りっぽいもので、おもちゃにしては意図が分からないものなのだけど、これはいったいぜんたいなんだろうか。

なんだか、心当たりはあるのだけど、ネットで検索しているだけでは確たる証拠が得られなかった。ということはもう一つの最終手段を使うしかない。

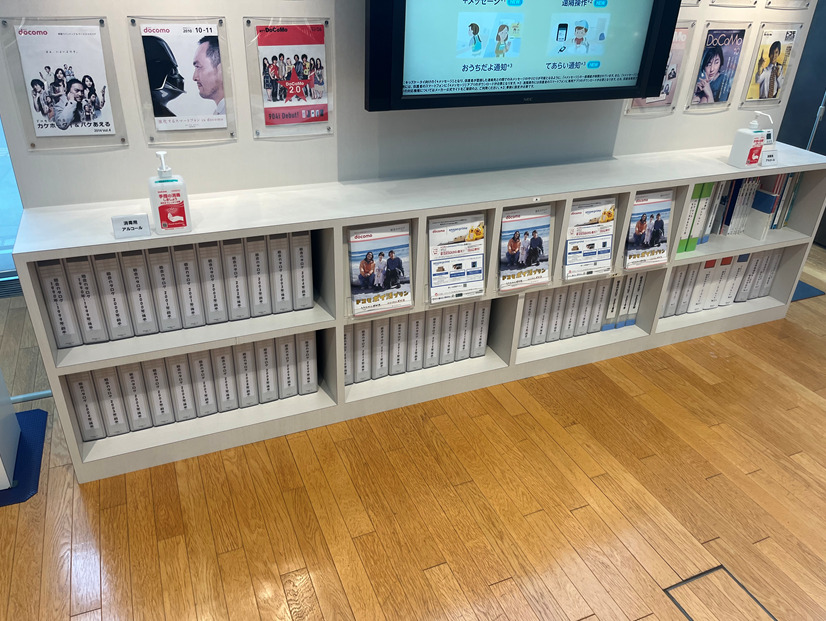

東京の両国にあるドコモ歴史展示スクエアには、歴代の機種の代表的なものが展示されている。なんと入場無料。そして写真撮影OK。このようなCMから機種を特定する文章を書いている人にとっては宝の山みたいな施設だ。

一生懸命に特定したキャメッセとかも展示されている。実物を見るとサイズ感がよくわかる。うん、やっぱ出産時のあれはキャメッセだな。

うおおおおおおお、パルフィーもある!

そして、もう一つのお宝の山がこちら。DoCoMoがこれまでに出した全ての機種のカタログが収蔵されている。ぜんぶ閲覧可能。宝の山。完全にゴールドラッシュ。これで機種特定の精度が格段に上がる。

あったあった。これだ、これを見に来たんだ。

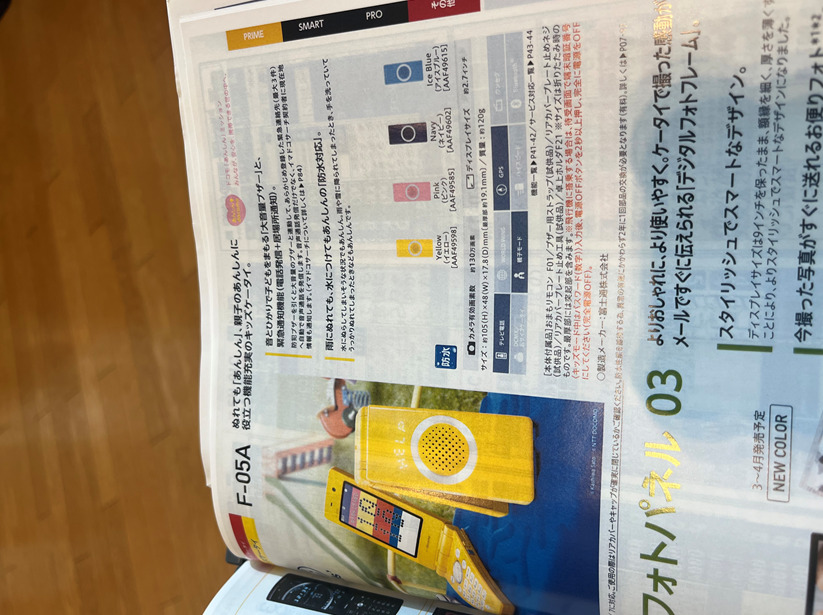

これは2010年に発売されたキッズケータイF-05Aだ。

このシーンのピンクの箱がF-05Aに似ている。もちろん、そのサイズ感や厚み、質感から、これがF-05Aではない。たぶん紙製の箱だ。ただ、F-05Aに似せてお母さんに作ってもらったと考えることができる。

大好きなお父さんが単身赴任にいってしまった。もっと携帯電話でお話がしたい。だから彼女はキッズケータイを欲しがった。けれども、そう簡単に買い与えられるはずもなく、それに似せたおもちゃを作ってもらったのではないだろうか。このシーンからはそんな心情が読み取れる。ここにボロンとキッズケータイの実物が置かれていると、んなことねえだろと醒めてしまう。紙製のおもちゃを置いたところがいい演出だ。

画面からは特定できないけど、年代的にここで使われているのが歴代機種として出てきたP-02Aじゃないかと思われる。スライド式携帯を持っているような手つきだし。

ここかもかなり厳しい。

それからしばらく年代が流れ、ついにスマートフォンが登場してくる。

こちらの機種はXperia A SO-04Eで2013年の機種だ。

さらに月日が流れ、娘が一気に成長する。こちらはさすがにヒントがなさ過ぎて特定不可能だったけど、イヤホンジャックの位置からいってどうせAQUOS ZETA SH-01Hだよ。2015年の機種。娘は15歳か16歳、高校に入って買ってもらったんじゃないかな。

「うるさい! 関係ないでしょ!」

そしてこのシーンだ。単身赴任から帰ってきた父も、娘が冷たい対応であったことは気づいていたはずだ。

本来ならそこれでも、近寄りすぎず、離れすぎずの関係を保って、決定機にこじれないようにすることだって可能だった。けれども、この場面がやってくる。

娘に「関係ないでしょ」と言わしめる何があったのか。ここで、お父さん大学中退説が効いてくる。

大学を中退し、実家との関係も悪くなり苦労した父親、単身赴任だって大変だった。それでもマイホームを購入し、娘を不自由なく高校に通わせることができた。本当に苦労したと思う。

その苦労を娘には味わってほしくない。だから「真剣に進路を考えてだな、お父さん苦労したんだ」みたいに助言をしたんじゃないだろうか。それが娘の怒りを引き起こした可能性が高い。

父はそれに怒るでもなく、ただ悲しそうに階上を見つめることしかできなかった。家族のためとはいえ、ずっと家庭を留守にしていたことを負い目に感じ、強く出られなかったのかもしれない。

娘だってわかっている。お父さんが心配して言ってくれていることを。でもどうしても腹が立っちゃうし、あんな態度を取ってしまう。どうしたらいいんだろう。そう苦悩する。

そして、父親からムービーが届く。

ムービーを受信したのが、MONO MO-01J(ZTE)だ。ドコモオリジナルブランドの機種で、2016年に出されている。画面上部のインカメやスピーカーの形状からXperiaかと思ったけど、それだとそこには「SONY」と書かれているはずなので該当しない。そうなると、MONO MO-01J(ZTE)しかありえない。

そして、娘がおくった「ありがとう」を受信した父親のスマホは、ARROWS NX F-04G(富士通)で2015年の機種だ。娘のスマホが2016年のもので、あれだけ最新機種を追い求めて狂ったように機種変更していた父の機種が2015年のもの。この表現はかなり深い。それこそが、筆者がこのCMから感じ取ったエッセンスに近い。もう、最新の機種なんてどうでもいい。少し型遅れのスマホでいいんだよ。そういうことだ。

ちなみに、父からの動画を受け取って、「ありがとう」「娘より」と返したのは次の日だ。いったん、自分の中で考えて時間を置いてリアクションするところはとてもお母さんに似ている。

君を巡る想いのすべてよ。どうか君に届け。この歌詞に達したところで、一連のストーリーがいったん終わる。やはりこの365日は娘への想いなんだなとわかる。もう最高だろ。

主役たちは移譲されていく

機種の特定を行いながら、その裏に隠されていたストーリーを読み解いていった。

さて、筆者がこのCMから受け取った最大のエッセンスについて述べさせもらおう。それは「自分にとっての主役は移り変わっていく」というものだ。このCMはそれに集約されている。

このCMは主役の移り変わりを実に如実に表しているのだ。各年代の映像でこれ見よがしに映し出される当時のファッションや流行は、その時代ごとに主役が移り変わっていることを表現しているし、その時代を思い出すきっかけとなるMr.Childrenの楽曲たちもまた、主役として移り変わっている。

なにより、ポケベルや携帯電話、スマホなどの通信機器はずっと主役を交代しながら、我々の日常に寄り添い続けてきた。

そして、もっとも重要な主役である、自分自身、その根本的な主役すらも移り変わっていくことを表現している。

誰しも、産まれたときから自分が主役で、自分が主人公を演じる人生のメインキャストを歩んでいる。けれども、そうでない瞬間が訪れることがある。このCMはそれを携帯電話やスマートフォンの変遷を通じて上手に表現している。

父親の視点でみると、物語の始まりからある地点まで、携帯電話は自分を満たすためのものだった。彼女との交際、連絡、浮気相手との連絡、復縁、すべて自分の欲望や欲求を満たすためのものであった。しかしながら、娘が産まれてから、父親の携帯電話は全て娘に向けられている。

ここで父親にとっての人生の主役が、父親から娘へと移ったのだと思う。

それは我が子を愛する気持ちかもしれないし、我が子をきちんと育てなければならないという責任感かもしれない。自分のDNAを受け継いだ存在を守って次世代とつなぐ、そういった本能めいたものかもしれない。その正体はよく分からないけど、確かに父親から娘へと主役が移っている。そして、それは悲しいことも寂しいこともあるけれども、そう悪くはないものだという描写になっている。

そうやって自分の人生を子どもに重ね合わせることの良し悪しは別として、そういった主役の交代によって僕らの社会が成り立っていることは確かだ。

そしてこれは、子どもだけに限らない。職場の後輩、弟子、新勢力、フレッシュな新人、血気盛んな若者、などなど。自分の力が衰えてきたとき僕らはその主役を明け渡し、次世代へと繋いでいかねばならない。連綿と移譲されてきた主役、それらを僕らは支え、それらに支えられている。

人はいつかあたりまえになることをなんて願ったりはしない

さて、この文章の冒頭で、このCMのいちばんキモとなるのは逆側の視点であると述べた。それがどういうことなのか詳細に説明していこう。

はじまりは、25年前の夏だった。

たったひとつの歌や、

たった一本の電話で、

人生は大きく変わるらしい。

今、目の前に見えている「あたりまえ」の世界は、

実は、全然あたりまえではなく

小さな奇跡の積み重ねなのかもしれない。

無数に枝分かれした未来から、選ばれた今がある。

25年という時をつなぎ、未来へとつづくストーリー。

いつか、あたりまえになることを。PRTIMESより

PRTIMESに残されたこのCMのストーリーだ。たったひとつの歌や、たった一本の電話という奇跡が今の「あたりまえ」を作っているというストーリー。もちろんそうなのだけど、最後の行の「いつかあたりまえになることを」はその上の文章と繋がっていない。

なぜなら、1本の電話も、ひとつの歌も、これが奇跡となって、これを積み重ねて将来の「あたりまえ」を作るぜと意識されるはずがないからだ。後から振り返ってみて、あれがそうだった、と思い出されるのが本来の姿だ。

この世に存在する多くの変換点はいままさに変化していると実感できることはない。あったとしたらそれはまやかしに近い。後から振り返って、あれが変換点だったね、となるのが本当の変換点だ。

そのときはなんでもなかったものが、未来に振り返ったときに小さな奇跡となっていて、あたりまえを作っていく。だから「あたりまえになることを」なんて願ったりはしない。

あたりまえになってほしいなんて願ったりしないからこそ、今あるすべてのものが将来的に奇跡を形作っていく可能性がある。

小さな奇跡が今を作ったという視点ではなく、逆側の視点で今を考えたときに小さな奇跡があった。だから今も奇跡となる可能性がある、その視点を持つ必要がある。

そうなると、このCMはなにが「いつかあたりまえになることを」なのだろうか。これはさらに後で説明しよう。ここでは主役の変遷に絞ってについて述べる。

主役の変遷、ここでも逆側の視点が登場する。

子どもが生まれると子どもが人生の主役になる。そんなものはよく語られるありきたりな言説だ。けれどもこのCMにおいては逆の視点こそが重要となる。それは「その主役はまた誰かに譲られてきたものだ」という点だろう。この視点で表現したものはそう多くない。

この文章の冒頭、僕はこのCMの肝は次のセリフに集約されていると述べている。

「いまでは想像できないけど父はかなりモテる遊び人だった」

若い時の父親はかなりモテる遊び人だった。娘の視点からみてそれはちょっと信じられない、想像できない、というものだ。

確かに、歳をとり、うだつが上がらなくなった父親(といっても高橋さんは当てはまらないと思うけど)を見ているとそうなるのもわかる。けれども、このセリフには、自分の父も母も、かつては主役だったという視点が抜け落ちているのだ。

自分の父親や母親が、大恋愛を経て結婚した。なんどかいざこざがあって涙することもあった。描写されていないけど恋のライバルとかいたかもしれない。そんなこと、理屈ではわかっているけど、あまり想像しないものだ。

でも、いま主役を演じているかもしれない僕らも、かつて誰かから主役を渡されてきたはずだ。それは父かもしれない。母かもしれない。親族かもしれないし、先輩や恩師かもしれない。連綿とつながれてきた主役のバトンがあって、僕らがここにいる。

僕らはそんな想いに包まれて主役を演じ、成長してきた。

こいつさえ幸せで苦しまないならそれでいい。そう思える相手に主役を渡す。それはどんな気持ちだろうか。いや、気持ちはないのかもしれない。気付いたらそうなっているだけのことなのかもしれない。僕に渡してくれた、かつての父や母を想い、そう考えることがある。

そして、その主役をどこかで誰かに渡さなければならないことを分かっている。かつて来た道を、今度は自分が通って行かねばならない。

もう渡し終わった人もいるかもしれない。渡さないままの人もいるかもしれない。そして僕は、いつかそう思える存在に渡せるだろうか。そう考えるからこそ、このCMはとにかく心を揺さぶるのだ。

主役を渡すという苦悩

「うるさい! 関係ないでしょ!」

このシーンは主役を渡したことによる苦悩がよく描かれている。人はいつも主役として生きることがメインのように捉えているところがあるので、渡したあとの描写がされることはそう多くない。

自分が主役であるなら、自分が頑張ればいい、なにかに届かなくとも自己責任だ。けれども、主役を明け渡してしまうと、自分が頑張ればいいことがなんと簡単なことだったのかと気が付く。なんとか頑張ってほしい。けれどもうまく伝わらない。新しい主役への思いが強くなることもあるだろう。

そして、ついつい口うるさくなってしまうこともある。そして苦悩がはじまる。

このCMにおいては徹底して逆側の視点が重要となっているので、すでに主役を渡した視点と渡された視点が出来上がっている。

かつて自分に口うるさくいってきた人々、親だったり親族だったり恩師だったり先輩だったりするかももしれない。あのときは鬱陶しく感じていたけど、じつは苦悩していたんだと気づかされる。それを無意識に感じさせてくれる。だからこのCMは凄まじいのだ。この逆側の視点はなかなか持てない。

内包されていく人生の主役

人生の主役を渡すと表現すると、渡し終わったあとに何も残らないような印象を受ける。けれども、それは違うと、このCMでは優しくフォローしてくれてもいる。

娘が17歳となり、主役も渡し終わった。そこで父と母の会話の場面になる。

「たまには、二人でさ、なんかさ」

「なあに?なんかって」

これは1992年の渋谷からずっとキーポイントとなっていたセリフが姿を変えたものだ。

「わるい、まった?」

「おそい」

それぞれ父と母の立場になって、このセリフが形を変えただけで本質は変わらない。そう、これからまた、父も母も主役を演じていく。誰かに主役を渡しても、無になることなんてなくて、その主役に内包されて自分の人生も続いていく。そして、いつだってその主役は帰ってくる

とんでもないご褒美

このCMには続編が存在する。同じく2017年に公開された、DoCoMo DヒッツのCM,娘の帰り道編だ。

父親役である高橋さんが、Mr.Childrenの名曲「抱きしめたい」を口ずさみながら娘の帰りを待つ30秒のCM。

後日談となるこのCMが凄まじいレベルでご褒美なので是非とも観てほしい。ここまでじっくりスペシャルムービーをを分析してきた我々にとっての最大級のご褒美だ。

この破壊力たるや。最高すぎる。

ここに出てくる機種も特定できるけどそんな野暮なことはしたくないし、この駅はたぶんJR根岸線の本郷台駅なんだけど、そうなるとマイホームの場所がおかしくなって、単身赴任に行くときに作りかけのスカイツリーを右に見るようにならない、なんて野暮なことは言わない。とにかくこれは最高なので何度も観てほしい。僕は100回くらい観た。

いつかあたりまえになることを

このCMのテーマメッセージは「いつかあたりまえになることを」だ。

当たり前のように見えるこの世界は、実は小さな奇跡の積み重ねでできている。たったひとつの歌や、たった一本の電話で、簡単に世界は変わる。いま、私たちが生きているこの世界も小さな奇跡が刻一刻と積み重ねられている。それらはいつか、あたりまえになっていく。受け継がれた主役は、また主役の中で当たり前となっていく。譲られたことを意識すらしないまま。

これがこのCMのメッセージだと思う。

ただ、「いつかあたりまえになることを」なんて願いながら日々の奇跡に思いを馳せることなんてないと既に述べた。ただ、そう願うことがある。それが技術分野である。

フランスSF小説家である「ジュール・ヴェルヌ」はこう述べた。

「人間が想像できることは、人間が必ず実現できる」

そうやって我々の技術や文明は発展を遂げてきた。

こういうことができたらいいね。いつかあたりまえになるといいね。技術の発展はすさまじく、これがあたりまえになってほしいという願いの多くは実現されてきた。技術においては「いつかあたりまえになることを」と願い、それが実現されているのだ。

CMのラストは、1992年と2017年の対比、おなじ横断歩道で同じように落ち合う父母と、娘と男の子が描かれている。

ここでの楽曲は、2017年当時、まだデモ曲でしかなかったMr.Childrenの「皮膚呼吸」だ。その後、アルバムに収録されたときには歌詞が変わっている。まだ完成していない未来を表現するのにうってつけの選曲だろう。

1992年においては、こんな横断歩道で落ち合う高校生はありえない、とねっとりと国会図書館にいってまで検証させていただいた。あまりに不自然な2人の待ち合わせ、それは強い憧れを実現しようとしたものに違いない。

けれども、まったく同じ絵図でありながら、2017年のそれはまったく不自然ではない。通信機器が発達した2017年においては、待ち合わせ場所も時間も曖昧で、「学校が終わったら渋谷で」くらいの約束なのだ。あ、もうついた、わりわり、そっちいくわ、タワレコの方から歩いていく、じゃあわたしもそっちいく、こうしてここで落ち合っている。

1992年に不自然だったシーンは、2017年にあたりまえになる。このCMはそれが言いたいのだ。

通信機器の発達がもたらした恩恵は大きい。あたりまえでなかったものがあたりまえになっていく。

ただし、その恩恵は決して光の部分だけではないだろう。誰かを傷つけたり、誰かを追い込んだり、誰かを憎んだり、ポケベル以前の世界とは比べ物にならないほどそれらが大きく、深刻に起こることがある。

僕らがこれから迎える未来はなにがあたりまえになっていくだろうか。人生の主役たちはどんなあたりまえを演じていくのだろうか。そこでやはり大切になるのは逆側の視点を持つことだ。

あなたが主役であることと同じように、他の人もまた人生の主役である。その発展が心安らぐ方向であってほしいと思う。皆が尊重されて主役を演じきれる世界、いつかあたりまえになるように。

おわり

この記事を書いたpatoの書籍がアスコムより発売されています。

文章で伝えるときいちばん大切なものは、感情である。/pato

Books&Appsの記事では「Amazonで「鬼滅の刃」のコミックを買ってしまったのに、どうしても読み始める気になれない。

「職場で「わたしのコンソメスープ」という意味不明コラムを書かされた時のこと。」などに用いられた手法を徹底的に解剖しています。

【プロフィール】

著者名:pato

テキストサイト管理人。WinMXで流行った「お礼は三行以上」という文化と稲村亜美さんが好きなオッサン。

著書:文章で伝えるときいちばん大切なものは、感情である。 読みたくなる文章の書き方29の掟

Numeri/多目的トイレ

Twitter pato_numeri