最近読み直していて、結構なインパクトがあった本がある。

元GoogleのCEO、エリック・シュミットが書いた、「1兆ドルコーチ」だ。

「1兆ドルコーチ」とは、シリコンバレーで活躍したビル・キャンベルというコーチのこと。

何を大げさな、と思う方もいるだろうが、「1兆ドル」は決して大げさな表現ではない。

ビル・キャンベルは1兆ドルにも値するコーチだった。いや、1兆ドルは彼が生み出した価値に遠くおよばない。

彼はスティーブ・ジョブズがつぶれかけのアップルを立て直し、時価総額数千億ドルの会社にするのを助けた。ラリー・ペイジとセルゲイ・ブリン、エリックがスタートアップだったグーグル(現アルファベット)を時価総額数千億ドルの企業にするのを助けた。これだけでも1兆ドルを大きく超えているが、ビルがアドバイスした企業はほかにも数知れない。

彼がコーチした人たちの名には、元アメリカ副大統領や、スタンフォード大学の元学長なども含まれており、彼は疑いようもなく、当代随一のコーチだった。

エリック・シュミットは著作の中で、

「ビル・キャンベルは何をしたか」

「ビル・キャンベルはどうやってコーチをしたか」

を詳細に記述し、誰にでも利用できるよう「コード化」を試みたという。

実際、私自身もこの「コード化」された内容を読みたいと思い、この本を手にとった。

だが、おそらく「コーチのテクニック」を期待して読んだ人は、期待はずれだろう。

なぜなら「目新しいこと」はなにもないからだ。

実際、紹介されているのはテクニックですらない。

書かれていることは人間性の本質そのもので「当たり前。だが実践は難しい」ことがワンサカ書いてある。

イメージとしては「論語」に近いだろうか。

だがこの記事で書きたいのは、ビル・キャンベルのコーチングの中身ではない。

実は、それよりも遥かに大きな発見があった。

「利口ぶるやつはコーチできない」

それは、以前には読み飛ばした項目だった。

ビル・キャンベルが「コーチを引き受ける前に、コーチが可能な人物かどうか、テストしていた」という事実だ。

ビル・キャンベルは、コーチングを受け入れられる「コーチャブル」な人だけをコーチングしていた。

「でもそんなことはどうでもいい」とビルは言い放った。

「私が知りたいのはただ一つ。君はコーチングを受け入れられるか?」ジョナサンは反射的に、そしてまずいことにこう答えた。

「コーチによりますね」

まちがった答えだ。

「利口ぶるやつはコーチできない」ビルはぴしゃりと言った。

彼が面接をおしまいにして、立ち上がって出ていこうとしたその瞬間、ジョナサンはエリック・シュミットが誰かにコーチングを受けているらしいという話を思い出した。

厳しい。

「コーチングを受け入れられるか?」という質問に対して「コーチによりますね」という回答は、「いかにも言われそう」なものだ。

だがビル・キャンベルは、その一言でさっさと席を立った。

ビル・キャンベルが「コーチ相手」に求めた資質は何より、正直さと謙虚さだったという。

だからコーチ不可能な人物にはあっさりと、「おまえは利口ぶるやつだ」 = 「嘘つきで傲慢」と言ったのだ。

そこには一切のごまかしがない。

これまで私は漠然と「世界一のコーチなら、誰でもポジティブに変えられるのでは」と思っていた。

でも、全く逆だった。

「世界一のコーチは、コーチ可能な人物だけに支援を提供していた」のだ。

心が弱い人には「コーチング」も「指導」も機能しない

「コーチャブル」という概念に、まだピンとこない方もいるかも知れない。

だが「コーチング」を機能させるためには必須である。

為末大氏が松下幸之助の言葉を引用し「受け入れるなら万物は師となる」と述べているが、「あらゆることから学べる」という概念は自己革新の鍵である。

実際のところコーチングが機能するかどうかは、コーチよりも本人の謙虚さが影響する。英語でコーチャブルと呼ばれ、松下幸之助翁が素直さと呼んだものは同一だと私は思う。受け入れるなら万物は師となる。受け入れなければコーチすら敵になる。素直さを阻害する最大の感情は恐れだ。

— Dai Tamesue (為末大) (@daijapan) December 21, 2019

ビル・キャンベルも松下幸之助と同様の境地にたどり着いたのだろう。

スタンフォード大学の元学長は、ビル・キャンベルがウソつきを嫌っていたことを次のように述べている。

ウソつきは、コーチャブルではない。そういう輩は、そのうち自分の言葉を信じはじめる。自分のウソに合わせて真実を曲げるから、余計にたちが悪い

だが、この指摘が正しいならば、数々の研究結果が「大半の人間は事実を認めようとしない」と示しているとおり、「コーチングが機能する人は少ない」ということになる。

人は自分の信念に反する事実を突きつけられると、過ちを認めるよりも、事実の解釈を変えてしまう。

まとめると、以下のようなことが言える。

1.人は、基本的に間違いを認めない。事実の解釈を変えるほうが得意である。

2.間違いを指摘すると「私は嫌われている」「この人は失礼だ」と解釈されてしまう可能性もある。

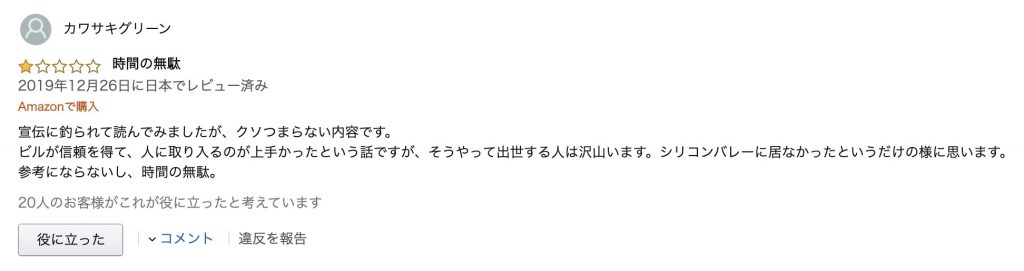

この本に付けられている、一部のAmazonのレビューを見ても、「コーチャブルではない人」がどのような存在かはよく分かる。

「何を言っても無駄な人」は存在する

私は仕事柄、多くの会社が「コーチャブルではない社員」に悩むのを目にしてきた。

彼らは何を言っても、その場しのぎの返答だけで、行動が変わることがない。

「なぜ行動を変えないのか」と聞くと

「時間がない」

「権限がない」

「わからない」

「やりたくない」

の「4ない」で、話は終わる。

彼らは一見謙虚に見えるが、その実は非常に傲慢で、経営者や上司、同僚を見下している。

ビル・キャンベルが言うところの、「利口ぶるやつ」だ。

そういう方に対しても、実に辛抱強く付き合う人がいた。

部下の言動に真剣に悩む上司もいた。

「いつか気づいてくれますよ」という社長もいた。

でも、そうした努力は常に徒労に終わる。

もういいではないか。

世界一のコーチですら「利口ぶるやつはコーチできない」つまり面倒は見ない、と言い切っているのだ。

そういう人々と信頼を築くことは不可能だと割り切ろう。

むしろ、彼らも「自己革新」など望んではいない。

彼らは「現実」を見たいと欲していないし、現状を変えたいという欲求も本気ではない。

そういう人々に現実をつきつけるのは、むしろ迷惑行為なのだ。

これは言い方の問題ではない。

「知らない権利」の問題である。

真実は残酷だ。

殆どの人間は大した能力を持たないし、誰もが羨む成功とも程遠い。

唯一できることは「自分の主観的な世界」を整えて、どうにか折り合いを付けていくことだけだ。

だから人を傷つけない「大人」は多くの人にとって望まれる。

真実かどうかよりも、「主観的な世界」を心地よくしてくる人のほうが、社会的に歓迎される。

「知りたくもないこと」を本人に突きつけて「現実を見せる」などというのは、単なる下品な悪趣味であり、エゴである。

だから「素直じゃない人」を気に病む必要なんてない。

時間の無駄だから、さっさとそこを去って、自分と仲間のために仕事をしよう。

そして、もっと有意義で、楽しいことに時間を使おう。

ティネクトは、新しいAIライティングサービス AUTOMEDIA(オートメディア) の

最新資料を公開しました。生成AIの進化と共に我々使いこなす側もその最適化のため大幅にアップデートしています。

AIが“書く”を担い、人が“考える”に集中できる——

コンテンツ制作の新しい形をご紹介します。

AIが“書く”を担う。

人が“考える”に集中できるライティングサービス

- AIが記事構成から執筆・ファクトチェックまでを自動実行

- 3名の著者陣がプロンプト設計を監修し、品質を人の目線で担保

- SEO・GEO(生成AI検索)対応の構成ロジックを標準搭載

- WordPressなどCMSと連携し、投稿も自動化可能

【著者プロフィール】

◯Twitterアカウント▶安達裕哉

元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。

◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(webライターとメディア運営者の実践的教科書)

◯安達裕哉Facebookアカウント (他社への寄稿も含めて、安達の記事をフォローできます)

◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をすべてフォローしたい方に)

◯ブログが本になりました。

Photo by jesse orrico