最近は上司から部下への指導がしにくいと、人事の方から聞いた。

ちょっとした指摘に対してすら、自分の非を認めず、「パワハラだ」と言う人物が増えて、上司が最低限のことしかできないケースが増えているという。

指導する側から見ると、自らの非を認めず、改善が見られない人間は、戦力として扱えない。

はっきり言えばお荷物だ。

だから、そんなケースではやむなく、パワハラと言われないように「できるだけ関わらない」方向に動くことになる。

包み隠さず言えば「そっと見捨てる」のと同じだ。

一部の外資系はもっと機械的で、期限付きの改善計画である「PIP(パフォーマンス・インプルーブメント・プラン)」を適用し、それでも改善が見られなければ解雇となることもある。

「態度が悪く、改善が見られない」のは最悪

日本企業では特に、「態度が悪く、改善が見られない」ことによるトラブル・解雇の事例が事欠かない。

例えば、労働政策研究・研修機構の資料である「日本の雇用終了」には、「態度の悪さ」による雇用終了事案が最も多いと述べられている。

「態度の悪さ」の具体例としては、

①業務命令拒否

②業務遂行態度不良

③職場のトラブル

④顧客とのトラブル

⑤遅刻・欠勤

⑥休み

⑦不平・不満の発言

⑧相性

などが挙げられている。

メンバーシップ型雇用の慣行が強い日本企業においては、「能力」によって解雇されることは少ない。

しかし、繰り返しの指導や、度重なる改善要求にも従わない「態度不良」の社員は「同じ釜の飯を食う仲間としてやっていけない」と会社から追い出されてしまう。

日本の雇用終了: 労働局あっせん事例から (JILPT第2期プロジェクト研究シリ-ズ no.4)

- 労働政策研究 研修機構

- 労働政策研究・研修機構

- 価格¥2,591(2025/07/15 14:21時点)

- 発売日2012/04/01

- 商品ランキング990,080位

また、度重なる態度不良により、いったん「戦力外」とされてしまうと、「教育リソースを優先して割く必要はない」と判断されてしまう。

実際、品質マネジメントシステムのグローバル・スタンダードには「力量」の項目に、「教育訓練や指導は必要」とあるが、「配置転換、力量のある人の雇用、アウトソーシングなどの選択肢もある」書かれている。

「全員をまんべんなく育成」が合理的でない時代

また、そもそも知識労働は「エース」が「できない人」の10倍の働きをするので、全員をまんべんなく育成することが必ずしも合理的ではない。

だから「できない人を引き上げるより、エースを強化する」ほうが成果につながりやすいことすらある。

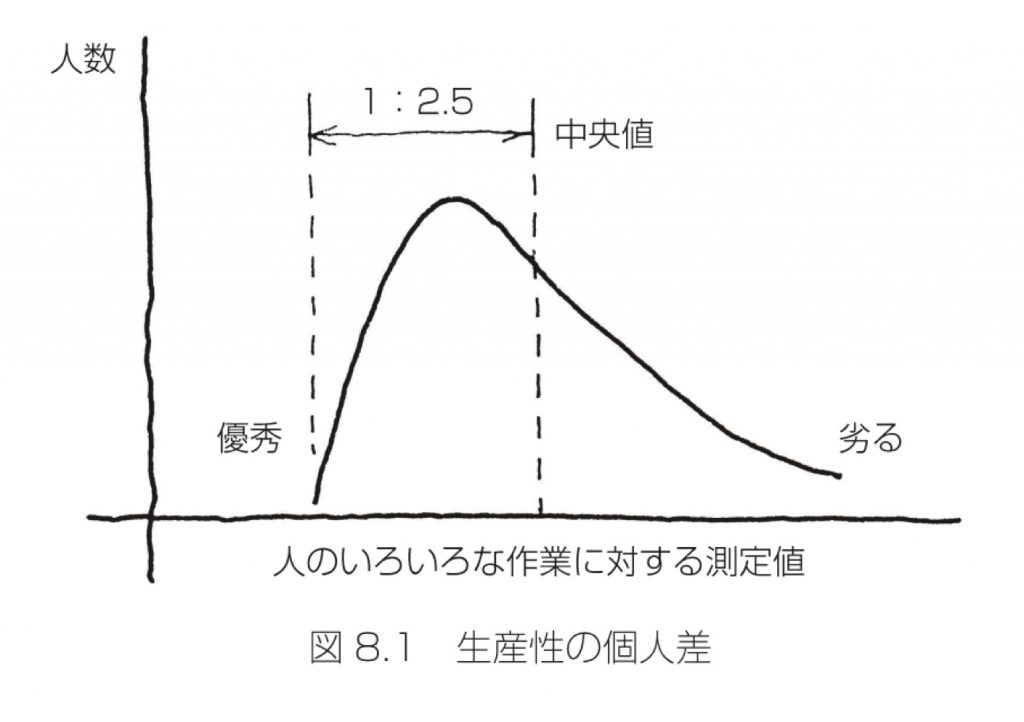

プログラミングコンテストのデータを分析して最初にわかったことは、プログラマー個人のバラツキが非常に大きいということだ。もちろん、これは今までに何度も指摘されてきた。例えば、図8.1は、個人差についての、3つの文献の調査結果から合成した図である。

これから得られた次の3つの経験則は、個人のサンプル集合における作業能力のバラツキを推定するのに役立つ。

・最優秀者の測定値は、最低者の約10倍である。

・最優秀者の測定値は、平均的プログラマーの約2.5倍である。

・上位半分の平均測定値は、下位半分の平均の2倍以上である。

この経験則は、実際にすべての個人能力の指標に適用できる。

例えば、上位半分のプログラマーは、下位半分のプログラマーの2分の1の時間で仕事を完成できると推測できるし、残存不良に関しては、不良の多い方の半分のプログラマーは、残り半分よりも3分の1多く不良を作り込むと思われる。

プログラミングコンテストでの測定結果はこの経験則に極めてよく一致する。

ピープルウエア 第3版

- トム・デマルコ,ティモシー・リスター,松原友夫,山浦恒央

- 日経BP

- 価格¥2,420(2025/07/15 20:23時点)

- 発売日2013/12/18

- 商品ランキング55,285位

知識労働社会の到来を予言したピーター・ドラッカーは、「無能を並みの水準にするには一流を超一流にするよりも、はるかに多くのエネルギーと努力を必要とする」と述べた。

構造的に、知識労働の現場では「上司が熱心に指導できない状況」が生み出されやすい。

したがって、上司の緩さに甘えていると、いつの間にか「真の戦力外」という事が十分あり得る。

*

では、どのように振舞うべきだろうか。

多くの上司は「パワハラ」と言われてしまうリスクを感じると、「私にはきちんと指導してください、強く言ってもらってもいいです」と言われても、そうしないだろう。

無用なトラブルは回避したいし、手のひらを返す部下もいるだろうからだ。

という事は、イチローの言う通り、無用者になりたくなければ「自分で自分に厳しくするしかない」。

世の中の流れとして、本質的に「厳しい上司」はもう現れない。

厳しさを強いることが難しくなった今、『自分を律して厳しくできるか』が成功の鍵を握る。会社員も全く同じ。自戒を込めて何度でも見直したい令和の箴言。 pic.twitter.com/LKNS5Jazbu

— イシコ (@newsalaryman_21) November 25, 2023

しかし、自分自身の能力を上げるためには、筋トレと同様に、どうしてもある程度、過負荷をかけることが必要だ。

ひと昔前は「やたらと成果の基準が高くて、厳しい上司」がいて、望むと望まざると、それを実施してくれていた。

もちろんそこには正の面だけではなく、負の面である「やりすぎ」があって、過労で倒れたり、鬱になってしまった人がいた。

だから、そういう上司は時代とともに、駆逐された。

だから今は、現実的に「成長は自己責任」しか残されていない。

外資系のコンサルティング会社と同じである。

コンサルが「最初の3年間」で学ぶコト 知らないと一生後悔する99のスキルと5の挑戦

- 高松智史

- ソシム

- 価格¥799(2025/07/15 20:23時点)

- 発売日2023/02/01

- 商品ランキング630位

「会社・上司は自分を育ててくれるはず」なんて思ってたら、「いや、もうあなたは頑張らなくてもいいよ(文句ばかりでうるさいし)」なんて言われてしまうことがあり得る。

世知辛いものだ。

ティネクト(Books&Apps運営会社)提供オンラインラジオ第6回目のお知らせ。

<本音オンラインラジオ MASSYS’S BAR>

第6回 地方創生×事業再生

再生現場のリアルから見えた、“経営企画”の本質とは【ご視聴方法】

ティネクト本音オンラインラジオ会員登録ページよりご登録ください。ご登録後に視聴リンクをお送りいたします。

当日はzoomによる動画視聴もしくは音声のみでも楽しめる内容となっております。

【今回のトーク概要】

- 0. オープニング(5分)

自己紹介とテーマ提示:「地方創生 × 事業再生」=「実行できる経営企画」 - 1. 事業再生の現場から(20分)

保育事業再生のリアル/行政交渉/人材難/資金繰り/制度整備の具体例 - 2. 地方創生と事業再生(10分)

再生支援は地方創生の基礎。経営の“仕組み”の欠如が疲弊を生む - 3. 一般論としての「経営企画」とは(5分)

経営戦略・KPI設計・IRなど中小企業とのギャップを解説 - 4. 中小企業における経営企画の翻訳(10分)

「当たり前を実行可能な形に翻訳する」方法論 - 5. 経営企画の三原則(5分)

数字を見える化/仕組みで回す/翻訳して実行する - 6. まとめ(5分)

経営企画は中小企業の“未来をつくる技術”

【ゲスト】

鍵政 達也(かぎまさ たつや)氏

ExePro Partner代表 経営コンサルタント

兵庫県神戸市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。3児の父。

高校三年生まで「理系」として過ごすも、自身の理系としての将来に魅力を感じなくなり、好きだった数学で受験が可能な経済学部に進学。大学生活では飲食業のアルバイトで「商売」の面白さに気付き調理師免許を取得するまでのめり込む。

卒業後、株式会社船井総合研究所にて中小企業の経営コンサルティング業務(メインクライアントは飲食業、保育サービス業など)に従事。日本全国への出張や上海子会社でのプロジェクトマネジメントなど1年で休みが数日という日々を過ごす。

株式会社日本総合研究所(三井住友FG)に転職し、スタートアップ支援、新規事業開発支援、業務改革支援、ビジネスデューデリジェンスなどの中堅~大企業向けコンサルティング業務に従事。

その後、事業承継・再生案件において保育所運営会社の代表取締役に就任し、事業再生を行う。賞与未払いの倒産寸前の状況から4年で売上2倍・黒字化を達成。

現在は、再建企業の取締役として経営企画業務を担当する傍ら、経営コンサルタント×経営者の経験を活かして、経営の「見える化」と「やるべきごとの言語化」と実行の伴走支援を行うコンサルタントとして活動している。

【パーソナリティ】

倉増 京平(くらまし きょうへい)

ティネクト株式会社 取締役 / 株式会社ライフ&ワーク 代表取締役 / 一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事

顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。

コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年以降、生成AIをマーケティングの現場で実践的に活用する機会を増やし、AIとマーケティングの融合による新たな価値創造に挑戦している。

ご視聴登録は こちらのリンク からお願いします。

(2025/7/14更新)

【著者プロフィール】

安達裕哉

元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。

◯Twitter:安達裕哉

◯Facebook:安達裕哉

◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(webライターとメディア運営者の実践的教科書)

頭のいい人が話す前に考えていること

- 安達 裕哉

- ダイヤモンド社

- 価格¥1,650(2025/07/15 10:06時点)

- 発売日2023/04/19

- 商品ランキング211位