新規事業を興すことは大変なことだ。スタートアップ企業にかぎらず、大手、中堅中小企業においても、「次のステージ」に行くために新規事業は大きな意味を持つ。

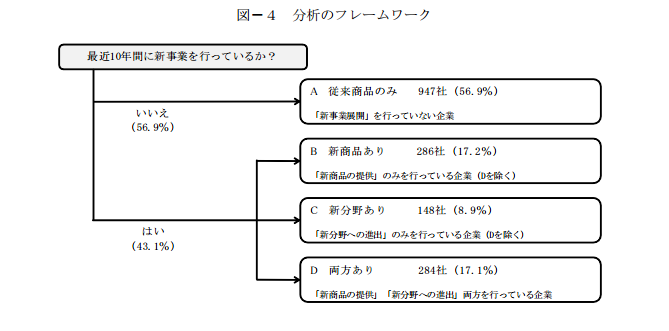

日本政策金融公庫の調べでは、「ここ10年で新規事業を行ったことのある会社」は、約4割に上る。

また、「新規事業は9割失敗する」という都市伝説があるが、実際にはそんな低くない。岡山大学の調べでは、

”新事業開発は日本の主要企業を対象にした最近の調査でも重要な経営課題とされており,今後その重要性はますます高まると考えられている。

しかし,われわれの調査では,その成功率は景気が好調であった90年度で37%,バブル崩壊以後の急激な失速を経験した95年度では28%にすぎない。”

したがって、打率は約三割、といったところだろう。

ただ、いずれにしろ新規事業は失敗する可能性の方が高いということは言える。

なぜ新規事業は失敗するのだろう。頻繁に「マーケットの予測」や「人材不足」、あるいは「資金」の事が話題にされるが、実際に私が現場で観察した限りでは、主要な原因はそれとは異なる。

私が現場で見たことは次の3つだ。

1.短期的な予算を持たせて、潰してしまう。

立ち上げてすぐに大きな売上を生み出せる新規事業は殆ど無い。多くのケースは3年から5年、場合によってはそれ以上かかる。

”例えばTwitterのサービスは早すぎました。2006年当初はギークやネットに詳しい人しか使っておらず、芸能人や大統領が使うようになるスイートスポットに至るまでには数年間待つ必要があり、その間収入もなく、猫がメンテナンスしてる状態でした。

Googleの検索サービス開始も早すぎて、しかもCEOとなるシュミットが来るまで広告も大反対しているので同じく収入がベンチャーキャピタルだよりの状態で大規模Webクロールとサーバー処理をさばいてます。

Youtubeも早すぎです。創業以来Googleに買収されても単体では毎年莫大な赤字を垂れ流しつつ、Google所有のダークファイバーを使い現在の広告システムが受け入れられるまで長い道のりを歩いてます。

Amazonも早すぎました。ずっと赤字のまま問屋価格のような安売りを続け、10年以上たってやっと利益が出る頃になっても全額を技術とインフラ投資にあてて利益を出しません。

Microsoftなんて「最初に溺れろ」なんて標語があるぐらいフライングすぎます。Windowsも、Excelも、Wordも、IEも、DirectX(当時はGameSDK)も、Ver1.0の製品が全然使えないのです。Ver3.1とかVer5ぐらいでやっと安定します。

Appleも同じく、「S」のつかない 3G以前のiPhoneがスマホとして完成されてなかったり、当時SSDが高価で40万近くしたMacBookAirを買った人は、約半年後にちゃんとSSD性能が発揮できて10万も安くなる2代目が出てくるなんて思いもしなかったでしょう”

大きな成功を生み出すために、資金や人材などよりも世間がそれに追いつくまでの多くの「時間」を必要とするケースが多々ある。

ピーター・ドラッカーは次のように言っている。

”個別の報酬の問題からも明らかなように、イノベーションの収益パターンは、既存の事業とは異なる。したがって評価測定の方法も異なるものにしなければならない。

既存の事業や製品については、毎年15%の税引前利益と年間10%の成長という目標は意味がある。だが、新しい事業については意味を成さない。ある意味では高すぎ、ある意味では低すぎる。

新事業は長い間、往々にして数年間は利益も成長ももたらさない。資源を食うだけである。しかし突然成長し、開発に要した資金の50倍以上を回収する。さもなければイノベーションとして失敗である。”

(イノベーションと起業家精神)

したがって、最初の数年間に渡って回収を焦り、予算を追わせるようなやり方は間違っている、と言わざるをえない。

「既存事業が傾いたから」といって慌てて新規事業を立ち上げても、遅いのである。

2.責任者が疑心暗鬼になってしまう

新規事業が世の中に出るのは、製品・サービスを作り上げてからである。しかし、それまでには長い試行錯誤があり、また市場に投入してからも長い時間かけて認知をされていく必要がある。

だがその長い間に、「責任者が自信を失ってしまう」というケースがよくある。

「本当にこれでよいのだろうか?」

「失敗したら、俺のキャリアはどうなる?」

「もしかしたら、全てが無駄なのかもしれない」

そういった葛藤と常に戦い続けなければいけないのが、新規事業の責任者だ。

これには相当な精神力が必要なばかりか、社内的な批判の目、「あいつは何をやっているんだ」「遊んでいるだけじゃないのか」という圧力に屈することなく、己の道を貫く「度胸」が必要だ。

これがブレると、メインの商品の改良ではなく、「売り方」や「見せ方」など、「代理店の開拓」など瑣末なことばかりに時間を使い、肝心の製品がおろそかに、というケースがよくある。

3.新しい人に新規事業をやらせる

ドラッカーは、「外部から招いた人に、新しい仕事を任せてはいけない。新しい仕事はすでに評価が確立し、社内から信頼されている人物を当てなければならない。」と言っている。

これは、実際に本当によくある話で、「外部から詳しい人を招いて、新規事業をやらせよう」という企業が後を絶たない。

この場合に何が起きるか。

だれでも想像できるように、外部から招いた人が孤立し、支援を受けられないまま辞めていき、そのまま終了、というパターンがほとんどだ。

当たり前であるが、新規事業というのは、既存事業の人から見ると「遊んでいるようにみえる」のだ。

「おれたちの稼いだカネで遊びやがって」と既存事業のトップが漏らすのを、私は幾度と無く聞いた。新規事業をやっている人間と、既存で稼ぐ人間とはそもそも信頼関係がなければ不和は避けられない。

本質的に別のことをやっているのだから、論理的にはこのような議論まったくの無意味なのだが、感情的に納得できる人はほとんどいない。

だから、多くの場合「新規事業」と言うのは、特に中小企業においては、実績ある社長の腹心、もしくは社長のやるべきこととなる。新しい人に任せるなど、もってのほかである。

以上3つが、新規事業の立ち上げが失敗する大きな要因だと思う。くれぐれも注意されたし。

ティネクトは、新しいAIライティングサービス AUTOMEDIA(オートメディア) の

最新資料を公開しました。

AIが“書く”を担う。

人が“考える”に集中できるライティングサービス

・筆者Twitterアカウント▶安達裕哉(人の能力について興味があります。企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働者と格差について発信。)

・筆者Facebookアカウント https://www.facebook.com/yuya.adachi.58 (スパムアカウント以外であれば、どなたでも友達承認いたします)