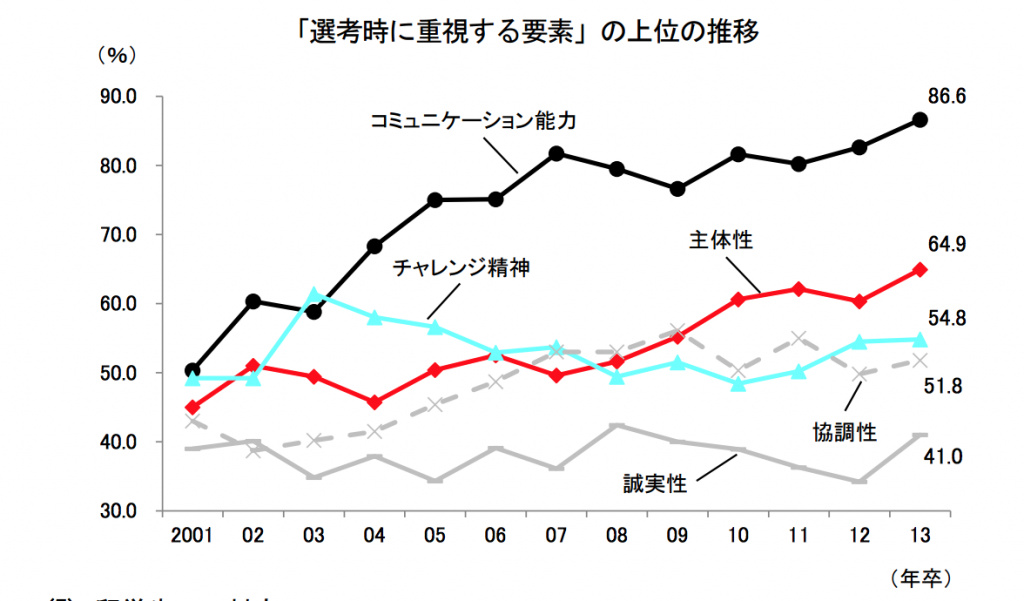

就活の面接において、最も重視される能力は相も変わらず「コミュニケーション力」だ。

経団連の調査によれば、現在では約9割近くの会社が選考において「コミュニケーション力」を重視している。

(出典:https://www.keidanren.or.jp/policy/2014/001_gaiyo.pdf)

おそらく、今後もこの傾向はあまり変化しないだろう。

限られた時間の選考でコミュニケーション力を適切に判定できるかどうかはともかくとして、コミュニケーション力を重視する会社が多いのにははっきりとした理由がある。

だが、その前に「会社が求めるコミュニケーション」とは何かを明らかにしなければならないだろう。

なぜなら、多くの学生はそれを少し誤解しているからだ。

例えば「自分のコミュニケーション力が高いことを証明するエピソード」を求めると、大抵の学生は

「会話を盛り上げるのが得意です」

「友達がたくさんいます」

「初対面の人とも気後れせず話せます」

そういったことをアピールする。

そう言うアピールをする学生の気持ちはわかる。

なぜなら、彼らにとっての「コミュニケーション」は、それしか存在しなかったからだ。

「一緒にいて楽しい」

ということが、学生にとって必要なコミュニケーション力の本質である。

だが、企業におけるコミュニケーションの目的は「一緒にいて楽しい」ではない。

「一緒に仕事をして成果が出る」なのである。ここが企業と学生が大きくボタンをかけちがっているところだ。

では「一緒にいて成果が出る」ためのコミュニケーション力、すなわち企業が必要としているコミュニケーション力とは何か。

それは「自分のアウトプットを誰かに利用してもらうための力」だ。

例えば、プログラマーになったとしよう。手元で作っているプログラムはそのままお客さんに売ることはできない。

作っているのは大きなソフトウェアの一部であり、これを社内の誰かにわたして、うまく利用してもらい、最終的にお客さんに届けなければいけない。

そして「誰かに渡す」ためには、必ず高度なコミュニケーションが必要になる。

「どのように使うか」

「注意点は?」

「どのように品質を担保しているか?」

「何を目的として作ったか?」

そう言った取り決めがなければ、あなたのアウトプットはうまく利用されない。すなわち「成果が出ない」ことになる。

別の例えをしよう。

あなたが営業用のチラシを作っているとする。

ただ、これを使うのはあなただけではない。同僚、上司、他部門の人、社長が使うかもしれないし、他社の人が更に他の人に製品を紹介するために使うかもしれない。

そう考えれば結局「あなたのアウトプットを他の人がうまく利用できるかどうか」はとても重要だ。

「チラシを誤解なく使えるかどうか」

「表現はチラシを使う人が理解しやすいか」

「初めてこれを見る人が正確な理解をできるか」

「これを持っていく営業マンが、顧客の興味を喚起できるか」

そう言った事はすべて、「コミュニケーション力」を必要とする仕事である。

極端なことを言えば、「自分の作ったものが、そのまま売れる」ときには、あまりコミュニケーション能力は必要ない。

例えばわたしの家の近所のラーメン屋に、死ぬほどうまいところがあるが、そこの親父はコミュ症だ。

だが関係ない。ラーメンを作るのは親父一人だし、私がそれを食べることはだれに教わらなくても可能だ。

現代社会は高度な知識労働者を必要とし、知識は専門特化した時にこそ、活かされるものだ。

すると必然的に仕事は分業となる。

すなわち「アウトプットを誰かに利用してもらわなければ、何一つ成果を生み出せない」ということになる。

「知識労働」は本質的にコミュニケーション能力が高いことを要求する仕事になっている。

上手なコミュニケーションをとることは、実は成果を生み出すために必須の仕事なのだ。

だから「コミュニケーション能力はあったほうがいい」ではない。

「コミュニケーション能力が高くないと、仕事ができない」のである。

コミュニケーション能力の低い人は、知識労働に向かない、という事実こそが、企業が就活において「コミュニケーション力」を求める真の原因なのである。

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)

・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント

・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ

・ブログが本になりました。

(Mo Riza)