数年前に、ある経営者が「会社は学校じゃない」と発言し、話題になったことがあった。

だが現実には、会社は大学以上に「学校」としての役割を果たしている部分がある。

例えば、「語彙力」に関して、オタゴ大のジェームズ・R・フリン名誉教授は次のような研究結果を紹介している。

47年間の成人の〈単語〉の全上昇値は15ポイント弱。

そのうち大学教育の普及によって説明がつくのは、全体の18.6%(2.775÷14.935=0.1858)しかない。どうやらここ50年で成人の語彙力を上げた要因は、大学卒業後のビジネスの世界にありそうだ。

すでに会社は、現代人の知性に大きな影響力を持っており、「学校ではない」どころか「会社が教育をやらずして、誰がやるのだ」という状態である。

逆に言えば、「会社が学校としての役割を果たせるかどうか」が、ある程度、大学卒業後の知能の伸びを左右する。

「どんな会社に入るか」が重要なのはそのためだ。

良い大学で質の高い教育を受けていても、社会人になって頭を使う機会に恵まれなかったり、「真面目にやってさえいれば」と単調な仕事を繰り返しているだけの人は、社会人になってから知能の伸びが抑えられてしまう。

逆に「考えないと生き残れない」状況に置かれた人は、社会人になってから知能が大きく伸びる、ということもあり得る。

すでに、Googleやインテルなどの「知識集約型産業」を牽引する企業群ははこの点を抑えており、「入社した社員に優れた教育を施すこと」のメリットを強調している。

あなたの会社が持つ指導と学習の潜在能力を解き放つためには、適切な環境を用意する必要がある。組織にとって、人材育成に関する要求は尽きることがない。グーグルも例外ではない。

われわれインテルの人間は、下は第一線監督者から上は最高経営責任者にいたるまで、すべての人間にとって訓練を実施することは有意義な活動だと信じている。

わが社の従業員の時間の約2パーセントから4パーセントは教室での学習に費やされ、そこでの実際の指導の大半は、わが社の経営管理スタッフが自らの手で行なっている。

もちろん、彼らは「業績」という果実を得るために社員に教育を施す。

だが、最近では企業においても

「学習そのものを、目標に据えること」の重要性が強調され始めている。

売上や利益、シェアなどの「商売の目標」を目的とせず、「メンバーや社員が学ぶこと」を目的とする活動が重要であるというのだ。

例えば、イノサイト社のスコット・D・アンソニー氏は、スタートアップ企業の「ファーストマイル」すなわち、アイデアを市場に投入する実行フェーズにおいて重要な事項の一つに「メンバーが学習すること」を挙げる。

頻繁にレビューが行なわれ、目標に対する達成度ではなく学習したこと(予期したことであれ、しなかったことであれ)に焦点が当てられる

氏は、多くの新しい試みは仮定が間違っている場合が多く、仮定の間違いを責めれば、評価の正当性が無くなるばかりでなく、クリエイティビティを削ぐ、という。

イノベーションを起こすまでには紆余曲折があり、短期的な失敗が長い目で見て成功につながることがあることを、ほとんどのリーダーは直感的に理解している。

しかしながら、多くの組織において、そのような理解と実際の業績管理体制の間には大きなギャップが存在している。(中略)

目標を達成し、予定どおりの成果を出した者は報酬を与えられる。一方、成果を出せなかった者は一度目は譴責を受け、二度目は退場を言い渡される。(中略)

どのようなアイデアであっても、それは部分的に正しく、部分的に間違っているという現実を忘れてはならない。失敗とその結果としての軌道修正は、イノベーションプロセスの中核をなす部分なのだ。

世間に知られた多くの新製品がイノベーションで成功したのは、歴史上の過去の失敗から学んだからであることが、一九八〇年代の中頃に行なわれた著名な研究によって明らかになった。

新しい試みは、常に自問自答しなければならない。

「仮定は正しいのか?」

「手法は正しいのか?」

「適切なリソースが配分されているか?」

そして、自問自答に適切な解を与えるためには、学習することが必須である。

イノベイティブな企業はそのことをよく知っており、実践している。

だから、そういった企業は実は大学などよりもはるかに優れた「学校」なのだ。

*****

しかし一方で、学校よりも「社員に学習させること」について、遥かに劣る会社もまた多い。

冒頭の「会社は学校じゃない」といった発言がよく見られる会社は、その代表的なものである。

そういった組織は常に、「目に見える結果」を急がせるため、「学習」を行っているヒマがない。

トム・デマルコはそういった組織について、次のように述べる。

訓練の本質は、このように時間がかかることだと言いたいのだ。(学習には時間がかかる)。

これは訓練の決定的な特徴である。

この「遅い」という特徴を欠いた訓練は、学習しないための練習である。大抵の企業の訓練は、間違いなくこれにあたる。

まずはインプットのみの段階で、新しい概念や手法を吸収するよう求められ、次に実践段階でそれを練習する。ただし、ベテランの10分の1の速さで練習するのではない。ベテランと同じ速さで練習することを期待されるのだ。(中略)

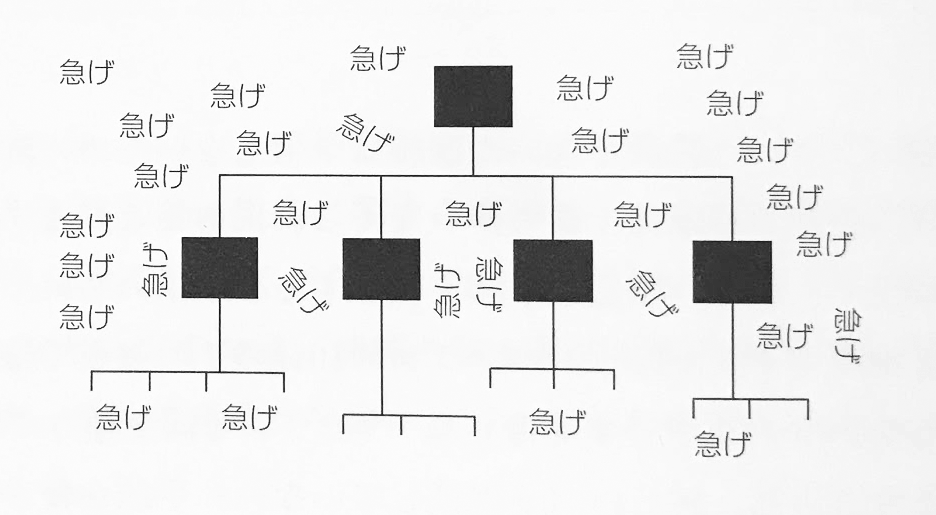

本当の訓練は、「急げ」という指令とは相容れないものだ。そして、「急げ」というメッセージはいたるところにある。壁紙のように組織を埋め尽くしている。

結果だけを早く出せ、という組織は、学習を軽んじている組織だ。

そんな組織には、イノベーションも、クリエイティビティも存在しない。

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

【著者プロフィール】

・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)

・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント

・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ

・ブログが本になりました。

・「「仕事ができるやつ」になる最短の道」のオーディオブックもできました。

(Photo:CollegeDegrees360)