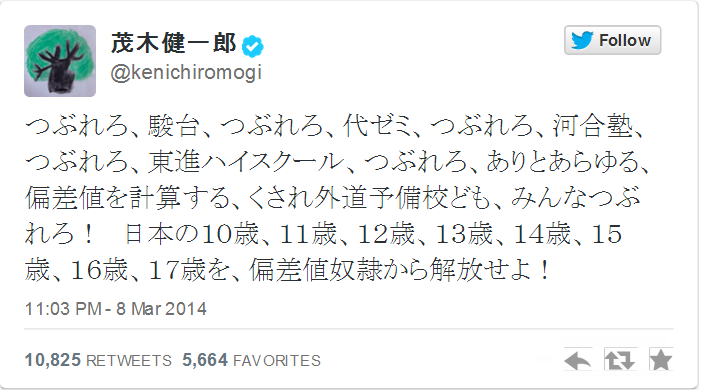

脳科学者で、慶応大学教授の茂木健一郎氏が過激なツイートをしたと話題になっている。

中々激しい感情のほとばしりを感じるツイートだが、賛否両論である。

「偏差値偏重の教育はよくないので、賛成」と言った意見から、「自分の位置を確認する良いツールだ」という反対意見まで様々である。

概ね、茂木健一郎氏に賛成して「偏差値反対」の立場を取る方の主張は、「ペーパーテストではその人の能力は測れず、ペーパーテストによって格付けされ、社会的に不利益を被ることは不当である」と主張するものだ。

それに対して、茂木健一郎氏を批判する人々は、「偏差値は有用なツールであり、努力した結果、高偏差値=高評価を得られるのは当然だ」というものである。

さて、この議論は本当に昔から有るものなので今更という感もあるが、もう一度「偏差値」と言うものの正体についてはっきりさせておく。

偏差値は統計学の概念の一つであり、ある数が、全体の中でどの程度の位置にあるかを表したものである。母集団の分布が正規分布に近い場合には

- 偏差値60以上(あるいは40以下)は、全体の15.866%。

- 偏差値70以上(あるいは30以下)は、全体の2.275%。

- 偏差値80以上(あるいは20以下)は、全体の0.13499%。

- 偏差値90以上(あるいは10以下)は、全体の0.00315%。

- 偏差値100以上(あるいは0以下)は、全体の0.00002%。

(出典:Wikipedia)

ということを示している。例えば「テストで偏差値70を取った」という人は、そのテストを受けた人の内、全体の中の上位2.2%以内に入っている、ということだ。優秀である。偏差値60の時は上位15%程度、

なお、偏差値が50ということは上位50%、ちょうど全体の半分の位置ということだ。

そこで一つ疑問なのは、あくまでも「ある集団の中で全体のうちのどの位置か」を示しているはずの偏差値が、いつの間にか学校と紐付けられているということだ。

慶応大は偏差値70

明治大は偏差値60

日大は偏差値50

これは、「母集団を何と捉えて、偏差値を出しているのか?」がわからない。テストの点の偏差値ならばわかる。

そこで、予備校の関係者に聞いてみたところ、簡単な理屈だった。

「年2回、6月と10月(予備校によって異なる)の、全国模試を受けた時の点数を出し、その人がどこの大学へ行ったかの追跡調査の結果を元に算出している」とのこと。

つまり、偏差値は「大学の格付け」ではないということだ。その偏差値の人がどこの大学に入学したか、という話でしかない。

だから、偏差値に過剰に反応するのは「偏差値」についてよく知らないか、もしくは「ペーパーテストによるランク付け」を忌避するものであろう。

まあその気持もわかる。人はランキングが大好きだが、ランク付けされるのは「上位の人を除いて」嫌いだからだ。

ただ考えても見て欲しい、遅かれ早かれ社会の中で容赦なく人はランク付けされるのである。それも自分の意思とは無関係に。

それに慣れておくには大学受験はいい契機なのかもしれない。

そういう意味では、「偏差値嫌い」の人々が本当に問題を解決したいなら、偏差値ではなく人が格付けされるという行為そのものであるが、それはあまりにも頭のなかがユートピアというべきだろう。

そんなことに目くじらを立てる前に、やることがあるはずだ。

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。