1泊2日で、友人と八ヶ岳の登山に行ってきた。

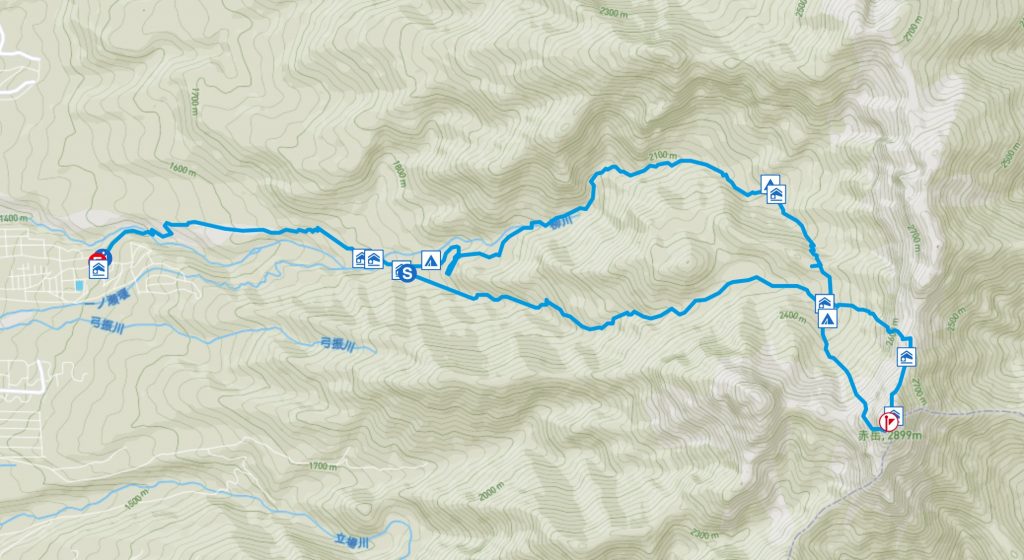

(画像:YAMAP)

スタート地点は一番左側の「八ヶ岳山荘」。(YAMAPの登山スタートボタンを押し忘れて、スタート地点が中程の美濃戸山荘になってしまった)

初日に一気に八ヶ岳最高峰の赤岳に登り(右下)、行者小屋(右中、道のクロスするポイント)でテント泊し、二日目は下山する、という行程だ。

幸いなことに天気に恵まれ、素晴らしい風景に出会うことができた。自然の神々しさにふれることができるのは、登山者の特権だ。

森を抜け、ガレ場を歩き、岩を登り、頂上に到達する。

その一連の行程で得られる特殊な感覚は、何者にも代えがたい。

もちろん、楽しい事ばかりではない。

というか、基本的に登山はキツい。

暑いし、寒いし、危険だし、足もひどく痛い。

十数キロの荷物をしょって、何時間も歩き続けるのは「楽しいか」と言われたら、とてもではないが、万人におすすめできるレジャーではない。

まして天気に恵まれず、足場が悪い上に、風景にも恵まれず、登山が単なる苦行になるときもある。

だが、それがいい。

「なんで登るの?」という質問に対して「そこに山があるから」というカッコいい返しがあることは周知の事実だが、私は「キツいから」と答える。

その証として、山から降りてきたときに、「キツくない……物足りない……」という感覚に包まれる。

漫画にある「山ロス(?)」というのに近いかも知れない。

街は便利で、快適で、安全だ。

そこでは一般的に豊かさの象徴とされる、お金や名声をも手に入れることができる。

だが、それだけで「豊か」なのかというと、そうではないところに、人間の面倒さがある。

すくなくとも、いくらカネを手に入れても、どれほど有名になっても、どんなに美食の限りを尽くしても、私にとって「豊かさ」とは、そのようなものとは異なる。

むしろ、カネや名声を焦って手に入れようとして、「豊かさ」を逃してしまっているのではないか。

そう思うことが、40歳を超えて、多くなった。

*

この感覚を他人にうまく説明するのはなかなか難しい。

なぜかと言えば、豊かさとは「達成する」「手にする」ことと考えている人が多いのに対して、私は豊かさとは「経験のバリエーション」と考えているからだ。

わかりやすく「◯◯があるので、豊かです」「◯◯を手に入れたので、豊かです」と言えないのである。

そうではなく「豊かでいる」「豊かに過ごす」が正しい言い方だ。

例えば上にあげた登山では「頂上に到達すること」で豊かになるのではない。

毎回異なる経験を得る、登山そのものが「豊か」なのである。

仮に天候が悪く、頂上に到達する前に引き返さざるを得なくなったとしても、それは経験のバリエーションを増やしているので「豊か」なのだ。

これは仕事についても言える。

私は仕事を通じで豊かになりたいと思っているが、それは仕事をすることで得られる「お金」や「名声」とは真の意味で、無関係である。

お金や名声ほど、画一的なものはないし、カネを使えば経験できることなど、たかが知れている。

逆に、儲からなくても、無名でも、人から何を言われたとしても、私は一向に構わないだろう。

なぜなら「仕事を通じて得られる経験」自体が、豊かさの証だからだ。

前職をやめたのは「得られる経験」のバリエーションが少なくなり、画一的になってきたからだ。

転職せずに、自分で会社を作ったのも「得られる経験を自由に選択したい」と思うからであるし、「嫌な人と仕事しない」のは「得られる経験の質」を重視するからである。

さらに、少し前に始めた「船釣り」もこれに当たる。

「釣り」はその日に釣れても、釣れなくても、十分に楽しめる。

釣れないときは「次はどうしたら釣れるだろう」と試行錯誤し、釣れたときは「なぜ釣れたのか」を反芻する。その過程こそが、「豊かさ」の源泉だ。

だから「釣りはつらい」のだが、つらいことが楽しさとなる。

30代後半からは、意図的に「教えてもらう側」に回り続けないと、学びがどんどん下手になる。

この話をすると、「釣りって、楽しいですか?」と聞かれることがある。

回答は無論、「楽しい」なのだが、実はそれと同じくらいの割合で「つらい」も配合されている。

例えば今の時期、洋上はめちゃくちゃ寒い。

撒き餌を仕掛けに詰めるのも、手がかじかんで、めっぽう辛い。

日陰で何時間もじっとしていると、寒くて頭がおかしくなりそうになる。

揺れる船も問題だ。手元で紐を結ぶなどの、慣れない細かい作業をしていると、船酔いしそうになる。

休もうにも、逃げ場がない。目をつぶると、余計ひどくなるし。地獄。

また、釣りは反復作業が多いため、釣れない時間が続くと、精神的にきつい。

釣れない原因が技術にあるのか、仕掛けにあるのか、その他の原因なのかもシロートには判別が難しいため、思うように対策をうつこともできない。

あと、釣り船の人とかに怒られる。「リール巻きすぎ!」とか「そこ邪魔!」とか。

40すぎのオッサンが思い切り怒鳴られる、というのは、会社でもなかなかないだろう。

「つらいのが、楽しい」というと、「昭和的」とか「パワハラの発想」とか言われることもあるが、人にこれを押し付けるつもりはまったくない。

豊かさは人それぞれで良いと思っているし、つらいのがひたすら嫌いな人もいるのは理解できる。

だが、「豊かさとは、経験のバリエーション」という本質は、いささかも揺るがない。

*

山に同行した友人から、スティーブ・ジョブスは

「旅こそが報い(The journey is the reward.)」

を座右の銘としていたと聞いた。

この言葉は、私が思う「豊かさ」と、ぴったり一致する。

目的地ではなく、旅そのものから得られる、バリエーションに富んだ経験、つまり「冒険」こそが、人生における究極の「ご褒美」なのだ。

だから私は日常において、あらゆる経験に「冒険」を求める。

登山も冒険、起業も冒険、釣りも、執筆も、家族を持つことも、すべて未知の経験につながる「冒険」だ。

世が世なら、私は「冒険者」という職業を選びたいと、強く思う。

ゲームも、読書も、受験も、人生も。

トータルで見れば「過程」こそが最も重要であり、我々が楽しむべきものである。

なぜなら、人生の結果は、皆等しく「死」だから。

*

もちろん「組織」で働くひとに、このような考え方は受け入れられないかも知れない。

fujiponさんの記事には「結果より過程」の真逆とも言うべき話が書いてある。

成し遂げる人たちの「結果のためなら、犠牲も厭わない」という決意に、圧倒される。

森岡さんの「覚悟」の凄まじさと同時に、これまで一緒に仕事をしてきた「厳しいけれど、結果を出す人たち」のことを思い出さずにはいられませんでした。

彼らについていって大きく成長した人もいれば、ドロップアウトしていった人もいました。

組織は「死」を想定しない。

むしろ「結果が出ないこと」=「組織の死」なのだから、「過程重視」など戯言である。

だが、人は、組織が結果を出そうが、出すまいが、寿命が来れば等しく死ぬ。

だから、わかってほしい。

「組織の論理」と「人間の論理」は、全く別物であるということを。

「経験のバリエーション」を増やさない人生は、極めて貧しくなってしまう恐れがあるということを。

人生は、過程重視で生きよう、ということを。

ということで。

「山はいいぞ」

で締めくくりたい。

◯Twitterアカウント▶安達裕哉(人の能力について興味があります。企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働者と格差について発信。)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

◯Twitterアカウント▶安達裕哉

◯安達裕哉Facebookアカウント (安達の記事をフォローできます)

◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をフォローしたい方に)

◯ブログが本になりました。

(Photo by John Moeses Bauan on Unsplash)