製薬会社の営業の人のことを業界内ではMRと呼称している。Medical Representativeを略したものである。

最近、安達さんがそれと一部関係する話題(「ピーター・ドラッカーの言う「販売が不要の世界」がやってきた」(5月14日)をアップされ、その稿で、最近、医療の現場でMRさんが減ってきていることを論じていた。

それで、少し昔のことなども含め私見を書いてみたい。

わたくしが研修医の指導をしていたもう40年以上前のこと、ある製薬会社のMRさんが中年の男性から若い女性に代わった。

その若いMRさんがミニスカートで研修医ルームなどに訪室するようになった途端、研修医が使う降圧剤が一斉にその若きMRさんの会社の薬に代わってしまった。

医局長がお前ら何をやっているのだ!と烈火のごとく怒っていた。

すくなくともこの当時、MRさんは自社の販売促進に効果があったわけである。

但し、自社製品の優秀さを理解してもらうこととは別の理由によって。

わたくしは、MRさんは、医者とアポがとれ自社製品のすぐれている点を宣伝してきたということだけで、会社内での評価が少しは上がるのかなと思っているので、それに協力して、原則アポの依頼はすべてうけるようにしている。

しかし特に話をききたいわけではないので、話は右から左に聞き流して、早く帰ってくれないかなあと思っている。

わたくしのような医者が多くなれば、MRさんの効率はきわめて悪いことになるので、それが近年、少なくなっているということは理解できるし、こちらとしても有難い。

MRのひとで一番対応に困るのは、入社してすぐの若き熱血漢といったタイプの男性(体育会系?)で、会社で吹きこまれた自社の薬の優れた点というようなことを本気で信じている。

それで、その利点を滔々と述べ、これだけいい薬をなぜつかわないのかとこちらをせめてくるような人である。

逆に、優れたMRさんだと思ったのは、自社の製品の宣伝などはせず、医局で研修医を相手に世間話をして、研修医の出身大学の人事の話題(講師の○○さんは今度、何々病院の部長で出るそうですよ。次の☓☓科の教授は外からくるそうです・・・)を披露し、最後に、「うちの薬も他社の薬も特に差はないですけれど、ぼくの顔をたてて時々は、うちの会社のも使ってあげてください。」といって帰っていくMRさんであった。

この方は、あとでその製薬会社内で出世したそうである。

本当に優秀な薬(業界用語でピカ新と呼ばれる)が出たら別に宣伝しなくても売れるはずで、高血圧治療でのカルシウム拮抗剤、脂質異常症でのスタチン系製剤、消化性潰瘍治療でのH2ブロッカーなど、それがでた当時、本当に血圧やコレステロールが下がる薬がでてきたという印象であったし、H2ブロッカーの出現で外科医は潰瘍手術がほぼなくなって困っているという話もきいた。

しかし、MRさんは高血圧や高脂血症の患者さんのどの範囲のひとに投薬が必要なのかという点はあまり教育されていないようで、130/85以上(現在、学会における高血圧の定義)の高血圧がすべて要治療なのかとか(わたくしが医者になった時は160/95以上が高血圧だった)、閉経後の女性には相当な頻度で発症するコレステロール値上昇のすべてに治療がいるのかといったことについてはあまり教育されてはいないようである。

あるいは会社のほうで敢えてその方向については教育しないようにしているのかもしれない。

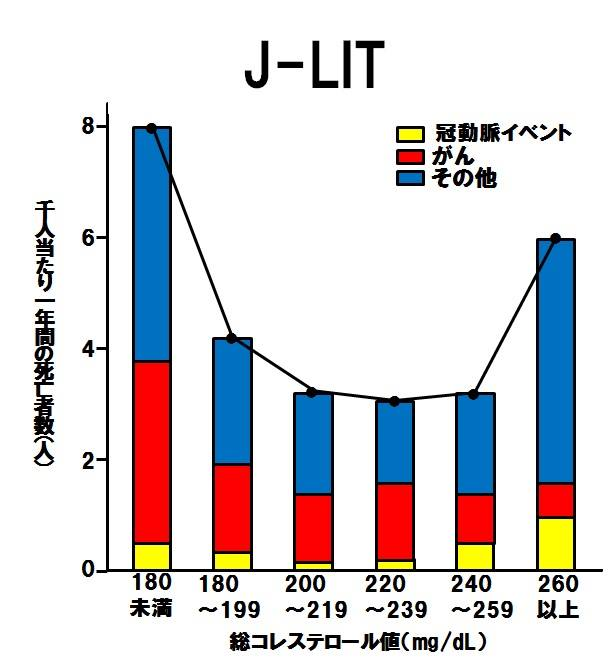

上のグラフはj-lit という大分以前に日本でおこなわれた臨床研究*1をめぐっておこなわれた論争(コレステロールはさげるべきか、下げなくてもいいか?)の中で示されていたもので、抗コレステロール薬を投与して経過観察をしていた患者さんに、どのような病気がでてきかたを示したものである。

これを見るとコレステロールが高いと全体の死亡率が高くなるが、がんで死ぬひとは少ないことがわかる。

一方、コレステロール値が低くてもやはり死亡率が高くなり、なかでも癌による死亡がとても多い。

問題は、コレステロール治療の主目的が冠動脈イヴェントを減らすことにあることである。

このデータからも、コレステロールが低くなると、明らかに冠動脈イヴェントは減っている。

しかし、総コレステロール(あるいは悪玉コレステロール)が低くなると今度は癌による死亡が増えてきている。

コレステロールが低くなるとなぜ癌がふえるのかについては現在のところまだ良くわかっていないらしい。

そもそもどっちが鶏でどっちが卵であるかも不明らしい。

コレステロールが低いことが癌をひきおこすのか、癌があるからコレステロールが下がるのか?

MRさんは「この薬は今までの薬に比べてダントツにコレステロール低下作用が強いです」とはいうが、「低下しすぎると、癌などに注意が必要です」という方向の話はしない。

昨今のコロナ・ワクチンの騒動でもわかるように欧米の製薬会社は巨大産業で、それが高血圧や脂質異常症の基準を決める学会重鎮のいる研究室にジャブジャブとお金をつぎ込んでいる。(実際、そういうお金がなければ、大学で研究を進めることは現在ではもう困難になっているらしい。)

新薬を開発するより既存の薬を使わなくてはならない人の数を増やすほうがはるかに製薬会社としては効率がいいわけで、それには疾病の基準を広げるのが一番である。

それに関係してか、昨今の新聞の紙面やテレビのコマーシャルには様々なサプリメントの広告があふれている。

これは製薬会社が打っている広告ではないのだろうが、健康を気にするひとが増えるほど、薬の需要は高くなるわけである。

きくところによると、MRさんの本当の役目は薬を売ることではなく、医者と仲良くなることなのだそうである。

仲良くなった医者が将来、〇〇大学の教授になれば、それで元がとれるのだそうで、大学に治験を頼むといった場合のルートが確保できるわけである。

わたくしは営業という行為については全くの素人であるが、個々の医者に対面で営業することの非効率ということがはっきりしてきて、もっと別の方向へと舵をきってきているのが現状ではないかと思っている。

要するに、製薬会社としては、薬を使わなくてはいけないひとの数を増やせばいい。

それには病気の定義を変えるのが一番手っ取り早い。

血圧の基準値を140/90から130/85に下げれば、高血圧の患者数はほとんど倍増する。

そして「血圧が高いのはそれほど高くなくても放置しないほうがいいですよ」といった方向のコマーシャルを打つ。

安達さんの稿では、ドラッカーの以下の言葉が引用されている。

実のところ、販売とマーケティングは逆である。同じ意味でないことはもちろん、補い合う部分さえない。

もちろんなんらかの販売は必要である。だがマーケティングの理想は、販売を不要にすることである。マーケティングが目指すものは、顧客を理解し、製品とサービスを顧客に合わせ、おのずから売れるようにすることである。

わたくしが見る医療の現状は、一見するとここの「製品とサービスを顧客に合わせ、おのずから売れるようにする」に合致している。

ドラッカーのいっていることは、精緻なマーケティングをおこなって顧客が求めているものを的確に把握できれば、営業活動などは不要である、ということだと思う。

顧客が求めてもいないものを無理に売ろうとするから営業活動が必要になる。

しかし、今医療の場でおこなわれていることは、「顧客が求めていることを宣伝によって作り上げる」という方向のように思う。

「製品とサービスを顧客に合わせる」のではなく、「顧客を製品にあわせる」という方向である。

例えば、テレビを売るのであれば、それは生きていく上で絶対には必要ではないものだから、どの位の需要があるかのマーケティングは必須である。

しかし、薬は生命にかかわることもあるのだから、話が難しくなる。

たとえばある薬があって、その投与を続けることで実際にどの程度の患者にメリットをもたらすかということについて調べてみる。

その結果、20人に一人は有効だが、残りの19人には後からみれば投与は必要がなかったという研究結果が出た場合、その投与は正当化されるかは常に議論が分かれるところである。

20人に一人でも効けばいいではないかという方向と、それではあまりに無駄が多いという方向である。

以下は、大分古い本であるが、川喜多愛郎氏の「近代医学の史的基盤」の最終ページから引用する。(岩波書店 1977年)

人にとっての病気は、場合によっては無条件に除かれねばならぬ災いではないとも考えられるし、さらに、人の生命のまことに重いことは言うまでもないけれど、それとても何にもまして貴いものではない。そうみなければ、しばしば人が病いをおしても没頭する事業なり天職なり(中略)の意味を了解することができないだろうし、さらにはまた、さまざまな状況において、生命を冒して当為に、あるいは信仰に殉ずる英雄的な人の行為は、無駄な所業でしかないだろう。

ちょっと大袈裟かなとも思うが、ここにかかれているような医療行為をすることへのためらいや畏れのような感情が医療の場から全く失われてしまうと、医療という営為はただの機械的にマニュアルに従っていくだけの作業になってしまうのではないかと思う。

今、医療の現場では製薬会社が大学医学部に多量の研究資金をつぎ込んで新薬を作るのを援助する一方で(それらの薬は時に法外に高価である)、自社の薬をつかうべき患者をも創造していくことで、その結果、以前なら自分を病気とも思わずに天寿を全うできた人に、自分は病人なのだというある種の不全感を持ったたままで死を迎えるようにさせるという負の側面を否応なく持ってしまって来ているように思う。

こういう問題はいくら議論しても結論がでることではない。

顧客がいりもしないテレビを売りつけられるというのは特に非難されることではないと思うが、医療の場は情報の非対称性がとても大きい。

その結果、患者さんが本来は飲む必要もない薬を飲まされていることもしばしばあるはずである。

それもまた肯定されるだろうか?

以上書いて来たことは医者の側からの見解であるので、製薬会社の方から見れば、あるいはMRさんからみれば、まったく違った見解がでてくるはずである。

そうであっても、MRさんにとっては受難の時代になってきているのは確かと思う。

大分前に読んだM・エンジェル「ビッグ・ファーマ 製薬会社の真実」(篠原出版新社 2005)という本がある。

今書いていることはそれに大きく洗脳されているところがあると思う。

著者のエンジェルさんはおそらく世界でもっとも権威がある医学雑誌であるNEJM(New England Journal of Medicine)の編集長を務めた方であるが、この本ではほとんど最初から最後まで巨大製薬産業を罵り続けている。

「教育を名目にしたマーケティングの偽装」「研究を名目にしたマーケティングの偽装」といった章もある。

今からほとんど20年以上前に書かれた本であるから、今は違うだろうと思われる方もあるだろうが、私見では変わっていないどころか更に悪くなっている。

今、学会発表をするとき。最初に《利益相反》はありませんということがかならず表明されていて、それがないと発表できない。

臨床研究の実施においてはいろいろなところから資金提供をうけることがあるが、この発表が資金提供者の有利になるように作為されたことはありません、といったことである。

こういう形式は確かに以前にはなかったが、できたのは形式だけで、実態は変わっていないか更に悪化しているだろうと思う。

「マーケティングの理想は、販売を不要にすることである。マーケティングが目指すものは、顧客を理解し、製品とサービスを顧客に合わせ、おのずから売れるようにすることである。」とドラッカーはいうのだが、何だか理想論のように思う。

ドラッカーが言っているのは、マーケティングの理想で実際ではないのだし、そもそもドラッカー自身が性善説の人なのだろうと思う。

「傍観者の時代」などを読んでも、氏は理想に殉じる人に暖かい目を注ぐひとである。

すくなくとも医療の現場においては、(製薬会社の)「マーケティングが目指すものは、患者を洗脳し、製品が患者に必要であると思わせることによって、おのずから製品を売れるようにすることである」という方向にすすんでいるのではないかと思う。もっと言えば、その洗脳対象には医者も含まれている。

大きな学会にいくと、必ずランチョン・セミナーというのがあり、昼の時間に最新の医学の話題についての講演が製薬会社主催であり、その分野の専門家が講演する。(おそらく多額の講演料が支払われる。)

一方、会場で講演をきいている先生方には無料でお弁当が配られる。

多くの講演を依頼される先生は同じテーマについても数種類の講演原稿を用意している。

内容はまったく同じなのだが、紹介する薬だけは講演を依頼された製薬会社のものに変えなければいけないからである。

医学部教授をふくめ一般に大学教授の給料は驚くほど安い。

そして本来の給与の何倍、あるいは何十倍を製薬会社から依頼された講演料や原稿料や顧問料などから得ている先生もいる。

これでは自由にものがいえるとは思えない。

わたくしの同期の医師が某私立大学の教授になったとき、「申し訳ありません。給与は安いです。その代わり、教授という肩書をあげますですかから、それを使って大いに稼いでください」といわれたそうである。

わたくしは肝臓の臨床に携わってきたが、最近開発されたC型肝炎ウイルスの薬は物凄くよく効いて物凄く高い。

一錠2万円前後で、それを一日3錠、2~3ケ月のむ。

それでほぼ100%肝炎ウイルスは消失する。(公費の援助があるので、患者さんの負担は軽微である)。

多分これでも安価なほうで、癌治療の方面ではもっともっと高価な薬が続々とでてきている。

ごく最近、認知症の治療薬が久しぶりに承認されるらしいことが報道されていた。

もし承認されると薬代は年600万ほどになるのだそうである。

薬剤名をみたら・・・マブとあった。(・・・mAb)のことで、モノクロナール(m)抗体(Ab)を指すのだが、この・・・マブという薬はほとんどがとんでもなく高い。

ノーベル賞受賞者である本庶佑氏らが開発した抗がん剤オブジーボは発売当初、それを一年使うと3500万円かかった。

現在では年1000万円程度に引き下げられているらしい。

もちろん、公的援助があるから、自己負担はそれよりずっと少ないが、残りは税金が負担しているわけである。

延命効果は1年前後ということである。

わたくしが臨床をはじめてからそろそろ50年、臨床の現場は急激に変化してきた。

MRさんというのは、古き良きのんびりした時代の医療の場において生まれたもので、段々と過去の遺物になりつつあるのだろうと思う。

今のオリンピック騒ぎをみても、すべてが金の時代である。

創薬に巨額のお金が必要とされるようになってきている現在においては、製薬会社としても、もはや牧歌的な販売活動など許されなくなってきているのだろうと思う。

新型コロナウイルスに対するワクチンがこれほどの短期間で開発されてきたということは実に驚異的なことである。

どれほどの資金が必要であったかもまた想像に難くない。

ワクチンの接種の普及にはもはやMRさんが関与する余地はない。それはすでに政治の問題になってきている。

現在MRさんがおかれている立ち位置を、それは何よりもよくあらわしているように思う。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

著者:jmiyaza

人生最大の体験が学園紛争に遭遇したことという団塊の世代の一員。

2001年刊の野口悠紀雄氏の「ホームページにオフィスを作る」にそそのかされてブログのようなものを始め、以後、細々と続いて今日にいたる。内容はその時々に自分が何を考えていたかの備忘が中心。

Photo by little plant on Unsplash

*1

Nakaya N, et al

Cohort study on the relationship between serum lipid concentrations and risk of rebrovascular disease under low-dose simvastatin in Japanese patients with hypercholesterolemia:sub-analysis of the Japan Lipid Intervention Trial (J-LIT). Circuration 2005;69:1016-1021