昭和の頃の話で恐縮だが、中学校の文化祭で「となりのトトロ」を鑑賞するイベントがあった時のことだ。

凶悪教師として知られる生徒指導のカネヤマが、メイが無事発見されるシーンで突然ボロボロと泣き始めてしまうというハプニングが起きたことがある。

ご存知のように「となりのトトロ」は、お化けのトトロと幼い姉妹の交流を描く、ノスタルジックで心温まる物語である。

感動するのはもちろん分かるのだが、しかしカネヤマの泣き方は尋常ではなかった。

若い世代には想像もつかないかも知れないが、昭和の生徒指導の教師といえば完全に治外法権のチンピラだ。

竹刀を振り回しながら生徒を威嚇するのが当たり前で、カネヤマもまた、

「お前ら、よく聞け。俺は合気道で黒帯なんやぞ」

「俺に技を使わせるなよ?道場から止められてるんや!」

と、生徒を脅し黙らせるのが常套手段だった。

そんな驚きの鬼の涙に、一人の生徒が恐る恐るカネヤマに質問する。

「・・・先生、なんで泣いてるんすか??」

「説明してもわからんやろ。お前らも大人になったらわかる」

「はぁ・・・。」

そんな風にごまかしながら、結局カネヤマは最後まで涙の理由を語らなかった。

あれから30年以上になるが、あのシーンでなぜカネヤマがあそこまで涙を流したのか今もよくわからない。

しかし別の意味でなぜカネヤマが泣いたのか、大人になって少しばかりわかったことがある。

それは何か。

「人って、なんで泣くんでしょうか」

話は変わるが私には若い頃、ナカタ君という3つ年下の後輩がいた。

アメリカ生まれで大学を卒業するまで現地で育ち、就職にあたって日本に移住したという経歴の持ち主だ。

そんなこともあり、「先輩・後輩」「上司・部下」という人間関係で日本ではどう振る舞うべきか、上手く理解できない。

異なる文化で育ったのでそれ自体になんら彼の落ち度はないが、困ったことはお客さんのところにつれていくとトラブルになってしまうことだった。

お客さんをお見送りしようとタクシーを呼び止めると、彼が一番に乗り込んで帰ろうとしたことなどは、まだかわいい方である。

また当時は、若手社員は早く出社しオフィスの掃除などをすることが許される文化も残っていた時代だが、そういった同調圧力も遠慮なく無視する。

さらに先輩の取引先に「御社のほうに問題があるんじゃないですか?」とディベートを仕掛け、カンカンに怒らせてしまったようなこともあった。

私はナカタのメンターというわけではなかったが、そんな彼を放っておけずなんとか組織になじませようと、ルールを説明する。

「お客さんをお見送りする時は、率先してタクシーを呼び止めろ。タクシーに乗り込むのも、まずお客さんだ」

「オフィスの掃除はやりたくなければやらなくてもいい。だがその分の仕事が増えている同期の仲間たちに配慮を示せ」

「先輩の取引先に意見をする必要はない。それはナカタの仕事ではない!」

しかし彼はそのたびに、反論をしてきた。

「あの時は、私が道路側に立っていなかっただけです!」

「オフィスの掃除を時間外にすることが間違っているんです。私が配慮を示すのではなく、会社が掃除を禁止にするべきです」

「相手が意見を求めてきたので答えたんです。私は間違っていません」

要するに「正しいことを言って何が悪いんですか?」というスタンスだ。

そのたびに私はナカタに対し

「正義を議論しているんじゃない。ナカタのルールは理解するがここのルールではない!」

というようなことをいい続けたが、彼は変わらなかった。

そして彼は目に見えて社内で浮いていき、どんどん元気がなくなっていってしまった。

そんなある日、ナカタは私のところにくると、「桃野さん、よろしければ今晩酒を付き合って頂けませんか?」と言ってきた。

快く応じ居酒屋に行くと、さっそく乾杯の生ビールと付き出しで喉を潤す。

しかしナカタは一口だけでジョッキを置くと、目に涙をためながら、力なくつぶやいた。

「いきなりすみません・・・。でも人って、なんで泣くんでしょうか」

もはや威勢のいい、正論を嘯くナカタの姿はそこにはなかった。

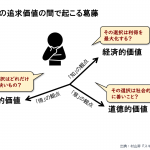

「どうだろうな。俺は人の感情ってものは、期待値との乖離だと思っている。期待値よりポジティブな結果であれば嬉しかったり感動したり。ネガティブであったら悲しかったり怒りだったりだ」

「・・・なるほど」

「そして泣くっていうのは不思議なもので、その全ての感情につきまとう。嬉しい、悲しいと全く逆の感情でも涙が出る」

「はい」

「恐らくだけど、感情の振れ幅がキャパオーバーした時に、人は泣くんじゃないかな。だから子どもは、大きな感情の振れ幅そのものがいつも未経験だから、すぐに泣くんだと思っている」

「勉強になります」

「で、お前はどの感情の振れ幅が、キャパオーバーしてるんだ?」

「……」

彼は少しずつ、本音を話し始めた。

自分のなにが悪いのかわからないのに、同僚も上司ですらも、自分を嫌っている。

職場に居場所がなく、正直会社に来るのが辛い。

私のどこが悪いのか、どこをどう改めたらいいのか。桃野さんの言う事なら信じられますからどうか教えて下さい。

彼は堰を切ったように、そんなことを話した。

(……どうするべきか)

私は彼を無理やり職場になじませようとしたが、実はそれこそが間違っていたのではないか。

どんな仕事でもそうだが、人そのものに有能も無能もない。仕事に適性があるか適性がないか、向いているか向いていないかだけである。

であれば彼に必要なことは組織への無理矢理の順応ではなく、彼の良さを生かせる新しい環境ではないのか。

そう考えると私はストレートに、ナカタに伝えた。

「もっと居心地の良い場所を探せ。それはウチではない」

「辞めろってことですか?」

「そうだ。ウチでは、お前の良さを潰さないとやっていけない。間違った選択を正すことは、逃げることでも恥ずかしいことでもない」

「……どうすればいいんですか」

「そうだな……。ナカタは多分、自分が帰国子女だから職場に馴染めないと勘違いしているかも知れないがそれは違うぞ。まずはそこからだ」

そう言うと私は彼に対し、上司や同僚が感じているであろう彼への不満を容赦なく叩きつけた。

「自分の正義を通すのは責任が取れる範囲でやれ!仕事をぶち壊して逃げるのはやめろ!」

「ディベートをしたいなら本質で議論しろ!その場しのぎの姑息な言い訳はするな!」

など、きっと今なら間違いなくパワハラで一発アウトなことも言ったと思う。

そして一通り説教を終えると、その上での彼の強さと武器を率直に伝えた。

「どんどん攻めてどんどん失敗しろ。リスクに鈍感なのはお前の強さだ。ただし結果から逃げるな」

「自分の意見を堂々と戦わせることができるのもお前の強さだ。改める必要はない。その上で間違いを素直に認める強さを持て」

もちろん彼が追い詰められ、自己防御の結果として取っていた態度という事情もあるのだろうが、今はそこに同情すべきではい。

助けを求めてきたのであれば、手段を選ばず何とかしてやる必要がある。

そのためには、彼の良さが何によって死んでいるのかを、無理矢理にでも客観視させなければならない。

彼はそんな私の言いたい放題を、反論すること無く素直に聞き続けた。

時に的外れなことも言ったと思うが、彼は「聞くこと」に真剣だった。ストレスから一時しのぎの逃げを打たず、「なにを言おうとしているのか」そのものに正面から向き合ってくれた。

そして深夜3時まで罵り倒すと、閉店だということで居酒屋を追い出されてしまうのだが、ふとナカタをみるとまた両目いっぱいに涙を溜めている。

「なんだ、今度はなにの感情がキャパオーバーしてるんだ?」

「うまく言葉にできません。ただ、なにかが吹っ切れました(笑)」

「そうか、じゃあまた明日な」

彼は本当に苦しんで悩み、そして最後に答えにたどり着き、「やりきった感」を感じていたのだろう。

そんな事がわかると、私もつい帰りのタクシーの中で、何かの感情がキャパオーバーして涙がこぼれた。

私が彼にしてやれることは、全部やりきった。

結局彼は程なくして、会社を去っていった。

そしてやりがいのある仕事を得て、今は大きな組織で責任あるポジションを務めていると、時々連絡を寄越してくれる。

あの時、ケツを蹴り飛ばしてでも追い出して、本当に良かった。

「もう自分にやれることはない」

話は冒頭の、トトロを見て号泣した鬼教師・カネヤマについてだ。

実はカネヤマは生徒たちにトトロを鑑賞させるため、相当な無理をしていたことを後になって知った。

「子どもたちに特定のアニメを奨励しても良いのか!」

「学校行事でマンガなどケシカラン!」

など、PTAや教職員の中で揉めに揉めていたそうだ。

ちなみに前年に観ることを強制された映画は、年老いた猟師がクマと格闘し打ち勝つという、よくわからないドキュメンタリーであった。

いかにも教育的な映画だったとは思うが、何も記憶に残っていない。

そこでカネヤマは、今年こそは生徒の心に残る、本当に価値がある映画をと、意気込んだのだろう。

そしてその意気込みは無茶ではあったものの結果を出し、上映中には多くの生徒がスクリーンに引き込まれ、涙を流す者までいた。

そんな生徒たちの反応を見てカネヤマは、「やれることをやり切った」満足感に感極まって、涙を流したのではないだろうか。

この感情は、上手く言語化できない。

例えば甲子園の決勝で敗れ号泣する高校球児たちの涙は、「悔しい」という感情だけではないだろう。

ボクシングの世界タイトルマッチでもそうだ。試合終了とともに相手選手と抱き合い流す涙は、「やり切った満足感」で感極まって流れてくる、言葉にできない感情のカタチである。

それに比べればスケールは落ちるが、お騒がせ社員ナカタの涙、そしてヤツをボコボコにして溢れてきた私の涙もまた、同じだろう。

上手く言語化できないが、「やれることはやり切った満足感」という感情のキャパが溢れた涙である。

思うに、ビジネスパーソンにはこの涙が本来、何よりも必要なものなのではないかと思っている。

結果はもちろん大事だが、結果に関わらず、「もう自分にやれることはない」という究極まで努力を尽くした上で、感極まって出てしまう涙だ。

そして仕事を通し、そんな達成感や感情を部下や社員に提供することも、企業のトップやリーダーの大きな役割の一つだと思っている。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【プロフィール】

桃野泰徳

大学卒業後、大和證券に勤務。中堅メーカーなどでCFOを歴任し独立。

先日、徹夜明けに朝日を見ながら缶ビールを飲んだのですが、人生で1~2を争う旨さでした。

やりきった感も程々にしないと、中毒になります。

twitter@momono_tinect

fecebook桃野泰徳

Photo by contri