資生堂は、クレ・ド・ポーボーテをイオンのECで販売開始した。

同ブランドは、化粧水が1万円以上という資生堂の中でも最上位ブランドの一つ。量販店ECで高級ブランドを販売することは、ブランド毀損に繋がると危惧する声が上がっている[i]。

何故、資生堂はこのような施策を選択したのか。

コロナ禍でイオンECに活路を見出す

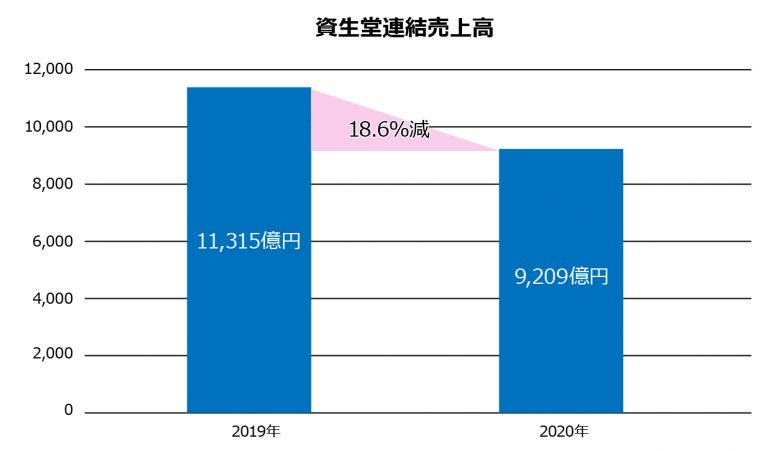

資生堂の売上高は、11,315億円(2019年連結)から、9,209億円(2020年連結)へと18.6%減[ii]。

コロナ感染症拡大によるインバウンドの減少、百貨店の営業自粛が影響したようだ。

百貨店の化粧品売り場は再開していても感染拡大防止の観点から、タッチアップ(美容部員が顧客の肌に触れ商品を施すこと)を自粛しているところは多い。

販売開始時から、化粧品専門店や百貨店での対面販売を主としていたクレ・ド・ポーボーテにとって、厳しい状況だ。

総務省統計局のデータによると、コロナの外出自粛により、2020年6月時点では、50.8%の世帯がネットショッピングを利用。

65歳以上の高齢世帯では、その割合が急増し、約3割の世帯が利用している。

ネットショッピングは幅広い客層に拡大しており、クレ・ド・ポーボーテは、売上回復のため、新たなチャネルとして、イオンECに活路を見出したのだろう。

化粧品専門店オーナーの反発

クレ・ド・ポーボーテは、イオンECでの販売以前、2019年秋頃、オンライン直販に取り組んでいた。

しかし、化粧品専門店オーナー達が猛反発、顧客が奪われるという危機感とブランド毀損に対する懸念が影響し、約1年で休止を発表した[iii]経緯がある。

オンライン直販は、自社が描くブランドの世界観を直接顧客にコミュニケーションすることが可能で、適切にブランドをコントロールしていれば、オンライン直販がブランド毀損を招くとは考え難い。

ランコム、ヘレナ・ルビンスタイン、ドゥ・ラ・メール、シャネルなど海外高級化粧品ブランドもオンライン直販を行っているが、ブランド毀損に繋がっているようには思えない。

反発する他の理由として考えられるのは、資生堂の設定するクレ・ド・ポーボーテの販売条件だ。

同ブランドを扱うためには、同社が設定する接客などの資格取得、研修への参加、売上目標への到達が条件[iv]となっている。

このような厳しい販売条件を守り続け、なおかつ店頭で丁寧に接客することがブランド価値を守ることだと信じてきた化粧品専門店オーナー達が、本社の施策に反発するのは当然のことだ。

こうしてみると、化粧品専門店オーナー達と本社ブランドチーム、両者の認識にずれが生まれてきているように見受けられる。

競合ポーラのリブランディング

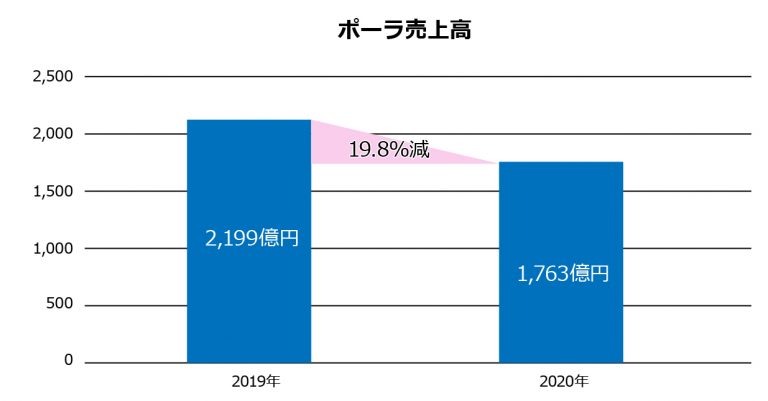

業績が厳しいのは、競合も同じ。ポーラの売上高は、2,199億円(2019年連結)から1,763憶円(2020年連結)の19.8%減[v]だ。

ポーラのB.Aは、化粧水で2万円を超える高級ブランドだ。

同社は、コロナ禍で先行き不透明かつ業績不振の中、リブランディングに踏み切った。コロナ以前からリブランディングを計画していたのかもしれないが、お披露目のイベントや百貨店でのカウンセリングなどができない状況下で行うことは、かなりのリスクである。

及川社長によると、コロナ禍にリブランディングを行うことには、反対意見もあったようだ。

B.Aのブランドチームを社長直下の組織にして、本社が常にポジティブなメッセージを発信し続け、今こそ必要な商品だからリブランディングが必要というコミュニケーションや新商品に関する研修を徹底的に行った。

特に気を配ったのが、委託販売契約を結び、個人事業主としてポーラの商品やエステをカウンセリングを通じて販売[vi]している、ビジネスパートナーに対するコミュニケーションだという。

個人事業主という立場から、本当に納得しないと実践してくれないからだ。

結果的に、10代から90代までのビジネスパートナー達が、オンラインでの接客に活路を見いだし、2020年7月の段階で、約900のショップでオンライン・カウンセリングやワークショップができるようになった[vii]。

2020年9月に販売したB.Aの化粧水、22,000円(税込)は、1カ月で約85,000個売り上げ[viii]、リブランディングしたB.Aシリーズ全体では、ベストコスメ257冠受賞[ix]した。

コロナ禍という厳しい状況でもトップから現場まで一気通貫で、ブランドをコントロールすることで成功した例と言えよう。

インターナル・ブランディングの徹底

インターナル・ブランディングとは、自社の理念・提供価値等を明確化し、社員およびステークホルダーに共有・浸透させる内部活動だ。

(参考)インターナル・ブランディングとは|MBA用語集 グロービス経営大学院

通常、新規ブランド立ち上げの際、ブランド理念、ロゴやタグラインを使用する際の規定を組み込んだブランドのルールブックを作り、関係者がそれを正しく理解し、ひとり一人が自律的に実践できるようになることを目的として行う。

インターナル・ブランディングを進めるうえで重要となるのが、メッセージの一貫性だ。ブランドの施策全てが、ブランドの理念や方向性と一致したものでなければならない。

時が経つにつれ、ブランドへの帰属意識が希薄になることや認識にずれが生じるのはよくあることだ。

大企業などで関係者が多いほど、意思統一や認識のずれを修正することは難しい。

筆者もかつてブランドの理念や方向性を関係者に伝える立場にあった。

定期的にコミュニケーションをとっていたが、部門の違う社員やビジネスパートナー、取引先と認識を共有し、ベクトルを一致させ、ブランドの目指す未来へと導く難しさを経験している。

クレ・ド・ポーボーテは発売開始から約20年という長い年月が経ち、関係者のベクトルがずれてきているのかもしれない。

さらにブランドの販売条件や店頭でのコミュニケーションの意味合い、オンライン直販の開始と休止、イオンECでの販売開始、といった施策に統一感がなく、メッセージの一貫性という点でみると、関係者に不安や迷いを生んでいるようだ。

これでは、ブランドの目指す未来にたどり着かない。

B.Aは、コロナや業績不振という、皆が不安に思う時期に行ったリブランディングが、ブランドの理念や方向性を再認識する機会となり、チームの求心力醸成に繋がったのではないだろうか。

資生堂のクレ・ド・ポーボーテは、どのような方向へ進むのだろうか。今後の動きに注目したい。

(執筆:山本 知子)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

(出典)

[i] 東洋経済オンライン 2021年7月28日

[ii] 資生堂IR資料

[iii]クレ・ド・ポーボーテニュース 2020年12月7日

[iv]東洋経済オンライン 2021年7月28日

[v] ポーラ・オルビスホールディングス IR

[vi]ポーラ社プレスリリース 2021年7月30日

[vii] 日経クロストレンド 2021年7月9日

[viii]ポーラ【商品情報】新B.A 売上速報

[ix] ポーラ社HP

【著者プロフィール】

日本で最も選ばれているビジネススクール、グロービス経営大学院(MBA)。

ヒト・モノ・カネをはじめ、テクノベートや経営・マネジメントなど、グロービスの現役・実務家教員がグロービス知見録に執筆したコンテンツを中心にお届けします。

Photo :MIKI Yoshihito