インターネットに「いいね」というシグナルが飛び交うようになって、どれぐらいの時が経っただろうか。

Facebookやtwitterが登場したのは00年代だが、日本で広く普及したのは10年代に入ってからだったように記憶している。以来、Instagramなどを含め、ほとんどの壮青年がこの手のコミュニケーションツールを利用するようになっている。

ところで、なぜ、私達は「いいね」をこんなに喜んで使うのだろう?

ちょっと心理学用語を知っている人なら、「承認欲求があるからだ!」と答えるかもしれない。

確かに。「いいね」がたくさん集まった時、私達は承認欲求が充たされる喜びを感じるし、それがコミュニケーションツールに投稿する際のモチベーションになっているのは事実だろう。

しかし、その承認欲求では「いいね」をつけてもらいたくて何かを投稿する時のモチベーション源にはなっていても、他人に「いいね」をつける時のモチベーション源としては弱いのではないだろうか。

「いいね」をつける時のモチベーション

では、他人に「いいね」をつける時、私達はどんなモチベーションを衝き動かされているのか。以下に、その主だったものを挙げてみる。

1.素直な驚きや知的満足

一番ストレートな動機はこれだろう。

すごく驚いた。

面白いものを見せてもらった。

知的に得るところがあった。

これらは、「いいね」をつけたくなる動機としてはわかりやすい。人間は、承認欲求のような人間関係に関する欲求だけを求めているわけではなく、好奇心や審美眼や知的満足を充たしてくれるものも求めている。そういったニーズに見合ったものに出会った時に、「いいね」をつけたくなるのは健全なことでもある。愛くるしい動物の動画や素晴らしいスナップショットに出会った時に「いいね」をつける時の動機とは、このようなものだろう。

2.自分にも「いいね」をつけてもらいたい=承認欲求に基づく「いいね」

だが、人間は驚いたり面白がっていたりしない時にも「いいね」をつけることもある。

他人に「いいね」をつけたら自分にも「いいね」をつけてもらえるかもしれない。もしかしたら自分のアカウントをフォローしてくれるかもしれない――そういった見返りを期待して「いいね」をつける人もいる。このような場合は、「いいね」をつける際も承認欲求に動機づけられているわけで、これもわかりやすいといえばわかりやすい。

3.みんなと「いいね」したい=所属欲求に基づく「いいね」

見落とされがちな、けれども実際に重要なのは、所属欲求に基づいた「いいね」である。

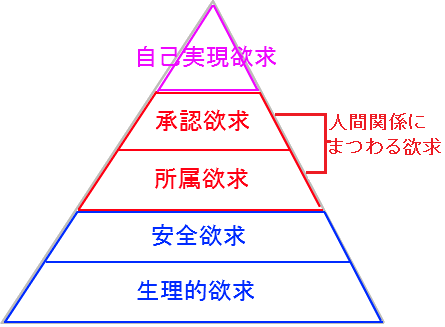

所属欲求とは、承認欲求と同じぐらい重要な人間関係にまつわる欲求だ。マズローの欲求段階説の、あの有名なピラミッドの図では、承認欲求と並んで真ん中に位置している。

みんなと一体感を感じていたい。

仲間意識を持ちたい。

何かに所属していたい。

こういった欲求は、承認欲求の“自分自身が”褒められたい・注目されたい性質とだいぶ異なっている。だが、サッカーチームやアイドルのファンクラブが暗に示しているように、人間は、自分自身が褒められたり注目されたりしなくても、他人との一体感や仲間意識や所属感覚が充たされるだけでも結構充足できるし、案外、社会はそういう充足感で成り立っていたりする。

「いいね」を付ける際にも、この所属欲求に動機づけられている場面は多々ある。

「友達が「いいね」をつけているから」「尊敬している人が「いいね」をつけているから」――そういった動機にもとづいて「いいね」をつける人は、そんなに珍しくない。

あるいは、誰かを非難する記事に「いいね」が集まっているのを見て、自分も一緒に非難に参加したい・不正者をみんなで懲らしめたい、といった動機にもとづいて「いいね」をつけたことがある人も多いはずだ。

人間は、自分一人では「いいね」をつける動機が足りない時にも、知人の誰かが「いいね」をつけていたり沢山の人が「いいね」をつけていたりすると、それらが後押しになって「いいね」ボタンに手を伸ばすものだ。

だから、私達が「いいね」をつけたがる背景として承認欲求だけを語るのは片手落ちで、所属欲求もまた「いいね」の循環を支え、今日のインターネットの景色をつくりあげていると考えるのが適当だろう。

承認欲求からではなく、所属欲求からネットを眺めてみよう

こんな具合に、「いいね」の背景にはいろいろな欲求が動機として介在していて、人間関係にまつわる欲求としては、承認欲求と所属欲求の両方が重要な役割を果たしている。

「いいね」という響きや、一部のブロガーや動画配信者の常軌を逸した行動のせいで、つい、私達は「いいね=承認欲求」と思い込んでしまいがちだ。しかし実際には、人間は承認欲求と所属欲求の両方にモチベートされて「いいね」をつけていて、それらが身近な者同士の毛づくろい的コミュニケーションや著名なアカウントの賑わいを成立させていたりする。

ネット発の口コミ大ヒットや大炎上のたぐいも、このふたつの欲求が絡み合って起こっていると考えたほうが色々と辻褄が合うだろう。個人主義や独り暮らしがすっかり一般的になったこの21世紀においても、案外、人間は群れたがりなのである。

人手不足 × 業務の属人化 × 非効率──生成AIとDXでどう解決する?

今回は、バックオフィスDXのプロ「TOKIUM」と、生成AIの実務活用支援に特化した「ワークワンダース」が共催。

“現場で本当に使える”AI活用と業務改革の要点を、実例ベースで徹底解説します。

営業・マーケ・経理まで、幅広い領域に役立つ60分。ぜひご参加ください!

こんな方におすすめ

・人材不足や業務効率に悩んでいる経営層・事業責任者

・生成AIやDXに関心はあるが、導入の進め方が分からない方

・属人化から脱却し、再現性のある業務構造を作りたい方

<2025年5月16日実施予定>

人手不足は怖くない。AIもDXも、生産性向上のカギは「ワークフローの整理」にあり

現場のAI・DX導入がうまくいかないのは、ワークフローの“ほつれ”が原因かもしれません。成功のカギを事例とともに解説します。【内容】

◯ 株式会社TOKIUMより(登壇者:取締役 松原亮 氏)

・AI活用が進まないバックオフィスの実態

・AIだけでは解決できない業務とは?

・AI活用の成否を分ける業務構造の見直し

・“人に任せる”から“AI×エージェントに任せる”時代へ

・生産性向上を実現した事例紹介

◯ ワークワンダース株式会社より(登壇者:代表取締役CEO 安達裕哉 氏)

・生成AI活用の実態

・「いま」AIの利用に対してどう向き合うか

・生成AIに可能な業務の種類と自動化の可能性

・導入における選択肢と、導入後のワークフロー像

登壇者紹介:

松原 亮 氏(株式会社TOKIUM 取締役)

東京大学経済学部卒業後、ドイツ証券に入社し投資銀行業務に従事。

2020年に株式会社TOKIUMに参画し、当時新規事業だった請求書受領クラウド「TOKIUMインボイス」の立ち上げを担当。

2021年にはビジネス本部長、2022年より取締役に就任し、経費精算・請求書処理といったバックオフィスDX領域を牽引。

業務効率化・ペーパーレス化の分野で多くの企業の課題解決に携わってきた実績を持つ。

安達 裕哉 氏(ワークワンダース株式会社 代表取締役CEO)

Deloitteで大手企業向けの業務改善コンサルティングに従事した後、監査法人トーマツにて中小企業向け支援部門を立ち上げ、

大阪・東京両支社で支社長を歴任。2013年にティネクト株式会社を設立し、ビジネスメディア「Books&Apps」を運営。

2023年には生成AIに特化した新会社「ワークワンダース株式会社」を設立。生成AI導入支援・生成AI活用研修・AIメディア制作などを展開。

著書『頭のいい人が話す前に考えていること』(ダイヤモンド社)は累計71万部を突破し、2023年・2024年と2年連続でビジネス書年間1位(トーハン/日販調べ)を記録。

日時:

2025/5/16(金) 15:00-16:00

参加費:無料 定員:50名

Zoomビデオ会議(ログイン不要)を介してストリーミング配信となります。

お申込み・詳細

こちらウェビナーお申込みページをご覧ください

(2025/5/8更新)

【プロフィール】

著者:熊代亨

精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。

通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)など。

twitter:@twit_shirokuma ブログ:『シロクマの屑籠』