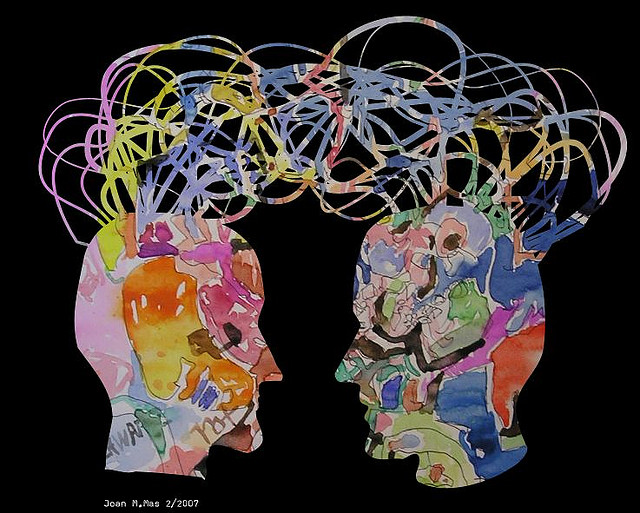

すこし前であるが、ある会社で行われた「コミュニケーション力向上研修」の内容が面白かった。研修会社を使ったわけではなく、自社で作成されたようだが、許可を頂いたので内容のさわりをご紹介したいと思う。

すこし前であるが、ある会社で行われた「コミュニケーション力向上研修」の内容が面白かった。研修会社を使ったわけではなく、自社で作成されたようだが、許可を頂いたので内容のさわりをご紹介したいと思う。

この研修の目的は、新人に手っ取り早く「社会人のコミュニケーション力」をつけてもらうことにあった。

では、「学生のコミュニケーション」と、「社会人のコミュニケーション」の本質的なちがいは、というと、それは次の3つに集約される。

- 上下関係が存在するコミュニケーション

- 受け手が支配するコミュニケーション

- 要求を含むコミュニケーション

まず1.について。学生同士のコミュニケーションは対等な関係であることが多い。だが、会社においては「上下関係」に基づくコミュニケーションが基本である。たとえば上司と自分、場合によっては顧客と自分などである。

次に2.について。学生同士のコミュニケーションは基本的に「発信者」が主であり、「受け手」は従である。つまり、「自分が言いたいことを言い合う、話が合えばコミュニケーションが成立。合わなければ友人にならなければ良い。」というコミュニケーションである。

しかし、会社においてはそうはいかない。「相手が誰であろうと、受け手に合わせるコミュニケーション」、すなわち受け手が支配するコミュニケーションの技術が必要とされる。

最後に3.について。学生同士のコミュニケーションは「相手に対する要求」を含まずともよい。要するに人間関係を円滑にしさえすればよいのである。

しかし社会人のコミュニケーションはそれだけでは足りない。それは「相手に何らかの行動を起こしてもらうこと」を暗黙的に含む。

・もっとやる気を出してほしい

・すぐに取り掛かってほしい

・状況を報告してほしい

そういった要求を常に含むのが、社会人のコミュニケーションである。

では、具体的にどのような技能により、「社会人のコミュニケーション」が構成されるのか。以下にご紹介する。

1.上下関係が存在するコミュニケーションに必要なこと

・礼儀

中国の思想家、孔子は「礼」を「相手へのおもいやりを形にしたもの」と定義した。思いやりは形にしなければ、相手にわからない。したがって、コミュニケーションの前提として相手への気遣いを形にした「礼」が必要である。

・情報提供

上司とのコミュニケーションをうまく図るには、「情報提供」という役割を負うことがもっとも効果的である。意思決定するのは上司の役割であるが、そのためにはあなたが持っている情報を効果的に伝える必要がある。

・寛容

組織の中でうまくやれるかどうかは、「上司にどれだけ寛容になれるか」にかかっていると言っても過言ではない。上司も人間的弱さを持っているし、間違いを犯すこともある。そういった上司を批判するのは簡単だが、批判はコミュニケーションを取りづらくする。反対に、それらを許す寛容さはコミュニケーションの要となる。

2.受け手が支配するコミュニケーションに必要なこと

・共通言語

会話は、相手が理解できる言葉を慎重に選択する必要がある。言葉の意味だけではなく、言葉が想起させるバックグラウンドも含めた、相手との共有度がコミュニケーションの質を決める。

特に報告書や提案書などの言葉は慎重に慎重を重ねて吟味すること。何気なく使った言葉が誤解を招いてはせっかくの良い内容も台無しである。一つの意味しか持たない言葉を使うなどの工夫をせよ。

・質問

受け手が欲している情報が何かを知らなければ、効果的なコミュニケーションは望むべくもない。相手は自分の聞きたいことしか聞こえないのである。だが、相手が欲している情報を正確に予想するのは非常に困難だ。

それゆえ、「どのような情報を欲しているか」を常に相手に確認しながらコミュニケーションをとらなくてはならない。「自分が発信する前に聴く」を合言葉とせよ。

・簡潔さ

言葉はできるだけ短く、簡潔に、明瞭にするべきだ。必要以上の情報が言葉の中に含まれていれば、相手はそのノイズを取り去るためにリソースを割かなければならない。

長い話が嫌われるのは学生も一緒であるが、社会人の場合、長い話はそもそも聞いてもらうことすらできない。ムダを削ぎ落とした表現を心がけよ。

3.要求を含むコミュニケーションに必要なこと

・感情の理解

要求に対する納得感は論理によって喚起されるものではなく、感情によって喚起されるもの、と理解する。あなたの言うことがいくら正しくても、相手の感情が拒否してしまえばそれでコミュニケーションは断絶する。

論理に重ねて、感情を訴えよ。そのために自分の気持を語れ。

「嬉しい」

「楽しい」

「期待している」

「信頼できる」

などの気持ちを示す表現を使い論理を強化せよ。

・価値観の重視

相手の価値観は、一緒に働いている人物であっても自分と異なると心得る。学生の頃とは、相手と共有するバックグラウンドがかなり異なることが普通であるからだ。

何に重きをおく人物なのか、何を重要視する人物なのかを理解し、自分の要求がそれに合致していることを示すこと。

・時間

要求を含むコミュニケーションは手軽に済ませるものではない。時には辛抱強く相手の行動の転換を待たなければならない時もある。インスタントな手法に頼らず、原則を守ってコミュニケーションをとること。

ティネクトは、新しいAIライティングサービス AUTOMEDIA(オートメディア) の

最新資料を公開しました。生成AIの進化と共に我々使いこなす側もその最適化のため大幅にアップデートしています。

AIが“書く”を担い、人が“考える”に集中できる——

コンテンツ制作の新しい形をご紹介します。

AIが“書く”を担う。

人が“考える”に集中できるライティングサービス

・筆者Facebookアカウント https://www.facebook.com/yuya.adachi.58 (スパムアカウント以外であれば、どなたでも友達承認いたします)

・農家の支援を始めました。農業にご興味あればぜひ!⇒【第一回】日本の農業の実態を知るため、高知県の農家の支援を始めます。

(Photo:Joan M. Mas)