時間があったので、北野武(ビートたけし)監督の、2010年の映画作品、「アウトレイジ」を見直した。

基本的には「ヤクザ映画」なので、最初から最後まで、ひたすら殺人、暴力、奸計、そして理不尽が飛び交う。

凄惨なシーンも多いので、好きな人は理由なく好き、嫌いな人は受け付けないだろう。

まあ、エンタテインメントの本質は「非日常」であるから、娯楽としては正しい。

しかし、今になって見直してみると、ちょっとした発見もあった。

北野武自身も、「拳銃を使った人間は幸せになれないようなシナリオにしている」と述べているそうだが、*1

この映画で生き残るのは「冷静で頭の切れるヤツ」だけ。

「感情的なヤツ」はさんざん利用された挙げ句、皆殺されてしまう。

身も蓋もない。

おそらく、この映画は

「感情的になったら、その時点で負け。」

というメッセージを強烈に発している。

それは、私が社会人になって最初に学んだ「最重要事項」の一つでもある。

*1(『週刊文春』2011年9月29日号「ビートたけし「暴力団との交際」すべて語った」http://shukan.bunshun.jp/articles/-/390)

冷静さを失うとは何事だ

約20年前、私が新人だった頃。

ある企業の「改善活動」を見に行ったことがある。

朝礼の際に、部長の前で一人ひとりが「今週の報告と、来週の目標」を発表していくだけの儀礼的なものだった。

しかし、役員の一人は、この活動に対して異常なまでのこだわりがあった。

しかも活動の中身ではなく、「発表するときの声」にだ。

例えば、中には、人前で発表することが苦手な、声の小さい人も当然いる。

そんな人に、役員は

「声が小さい!」

と、やり直しをさせるのだ。

見ていて気持ちの良いものではなかったが、私は外部の人間であるし、経営者がそれを許しているのだから、この「儀式」について止める理由もない。

そして当時、このようなことをしている会社は特に珍しくなかった。

*

ところがある日のこと。

役員の気に触った一人の新人が、皆の前で「こっぴどく怒られた」とき、それを見かねたリーダークラスの一人が、役員に対して「もういいでしょう!」と抗弁した。

場は凍りつき、ピリピリとした雰囲気だったが、その場は役員が謝罪して収まった。

そして、「事件」のあと。

リーダーとその役員の間で、社長が仲裁に入って話し合いが持たれた。

社長はリーダーの話に理解を示した。

そして、役員に「やりすぎである。本来の趣旨と違うはず」と反省を促した。

だが、社長はリーダーに対しても言った。

「冷静さを失うとは、何事だ。そのようなことではリーダーを任せられない」と。

それは事実だった。

あの事件の後、ほかの社員が件のリーダーを見る目が、すこし変わってしまったのだ。

しかも、残念ながら称賛ではない。

どちらかと言うと、冷ややかな目だ。

要するに、皆「あのリーダーは、(役員と同じ)キレる人だったんだ」と判断されてしまったのだ。

リーダーはおそらく、正義感からの行動をとったのだろう。

「弱い人」が叱られるのを見ていられなかったのだろう。

また、前から「朝礼」が無駄だと「まっとうに」思っていたのだろう。

でも「キレる人」には皆、近寄りたくない。

彼は冷静さを失ったことで、「味方」をなくしてしまったのだ。

なぜ「キレたら負け」のなのか

現代社会では、「キレる人」は、各所で排除されつつある。

実際、なんであれ、キレたら不利益を被るケースがほとんどだ。

例えそれが正義の怒りであっても。

これについては、シロクマ先生が、鋭い記事を書いている。

現代社会全般で、怒りのダイレクトな表出がタブーになりつつあるのは事実である。

会社でも、居酒屋でも、学校でも、家庭でも、今日では怒りのダイレクトな表出はあってはならないこととされている。

怒りにまかせて何かをすれば、怒りをこうむる側に烈しいストレスが加えられる点が注目され、ときにはトラウマの原因として語られることもある。

結果として「キレる人」は、「話し合いができない人」=「いざとなると脅してくる人」とみなされてしまう。

そうなったら、周囲の人は潮が引くようにいなくなる。

それが「キレたら負け」の本質だ。

ただ、これは特に新しい考え方ではない。

二千年前の帝政ローマの政治家であり、哲学者だったセネカ は、著書の中で「怒り」について、次のように言っている。

怒るのは、敬な心ではなく弱い心の証拠である。

高貴で尊いのは、親、子、友、国民のため、防護者として立ち現れることである。

義務そのものの導きの下、みずから欲し、判断し、予見した上であって、衝動や狂気に駆られてなどではない。

報復の熱望で怒りにまさる情念はない。まさにそれゆえ、怒りは報復の力にならない。

どんな欲望とも同様に、突発的で一片の正気もなく、事をあせって自分で自分の妨げになる。

特に本質をついているのは

「怒りは、問題解決に役に立たない」こと。

怒りは、敵に利用されやすく、衝動的、近視眼的で、思慮が浅く、真実から目を背けさせ、常に過剰だ。

上の「新人をかばった」リーダーは、役員に怒鳴り返しただけ。単純に「気持ちに任せて、やり返した」だけだ。

だから、なんの解決も提供できなかった。

目的を達成するためには、冷静でなければいけない

では我々はどう振る舞うべきだろうか。

セネカは歴史上の「ハルパゴス」という将を引き合いに出し、「冷静な対処」の重要性について言及している。

*

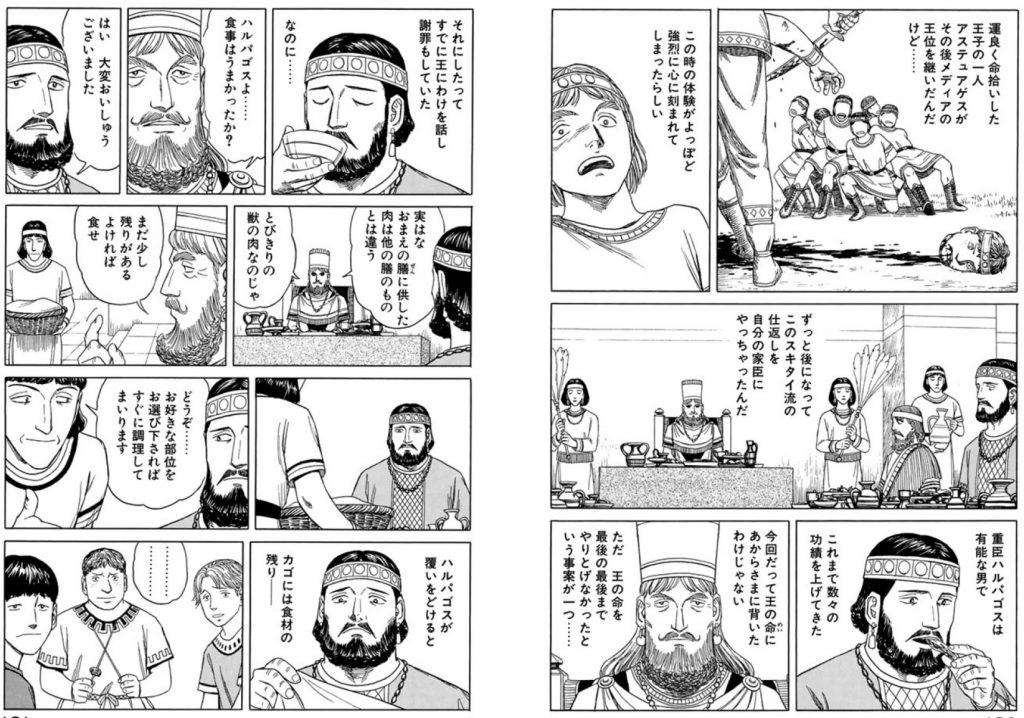

古代イラン、メディア王国の将、ハルパゴスはある時、王の命に背いた。

王はそれを許しはした。

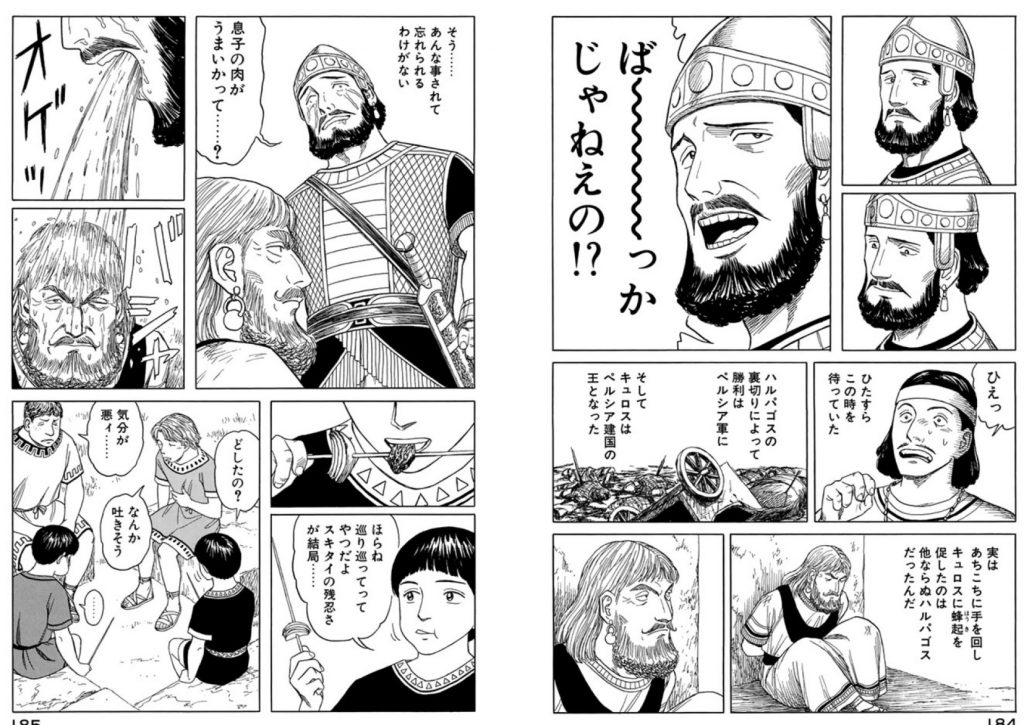

が、それを根に持った王は後日、ハルパゴスの13歳の息子を殺し、宴会で何食わぬ顔をし、ハルパゴスにその肉を食わせた。(恐ろしい話だ)

だが、ハルパゴスは「息子を食った」という事実を聞かされたときにも、眉一つ動かさずに、

「王様のおそばなら、いかような宴も喜ばしく存じます」と言ったのだった。

2千年前の人物からも、この対処は称賛されているわけだが、現代でも、このエピソードは漫画「ヒストリエ」でも語られており、ハルパゴスの凄まじい胆力を示す材料になっている。

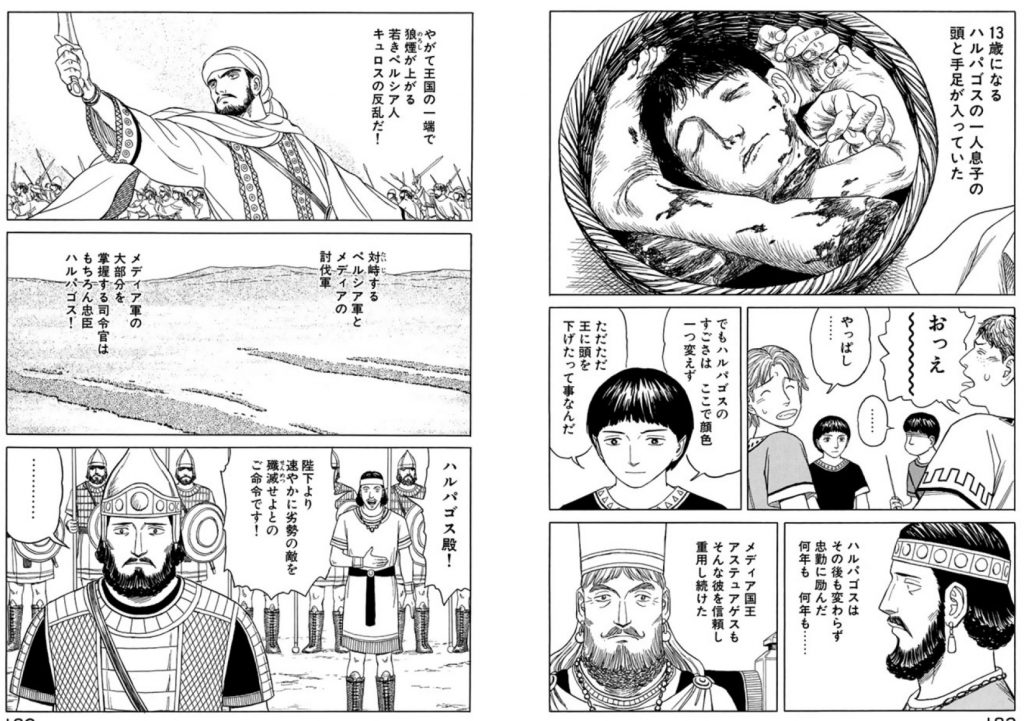

そして、ついにハルパゴスは、反乱によってメディア王をついには打ち倒す。

感情に任せて王に反抗すれば、王の思うツボであり、本懐は成し遂げられなかっただろう。

ハルパゴスは「大義のためには、キレてはいけない。機をうかがうべし」と知っていた。

「怒っているとき」は、あたまが悪くなる。

そしてもう一つ、「キレると頭脳のパフォーマンスが落ちる」という事実がある。

サセックス大学の心理学者、スチュアート・サザーランドは「怒りや恐怖など強い感情にとらわれると、愚かな行動に走りやすい」という。

ライオンと出会ったサルと同じで、ストレス下では複数の選択肢を比較検討する余裕はない。

衝動に駆られて行動するのみだ。同様に、怒りや恐怖など強い感情にとらわれると、私たちは愚かな行動に走りやすい。

ヒトとヒトとの対決が、微妙なニュアンスを伝える言葉のやりとりではなく、身体的な行動によって解決された時代には、そうした反応がより有効だったのだろう。

要するに「怒っているとき」は、あたまが悪くなる。

したがって激情にかられているときの判断は、まず、間違っていると考えたほうが良い。

上司から叱責されたとき。

同僚から無能だとみなされたとき。

大勢の前で恥をかかされたとき。

そういったとき、良い判断のできる人はほとんどいない。

高速道路などで執拗に「あおり運転」をし、死亡事故が起きたことが昨年話題になっていた。

webには信じがたいほど愚かな行動を取る人間の映像が流れているが、激情の最中では「後先考えることができない」ので、あのような事態になってしまう。

したがって「キレないためのスキル」はビジネスパーソンにとって、極めて重要である。

キレないためのスキルとは

では「キレないためのスキル」の中心は何か。

それは、行動経済学者のダニエル・カーネマンが言うところの「並列評価」だ。

より広い総合的な枠組みで考えるほうが、合理的な判断が下されやすい。そして並列評価は、明らかに単独評価より広い枠組みである。

「並列評価」とは、端的に言えば、「いくつかのシナリオを比較検討すること」である。

例えば目の前で新人が責められたのを見て、怒っている時に

「いま、役員に食って掛かったらどうなるか?」

を単独で考えた場合、感情が理性を上回り「役員に怒鳴り返す」という不利益な選択肢が合理的に見えてしまう。

ところが「並列評価」の場合は

「いま、役員に食って掛かったらどうなるか?」と同時に、

「叱られている新人を、別室に一時的に退避させる方法はないか?」や

「役員の注意を他にそらすことは可能か?」など、

複数のシナリオを比較検討することになる。

これはより合理的な判断に繋がりやすい。

思い起こせば、コンサルタントの先輩は、

「自分が良いと思ったことだけではなく、複数の案を検討せよ」

と口を酸っぱくしていっていた。

また、私が理不尽な扱いをけて腹を立てている時にも、

「代案をだせ」と彼は言っていた。

確かに、あれこれ代案やシナリオを検討しているうちに、怒りは静まる。

それは、「案」を検討するためというより、冷静になる時間をかせぐための「間をとれ」というアドバイスだったのかもしれない。

「あのとき、怒りに任せて行動しなくてよかったなあ」

と思うことは、キャリアの中でいくらでもある。

先輩のアドバイスは、誠に合理的だったのだ。

ティネクト(Books&Apps運営会社)提供オンラインラジオ第6回目のお知らせ。

<本音オンラインラジオ MASSYS’S BAR>

第6回 地方創生×事業再生

再生現場のリアルから見えた、“経営企画”の本質とは【ご視聴方法】

ティネクト本音オンラインラジオ会員登録ページよりご登録ください。ご登録後に視聴リンクをお送りいたします。

当日はzoomによる動画視聴もしくは音声のみでも楽しめる内容となっております。

【今回のトーク概要】

- 0. オープニング(5分)

自己紹介とテーマ提示:「地方創生 × 事業再生」=「実行できる経営企画」 - 1. 事業再生の現場から(20分)

保育事業再生のリアル/行政交渉/人材難/資金繰り/制度整備の具体例 - 2. 地方創生と事業再生(10分)

再生支援は地方創生の基礎。経営の“仕組み”の欠如が疲弊を生む - 3. 一般論としての「経営企画」とは(5分)

経営戦略・KPI設計・IRなど中小企業とのギャップを解説 - 4. 中小企業における経営企画の翻訳(10分)

「当たり前を実行可能な形に翻訳する」方法論 - 5. 経営企画の三原則(5分)

数字を見える化/仕組みで回す/翻訳して実行する - 6. まとめ(5分)

経営企画は中小企業の“未来をつくる技術”

【ゲスト】

鍵政 達也(かぎまさ たつや)氏

ExePro Partner代表 経営コンサルタント

兵庫県神戸市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。3児の父。

高校三年生まで「理系」として過ごすも、自身の理系としての将来に魅力を感じなくなり、好きだった数学で受験が可能な経済学部に進学。大学生活では飲食業のアルバイトで「商売」の面白さに気付き調理師免許を取得するまでのめり込む。

卒業後、株式会社船井総合研究所にて中小企業の経営コンサルティング業務(メインクライアントは飲食業、保育サービス業など)に従事。日本全国への出張や上海子会社でのプロジェクトマネジメントなど1年で休みが数日という日々を過ごす。

株式会社日本総合研究所(三井住友FG)に転職し、スタートアップ支援、新規事業開発支援、業務改革支援、ビジネスデューデリジェンスなどの中堅~大企業向けコンサルティング業務に従事。

その後、事業承継・再生案件において保育所運営会社の代表取締役に就任し、事業再生を行う。賞与未払いの倒産寸前の状況から4年で売上2倍・黒字化を達成。

現在は、再建企業の取締役として経営企画業務を担当する傍ら、経営コンサルタント×経営者の経験を活かして、経営の「見える化」と「やるべきごとの言語化」と実行の伴走支援を行うコンサルタントとして活動している。

【パーソナリティ】

倉増 京平(くらまし きょうへい)

ティネクト株式会社 取締役 / 株式会社ライフ&ワーク 代表取締役 / 一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事

顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。

コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年以降、生成AIをマーケティングの現場で実践的に活用する機会を増やし、AIとマーケティングの融合による新たな価値創造に挑戦している。

ご視聴登録は こちらのリンク からお願いします。

(2025/7/14更新)

【著者プロフィール】

◯Twitterアカウント

元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者(tinect.jp)/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。

◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(note.mu/yuyadachi)

◯安達裕哉Facebookアカウント (他社への寄稿も含めて、安達の記事をフォローできます)

◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をすべてフォローしたい方に)

◯ブログが本になりました。