父親が父性に目覚めるためには、子どもと一緒に過ごす時間がある程度必要だ

――母性がそうであるのと同じように。

母親が子どもに付きっきりの状態だと、もともと母性に恵まれた母親でさえストレスを募らせやすく、母親と子どもの心理的な距離の調整も難しくなる。

だから、父親が単なる“子種”ではなく養育上の父として役割を引き受けるのは好ましいはずで、昨今は“イクメン”という言葉もあるていど定着している。

「子育ては母親に責任がある」と断定されがちだった昭和時代よりはだいぶマシになったと言える。

父性に芽生えて学べることは大きい。母性もそうだろうが、自分自身の成長、自分自身の快楽だけにとらわれる心境から、自分より小さな者の成長、自分より未熟な者の笑顔にも、関心や喜びを見出せるようになる。

自分自身の成長しか眼中になかった世界が、そうではない者の成長も含めた世界へとすんなりに移行できるのは、子育てをはじめとする、年少者の世話全般のアドバンテージだと思う。また、自分自身の成長の限界に直面した際にも、アイデンティティの危機に陥るリスクを緩和してくれるだろう。

ただし、この父性への芽生えは、まだまだ「贅沢品」だと思う。

確かに、男性の育児休暇への意識は高まった。イクメンという言葉も普及した。しかし実際に子どもと長時間を過ごし続け、目覚めた父性を起動状態のままにしておくのは、なかなか容易ではない。

新生児を病院からそっと持ち帰った日の感動を、何か月も何年も維持するのは容易ではない。育児休暇には終わりが来る。子どもを育てるためにはカネを稼がなければならず、子どものため・家族のためにカネを稼ごうと真剣になれば、結局のところ、子どもと一緒に過ごす時間は短くなってしまう。

イクメンという言葉が流行っているとはいえ、父親全般が子どもと一緒に過ごす時間がどれぐらいかというと、まだまだ残念な状態が続いている。

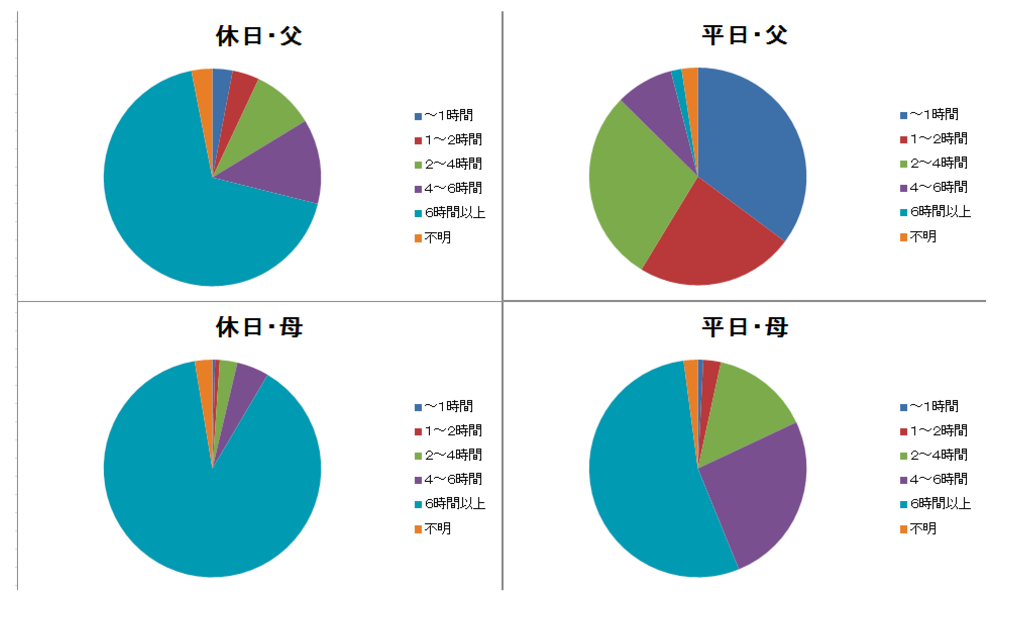

厚生労働省『 第5回21世紀出生児縦断調査結果』を読み取る限り、子どもが父親と過ごす時間、特に平日に過ごす時間は母親よりもずっと短い(グラフ参照)。

(引用:厚生労働省『21世紀出生児縦断調査』第5回調査の概要より作成。 )

父親と母親が子どもと過ごす時間を比較したグラフ。特に平日、父親が子どもと過ごす時間は圧倒的に短い。

このグラフを眺める人は、まず「母親に子育ての負担が集中している」ことを問題視するかもしれない。もちろん問題だ。だがそれだけではない。

父親が子育てをとおして何かを学び、子育てをとおして子どもに育てられる余地が乏しくなっている、という意味でもこのグラフは問題である。母親に比べて圧倒的に少ない接触時間で、父親は父性に芽生え、それを維持しなければならないのだ。

ちなみに同調査の特別報告では、休日に父親と過ごす時間の長い子どものほうが、「落ち着いて話を聞く」「ひとつのことに集中する」「がまんする」「感情を表現する」「集団で行動する」「約束を守る」等の項目で高得点の傾向がみられていた。

子どもとの接点は単なる父親の自己満足ではなく、子ども自身にもプラスの影響が期待できそうである。

—————–

しかし現実は厳しい。平日に家庭で子どもと関わりを持てる父親は少なく、休日ですら、諸々の事情で関わりきれない父親も多いだろう。

母と子が良好な関係を築くことが望ましいのと同様、父と子が良好な関係を築くことも望ましいはずだし、そのこと自体、母子関係にもプラスの材料を与えるはずなのだが、そのような関係をつくろうにも、今日の父親に与えられている時間的・体力的余力はあまりに少ない。

父親としての私は、そのことを“不公平”と感じる。世間には、子育てに費やす時間は少ないほど良いと思っている人もいるらしいが、私は正反対で、子育てに費やす時間がたくさん欲しいと思っている。

私には、父親として子育てにコミットすることは素晴らしい体験と感じられ、なまじっかな遊びよりも起伏や変化に富んでいるとも感じる。それこそ、カネを払ってでもその機会を手に入れたいぐらいのものだ。ジェンダー的な制約によって母親が子育てを押し付けられがちなのも問題だが、父親が子育てから遠ざけられがちなのも私は気に入らない。

父性に芽生えるためには、やはり、それなりの時間とコミットメントがあったほうが良い。

平日は子どもの眠る姿だけを見て、休日は疲れ果てて子どもに関わる余地が無いようでは、父親と子どもは家庭内で遠距離恋愛しているも同然だ。

もし、遠い昔の地域社会のように、父親が不在でも地域の年長者や地域社会システムが父親的存在として機能していれば、父性の不在の弊害はまだしも少なかったのかもしれないが、今日では、父親の不在は父性の不在に直結する。

かりに、母親が母性と父性を一人で兼ね備えるとしたら、それこそスーパーレディでなければならず、と同時に、親がスーパーレディだったらそれはそれで子どもにとって容易な状況ではないだろう。

核家族化が進んだ社会だからこそ、父性への目覚めは「贅沢品」であってはならず、もっともっと各家庭に普及していてもいいはずだが、そのような意識はいまだ浸透していない。そのことが残念でたまらない。

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

【プロフィール】

著者:熊代亨 ←名前をクリックすると記事一覧が見れます

精神科専門医。「診察室の内側の風景」

twitter:@twit_shirokuma

ブログ:『シロクマの屑籠』