仕事柄、「自己責任」を強調する組織によく遭遇した。そう言った組織のマネジャーは大抵、

「伸びる奴は他人のせいにしない」

「仕事は量をこなせば、質に転換する」

「考える前に動け」

といった教条的なことを呪文のように繰り返していたものだ。

しかし、ほとんどの場合そう言った組織の労働条件は極めて悪く、また「皆が頑張れば頑張るほど仕事が辛くなっていく」という負のスパイラルに落ち込んでいた。

私はそう言った会社の社員からいつも、

「私が頑張れないのが悪いんですよね」

「成果を出せていないので、とてもマネジャーに申し訳ないです」

「もっともっと頑張れば、別の世界が見えますよね」

といった話を聞いていた。

そして、私にとってはそれがいつも疑問だった。

——————–

努力すること、苦労することは紛れもなく大事なことである。

が、それは個人の内面的な話にとどめておいたほうが良い。むしろ、人に強要してはならないし、賞賛するにしても、個人として賞賛するに留めるべきだ。

逆に、組織が「苦労」や「一生懸命努力すること」を美化しているのであれば、それは「危険な組織」と言っても良いくらいである。

「1984年」などの著作で世界的有名な作家であり、ジャーナリストであるジョージ・オーウェルは「動物農場」という寓話小説を残している。

人間の農場主が動物たちの利益を搾取していることに気づいた「荘園牧場」の動物たちが、偶発的に起こった革命で人間を追い出し、「豚」の指導の下で「動物主義」に基づく「動物農場」をつくりあげる。

動物たちの仲間社会で安定を得た彼らであったが、不和や争いが絶えず、最後は理解できない混乱と恐怖に陥っていく。結果的に支配者が入れ替わっただけで、人間が支配していた時以上に抑圧的で過酷な農場となる。(動物農場:Wikipedia)

この小説は恐怖政治を批判した作品であるが、私が最も興味深いと感じたのは、組織の中で、自己責任で誠実な努力を行う人物が、逆に皆を苦しめる結果になっている点である。

登場人物の一人に「ボクサー」という馬がいる。

彼は、朝、他の連中より三十分早く起こしてもらうように、若いおんどりの誰かと打ち合わせをしておき、いつも、正規の仕事がまだ始まらないうちから、何かによらず一番困っている仕事に、進んで力を貸してやるのだった。

どんな難問題にぶつかった時でも、どんな障害に出くわした時でも、「わしがもっと働けばよいのだ!」というのが、彼の口癖だった。

これが美談に見えたら危険だ。

単純に言えば、彼がよく働くことで、独裁者のマネジメントの稚拙さがカバーされてしまい、組織の構成員はますます過酷な努力をしなければならない状況に追い込まれていくからだ。

これは、独裁的なマネジメントの存在する企業においてよく見られる。

そう言った企業ではサービスの質や、ビジネスモデルなどの組織の根源的な問題が放置され、「意欲」や「理念」というものを盾に、経営者が従業員を鞭打つのみ、というマネジメントに堕落しがちだ。

MITスローン経営大学院のピーター・M・センゲは著書「学習する組織」においてこの現象を「相殺フィードバック」と呼ぶ。

多くの企業が、自社製品が突然に市場での魅力を失い始めるとき、相殺フィードバックを経験する。企業はより積極的な売り込みを推し進める―それが今までいつもうまく言っていたやり方だ。宣伝費を増やし、価格を下げるのである。

こう言った方法によって、一時的には顧客が戻ってくるかもしれないが、同時に会社からお金が流れ出ていくので、会社はそれを補うために経費を切り詰め、サービスの質(例えば、納期の早さや検査の丁寧さ)が低下し始める。

長期的には、会社が熱心に売り込めば売り込むほど、より多くの顧客を失うことになるのだ。

私が見た現象は、サービスの質を改善せず、全員を「テレアポ」と「飛び込み」などの労働集約的な仕事に邁進させる、というやり方だったが、上と全く結果は同じであった。顧客は流出し、人材は会社を辞め、競合にシェアを奪われたのだ。

悪いのは「私」と決めつけてはいけない。悪いのは「経営者だ」と決めつけるのもダメだ。

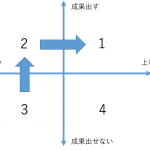

うまく行っていない本当の原因を徹底的に、客観的に直視し全体を俯瞰すること。つまり「頭を使え」ということである。

頭を使わない組織に堕ちた時、会社は崩壊を始める。

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)

・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント

・最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ

・ブログが本になりました。