出会い

それは小さな箱で、まるで魔法のようだった。

滅びゆくしかないみたいな言葉がしっくりくる小さな街の中学校、その片隅の少し薄暗い理科準備室にその魔法が存在した。

(Photo:Patrik Uytterhoeven)

いつ洗ったのだか定かではない理科教師の白衣は、もはや黒衣だとか茶衣と呼ぶ方がふさわしくて、じっとりとした白髪混じりの髪を掻き毟りながら、なんとか反応っていう鮮やかな色が出る反応を見せてくれた。

もうその反応の名称は忘れてしまったのだけど、試験管の中に揺らめく色鮮やかな薬品の色と、そこを通過した太陽の光が汚い実験台の上をキラキラと、カラフルな海、その水面のように照らしていたことを今でも覚えている。

「どうだ、魔法みたいだろ」

理科教師はそう言った。確かに不思議で綺麗だと思うけど、魔法とまでは思わなかった。

これは科学だ。断じて魔法ではない。薬品を混ぜる前から薄々は、綺麗な色が出るんだろうな、カラフルなんだろうな、と気づいていた部分があったからだ。

驚いて見せたりもしたが、さすがに「これは魔法だ!」と感嘆するまでではなかった。ただ理科教師はそういう反応を期待していそうではあった。

彼は熱心な教師だった。後で知ったことだが、公立の中学校レベルではほとんど理科の実験はできないという事情があった。予算がないのだ。そして必要がないのだ。

中学校における最終目標が高校入試とするならば理科実験は必要ない。ほとんど実験の実技試験があるような高校はないだろう。

入試問題になりそうな実験手順を座学で教え込むだけでいい。決められた最低限の実験だけが必要とされる。そこに科学への興味を引き出すようなギミックはほとんどない。ただ淡々と決められたことをこなすだけなのだ。

そんな中にあって彼は、興味のある生徒を集めて、形式所は「科学部」という形態でをとり、生徒たちに多くの実験を見せてくれた。

たぶん、彼の趣味もあったのだろうけど、それでも僕らは彼の意図通り、科学というものに興味を持っていった。ただ、彼のいう「魔法」とまでは思わなかった。科学は科学だ。

「こういった不思議な魔法のようなことが起こるのが科学です」

そう言いながら彼は実験台の上に少しこぼれた液体をサッと拭きとった。

なんてことはないその動作、僕は驚愕した。さっと拭きとった彼の行動、それが僕にとってはその光景が何よりの「魔法」だったのだ。

理科教師が台上を拭くのに用いたものは、ティッシュのような小箱に詰まった物体で箱には「キムワイプ」と書いてあった。

(Photo:Kouki Kuriyama)

白を主体とし、黄緑と緑のラインが勇ましい紙の箱にそれは収まっていた。外観は少し武骨なティッシュそのものだ。

ただ、ほぼ直方体で細長いティッシュのそれとは異なりキムワイプの箱はほぼ立方体だった。

理科教師はまるでティッシュを取り出すかのように軽やかな手つきで、スナップを効かせてキムワイプを取り出した。

あ、そんなもので拭いたらグジュグジュになってしまう。かなり心配した。結構な量の液体がこぼれているのにあんなもので拭けるわけがない。すぐに紙がぐっしょりして拭けないどころか紙から分離したカスが台に残ってしまう。そう思った。

でも、拭きとったあとの実験台には何も残っていなかった。液体も紙のカスも綺麗さっぱり存在しない。サッと撫でただけなのに、拭き残しの筋も紙のカスも生まれない。何なら教師の手に握られた紙にはどす黒い何かが付着していたので、台の汚れがとれて実験前より綺麗になっていたくらいだった。

「あの不思議なティッシュはなんだろう」

考えることはそればかりだった。キムワイプと呼ばれるあれはなんだろう。もう完全に白と緑で構成された小箱の虜で、これこそが魔法だと思ってしまったのだ。

ただ、不思議な色の液体を見せつけてやってすごく充実した「やってやった」という顔をしている理科教師に「その液体はいいからそのティッシュみたいなものなんなんだ」と言うことはさすがにできなかった。

こういった場面では彼の意図と自分の思い、その最大公約数的な落としどころに収めることが肝要なのである。

今は決して液体の色からはみ出してはいけない。絶対に関係ないキムワイプのことを話題に出してはいけない。その思いがあった。結果、悶々とした思いだけが残った。

それから卒業までなんとなく質問することもできず、しかも理科の実験でもあのキムワイプに出会うことはなった。

あれはあの日だけ特別に登場した極上のティッシュなのかもしれない、そう自分を納得させ、卒業の日を迎えた。

再会

それからしばらく経って、理系の進路を取り、工学系の学科で化学実験をしているとき、またあの不思議な子箱と再会することになった。

また会ったな、キムワイプ、という感慨が凄かったのを今でも覚えている。もしかしたら僕はこいつの真相が知りたくて進路を選んだんじゃないだろうか、そう思うほどだった。

このキムワイプ、アメリカの製紙大手キンバリー・クラーク社が製造する紙製のウエスで、日本では日本製紙クレシアがキンバリー・クラークと提携して製造している。

水に溶けず、強度も高く、拭きとり性が尋常じゃないレベルで高いので理系、とくに実験系の研究室ではほぼ100%のレベルで使用されている。

そこは、あの日の魔法が現実となった世界があった。まるで普通に、さも当たり前のようにキムワイプが用いられているのだ。

実験器具の拭き取りはもちろんのことだが、キッチンペーパーのように実験器具を置いておくシートとしても使われていた。

風邪の時に鼻を咬む用途にする剛の者までいた(基本的に強度が高く硬いので鼻の下が痛くなる)。こんなありとあらゆる場面に使える紙があっただろうか。お札の次に色々な場所で使えるのではないか、そう思った。

「魔法は現実となり、また魔法となる」

ただ、この文章で「キムワイプ便利だね、何でも拭き取れる」そんなことが言いたかったわけではない。

確かに、あの日見た魔法の紙に再会し、それが当たり前に使われる世界、まるで魔法が現実となった世界に感動した。ただ魔法が現実になったらもう魔法じゃないのか。実はそうではない。キムワイプの魔法はその後もずっと続いているのだ。

友情

社会に出て何年も経った。

ある仕事の関係で、車に乗って少し遠い場所に他社の知らない人を引き連れて謝罪に行く、という何とも気が重い仕事があった。

土下座までありうるという危機的状況もそうだったが、なにより良く知らない人と一緒に過ごさなければならないという事実が僕の心の一番柔らかい部分に圧力をかけていた。

駅まで迎えに行くと、これまた気難しそうな、絶対に皆で怖い話とかして盛り上がっているとこに加わってこなさそうな人が腕組みして憮然と立っていた。

絶対に友達になれない。そう思った。彼は不本意ながら謝りに行かなければという事実に不快感を持っているようで、ただでさえ気難しそうな人がさらに難しくなっている感じだった。

「今日はよろしくおねがいします」

「先方には2時で約束してありますんで」

車を走らせながら軽やかに挨拶し、そう話しかけるが、さすがといかなんというか、返事すらしやがらねえ。

重くて沈痛な空気、カーラジオから流れるaikoだけが妙にテンションが高かった。

「本当に謝る必要があるのか?」

信号待ちで停車すると不機嫌な果実はそう言い出した。

「あるんじゃないでしょうかね、僕も良くわからないですけど偉い人が言っているんで」

そう答えると

「じゃあ君だけがいけばいい。僕は理系出身なんでね、そういう政治的駆け引きは良くわからないんだよ」

彼はそう言った。

理経か文系かは関係ない。そう思ったけど言わないでおいた。

今はなんとか先方につくまでに彼と打ち解け、彼を納得させて謝罪をしなければならない。謝罪する意味とか、必要とかそういうものは関係ない。別に僕だってどうだっていい。ただそれをしなければならないから、そうしてくるだけだ。

彼と打ち解ける必要がある。それだけだ。随分と困ってしまった。

沈黙が流れる。まだaikoが凄いテンションで熱唱していた。

「君はどこの出身なんだね?」

彼がそう質問してくる。それに答えるが、話題が膨らむこともなく、またaikoだけがテトラポッドがどうとか言っていた。

とにかく会話を弾ませて打ち解けなければならない。今度は僕が話題を振らなければならない。そういえば理系出身って言ってたな、ならば、意を決して切り出した。

「理系出身ですか、なるほど、僕もなんですよ。じゃあ、キムワイプって知ってますか?」

特に深い考えがあるわけではなく、なんとなく思い付きキムワイプの話題を出した。どうせこれでも話は膨らまない。とても気が重い。僕は落胆した。

「おー! キムワイプ! 懐かしい」

彼は予想以上の食いつきをみせた。まるで懐かしい旧友の話でもするかのごとく満面の笑みをみせた。

「あれめちゃくちゃ万能なんだよな、メガネ拭くのに最高だし」

「そうですね。テーブル拭きに最高ですよ」

「あれで鼻を咬むバカいたよな。すぐに鼻の下真っ赤になるのに」

「慣れてくるとあれでもいけるんですよ」

「家に持って帰るやつとかいるんだよな。みんな持って帰るもんだから消費が早くてバレて怒られるの」

車内での会話は大いに盛り上がった。そして彼は遠い昔を懐かしむように望郷の眼差しのような表情を見せ、淡々ととっておきのキムワイプストーリーを語ってくれた。俺が学生の時の話なんだけど、と前置きしたうえで。

キムワイプの魔法

彼が所属した大学の研究室に博士課程に在籍するヌシのような人がいたそうだ。

博士課程とは大学を4年まで終えて大学院の修士課程に行き、そこが終わってさらに大学院に行くような課程のことだ。長く研究室に在籍するのでもちろん最年長だし、公園の池に棲み付くヌシみたいな存在になったりすることがある。

そのヌシの口癖は「上の課程に行けば行くほど就職が難しくなる、この国は狂っている」だったらしい。博士課程に行ったものの将来はどうなるか分からない。

いつも不安に思っていて国の悪口を言っていたそうだ。

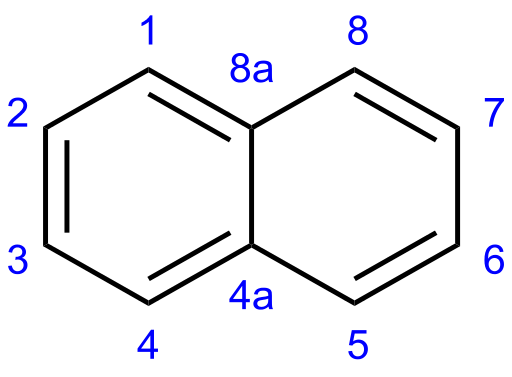

そんな彼が恋をした。研究室に新たに配属されてきた学部の女の子で、彼曰くナフタリンの構造式に似たかわいさがある女性だったらしい。

すでにこの時点で彼の頭はおかしくなっていたのかもしれない。

彼は苦悩した。できることなら彼女と結婚したい。そう思った。ただ、学位が取れるかも分からない、その後も就職できるかどうかも怪しい。

国は博士を増やせとの政策を進めてきたがその後のことは何も考えていないじゃないか、いたずらに博士ばかり増やしてどうするんだ、だから自分が結婚できないんだ、そうのたまったらしい。

果たして彼は決心した。彼女にプロポーズしようと。

よくよく聞くと、彼女とは実験器具の使い方を教えただけであまり会話をしたことがなかったなかったらしい。

それでも彼は決心した。その重大な決断に手下の修士学生や学部学生が嫌々ながら呼応した。

ヌシには逆らえないからだ。そして一大プロポーズ大作戦が開始したのである。

彼らの提案したサプライズプロポーズはいたって単純で、いつも彼女が使っているキムワイプに着目したものだったらしい。

そこに先輩がTA(ティーチングアシスタント:大学の講義の手伝いみたいなもの、時給が出る)で毎月稼ぐ数万円の三か月分をふんだんに投入した指輪を入れておくというものだった。

(Photo:Jeffrey Beall)

彼女がいつもの調子でキムワイプを使おうとしたらコロンと指輪が飛び出して、

「え、うそ」「将来は不安定だけど一緒に乗り越えていきましょう」「素敵」となる予定だったらしい。

いけそうなら「ナフタリンみたいな家庭を築きましょう」まで言うつもりだったらしい。昇華してなくなるわ。

彼女が使う実験台の上に置かれたキムワイプに指輪を仕込み彼女が来るのを待つ。先輩も手下たちも自分の持ち場で実験をしながら彼女の到来を待った。

ただ、悪いことにその日、彼女はなかなか実験を始めなかった。

自分のデスクでデータの整理をして、週末の報告会に向けた資料作成に没頭していたらしい。

ただ、彼女が使う機器がウォームアップ状態で放置されていたので、いつかは実験を始めるつもりらしく、今か今かとその時を待っていた。

そうしたら悪いことに別の実験室でトラブルが起こったり、急に教授に呼ばれてしまったり、みんなで学食に行ったりと、いつの間にかキムワイプに指輪があると知る人間が実験室からいなくなってしまった。

タイミングが悪いことに、そこに指輪のことを知らない別の学生がやってきた。

彼は自分が使っている薬品が切れてしまい、おまけに発注するのを忘れてしまい、自分の実験を進めることができなくて困っていたらしい。

仲良くしていた別の研究室の友達になんとか少し分けてもらえないか交渉したところ、キムワイプ2箱と交換でと物々交換を持ちかけられたようだ。

新品のキムワイプを2箱渡すのは少しもったいないと思い、ちょっと使いかけの奴を持っていこうと箱を手に取る。それはまさにあの指輪が仕込まれたキムワイプだった。

そこで大騒ぎになった。先輩が戻ってきたら指輪を入れたキムワイプの箱がない。後輩どもを総動員して研究室中のキムワイプの中を探したが見つからない。

「俺が〇○ちゃんにプロポーズするためのキムワイプが!」

セリフだけ聞くと何が何やらだが、それを聞いたその〇○ちゃんは泣いてしまったようだ。

そりゃそうだ。実験器具の使い方を教えてもらっただけなのにサプライズプロポーズされたらたまったもんじゃない。

結局、別の研究室に物々交換で渡ったと知り、急いでその研究室に行ったらその研究室からも誰かが持ちだしていて、さらに別の研究室の手に渡り、そこから共通の大型機械を使う部屋の準備室にまで流通したようだった。マジで貨幣か。円滑に流通しすぎ。

そこで比較的偉い定年間近の教授が若手に実験を教えようとキムワイプを取り出したら、コロンとは飛び出さず、何か中に異物があると気づき、取り出したら指輪がでてきた。おまけに針金で括りつけられたタグに「結婚してください」と書いてあったそうだ。むちゃくちゃ困惑したんだろうな、偉い教授の先生、5分くらい固まっていたらしい。

精密な、それこそ微量な金属を測定するような機器の洗浄などの場面でも使われることのあるキムワイプ、そこに指輪という金属の塊を忍ばせることはけっこう言語道断で教授の先生は激怒した。

さらに同じ研究室の女子に嫌がらせをしたということで、色々なことを含めて先輩はもちろん、協力した手下まで謝罪の旅だったらしい。

「いやあ、あの時は嫌だったなあ。先輩についていって謝罪するの」

あんた手下だったんかい。ただ、不機嫌な人はもう不機嫌じゃなく、遠い目をしていた。

「いつの時代も謝罪は嫌なものですよ。特に自分に非のない謝罪は」

僕はそう言った。

「まあ、それで誰かが助かるなら意味はあるかもしれないな。あの時だって先輩のためを思ってやったわけだし」

「悔しい気持ちもわだかまりも、きっとキムワイプが拭きとってくれますよ。なにせあれは万能ですから」

「そうだな」

こうして、僕たちを乗せた車は謝罪先へと到着した。

「さあ謝罪してこようか」

「いきましょう」

キムワイプとは魔法である。それはその不思議な紙が持つ特性や性能の話ではない。それは科学だ。理系、それも特に実験系の出身なら誰もがそれを知っている、そこにキムワイプの持つ魔法の本質がある。

コミュニケーションの本質

人とのコミュニケーションは本質的に恐怖の克服だ。知らない人とは未知の恐怖なのである。

ではそれを克服するのにはどうすればいいのか。そそれはもう両者間の最大公約数を探すことなのである。

ジャングルの奥地に行って、森を抜けると言葉の通じない部族がウホウホと言って焚火の周りを周っていたとしよう。きっと恐怖だ。食人族だったらどうしよう。そうでなくても外から来た人間を殺すかもしれない。

恐怖に震えているとそこに部族の長みたいなやつがやってきた。彼は奇妙な杖を振りかざして言った。

「サバの味噌煮定食」

何で知っているんだ? まさかこの人は日本に留学していたのでは? そうであったとしてもこの場面で出す単語か? そう思うはずだ。

少なくとも完全なる恐怖から少し話が通じる人、となるだろう。きっと部族の長もなぜ日本語をしているのかしらないが、通じたと安心するだろう。

これがコミュニケーションにおける最大公約数なのである。お互いに共通する話題を探し、そこから発展させていくことこそがコミュニケーションの基本であり、互いに安心感を得る行為なのである。

逆を言えば、初対面の人が「出身地はどこですか?」と訊ねてきたらかなりの確率で相手は最大公約数を探している。

それはつまり、こいつとっつきにくいやつ、と思われている可能性があるのだ。

とかく、理系出身者はコミュニケーションがとりにくい、などとステレオタイプな印象を持たれてしまいがちだが、だいたいキムワイプの話題を出しておけば間違いない。

知らない人から、ちょっと知っている人、くらいに歩み寄ってくれるはずだ。間違いなく言える。

「理系出身者にはキムワイプの話題をなげつけろ」

それだけで随分と違うのだ。

僕はあの中学の理科実験室、あの日のあの場所からずっとキムワイプという魔法にかかっている。それは多くの理系出身者も同等に同じ魔法にかかっているのである。それはどんな科学よりも不思議で安心する魔法なのである。

ティネクトは、新しいAIライティングサービス AUTOMEDIA(オートメディア) の

最新資料を公開しました。生成AIの進化と共に我々使いこなす側もその最適化のため大幅にアップデートしています。

AIが“書く”を担い、人が“考える”に集中できる——

コンテンツ制作の新しい形をご紹介します。

AIが“書く”を担う。

人が“考える”に集中できるライティングサービス

著者名:pato

テキストサイト管理人。WinMXで流行った「お礼は三行以上」という文化と稲村亜美さんが好きなオッサン。

Numeri/多目的トイレ

Twitter pato_numeri