「コンサル一年目が学ぶこと」という本について、知人から「本当にこういうことを習うの?」という質問をもらった。

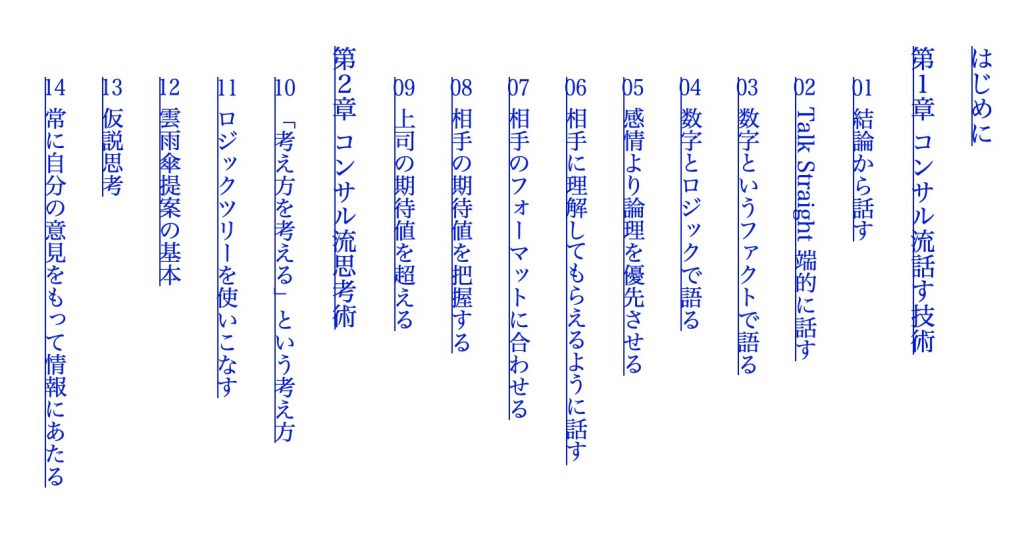

パッと読んだ限りでは、特に違和感はないし、目次を見ていただいても分かる通り、特に「コンサルタントだから習う技術」というわけでもない。

大体、どんな会社でも「やってますよね?」と言われたら、仕事ができる人なら「まあ、やってるよね」ということが並んでいる。

ただ読み進めていくと「コンサル会社ならでは」と言えそうな話もあった。

内容ではない。

コンサル会社のカルチャーの部分だ。

例えば「01結論から話す」において。

コンサルティング会社では、あらゆるものが、「結論から」のフォーマットに沿っていました。

そして、常にそれを意識するよう、すべてにおいて徹底されていました。

コンサルティングの報告書はもちろん、日常のメール、メモ書き、上司とのやりとり、すべて、結論から言うことが徹底されました。

この「徹底」というやつが肝心で、少なくとも私が在籍していたコンサルティング会社は、守るべき事項をガチで徹底してきた。

ここが、特有のカルチャーかも知れない。

新人だろうと、ベテランだろうと、年次に関係なく、この規範に沿えない人物は指摘をくらう。

しかも、極めて穏やかにではあるが、ドライに、かつ、しつこくしつこくしつこくしつこくしつこく言われる。

そして基本的に、そこに容赦はされない。

結論から話せないコンサルタントは、クライアント先にも出してもらえないし、コンサルタント失格の烙印がおされる。

「あいつ、話わかりにくいよな」という噂が立つ。

怒られない。けど、プロジェクトにアサインされず、干される。

だから、特に上司に対する社内コミュニケーションには、毎度、かなりの負荷がかかった。

毎度毎度、自分を値踏みされているような気分になるのだ。

例えば、私が入社一年目のとき、中島さん(仮名)という上司に相談したときは、こんな感じだった。

*****

「中島さん、17日にお客さんに提出する資料ですが、ちょっと悩んでまして……お時間いいですか?」

「いいよいいよ。(超にこやかに)」

「えーと、今T社が現状調査フェーズなのですが、戻ってきたのが文書調査票、課題管理票、プロセス分析表……」

「安達さん、結論から。(冷たく)」

「あ、も、申し訳ありません。えーと、課題管理表のサマリーを作っているのですが、「購買」に関する課題がとても多いんですよ。逆に「検査」に関する課題がすくなく……」

「安達さん、結論から。(まったくイラつく様子も見せず、冷たく)」

「す、すみません! 調査票に記入してもらった課題について、部署ごとに量と質にばらつきがあるのですが、このまま進めてよいかどうか迷っています。助けていただきたく。」

「OK。じゃ、資料を見せて。(超にこやかに)」

*****

結論から言わないと、話を聞いてすらもらえないのである。

「こんなかんたんなことができないんだ」と嗤う人もいるかも知れない。

だが、上司が超にこやかなのでかえって恐ろしい。

それが「毎日」「毎回」、相談されるたびに発生するのだ。

これは「結論から言えない人」にとっては、すさまじいストレスだろう。

もちろん、上司は「結論から言えるまで」本当に辛抱強く待ってくれるし、

怒ることも決してなかった。

が、毎度、上司に相談するだけでも覚悟が必要だった。

なお「結論から言う」カルチャーは、仕事にたいへん役に立つが、結構な訓練が必要だ。

いや、できる人は何の意識もせずにできてしまうのだが、できない人は何をどう説明しても、なかなかできない。

「ノウハウ」を聞いただけではダメなのだ。

だが、それを毎日、報告のたびにしつこくしつこく言われることで、二年目に入る頃にはそこそこ皆ができるようになる。

そうして、毎日の訓練、環境こそ「凡人」を「そこそこできる人」に鍛え上げるのだと、私は痛感した。

*

もう一つ例をあげよう。

「09上司の期待値を超える」と、「14常に自分の意見をもって情報にあたる」だ。

「14常に自分の意見をもって情報にあたる」には以下のようにあった。

情報量を増やしても、右から左に情報は抜けていき、頭に残らない、そして、せいぜい手に入れた他人の意見を鵜呑みにするだけなら、意味はありません。

考えるとは、端的に言って、自分の意見をもつということです。これも、コンサル一年目に学んだ大事なことです。

まあ、そうだよね、という感じだろう。

しかし、これが「カルチャー」となり、ガチ運用されるとどうなるか。

私が上の「中島さん」に話しかけた会話の続きだ。

*****

「す、すみません! 調査票に記入してもらった課題について、部署ごとに量と質にばらつきがあるのですが、このまま進めてよいかどうか迷っています。助けていただきたく。」

「OK。じゃ、資料を見せて。(超にこやかに)」

(中島さん、しばらく資料を見ている)

「安達さん、どうしてこうなったと思う?(真面目な顔で)」

「……えー、と。」

(中島さん、一言も発せず、じっと待っている。手元に紙を取り出してメモをとり始める。)

「せ、……説明が悪かったのかも知れないです。」

「そうだね。それもあるかもね。でも、この調査票への記入方法の説明って、全部署の代表メンバーに同じようにやったでしょ?(にこやかに)」

「は、はい……だとすると、代表の方が、うまく部署内に依頼できなかったのかもしれないです。」

「おー、それもあるね。他には?(うれしそうに)」

「課題が見えてない、とか」

「うんうん、課題が見えてない、ね。それもあるね。あとは?(もっと嬉しそうに)」

「……メンバーのやる気がない、とか……?もありますかね」

「おー、いいねいいね、それから?(身を乗り出してくる)」

「書いている人の能力が低い……というのもありますかね。」

「なるほどなるほど(ノリノリ)、で、安達さん、どれだと思う?これ、資料のここを見ると、何が正解か、一発でわかるよ。」

「ええええええ!(ど、どれだろう……)」

「考えて。理由もね。(マジな顔で)」

*****

上司は、ちょっと相談するだけでも、きちんとディスカッションの時間を取ってくれた。

だが、一度相談すれば、私自身が答えを発見できるようになるまで、簡単には離してもらえない。

ヒントはくれるが、答えは教えず「自分で考えろ」と言われる。

こうして、圧倒的な経験と力量の差を見せつけられるのだが、要するに、

「安達さんはどう思う?」「意見は?」「なぜだ?」「根拠は?」

をひたすら問われるカルチャーが、そこにはあった。

ただ、誤解をしていただきたくないのは、これらの質問は、上司が適当に「まあ、部下にも聞いとくか」とやっているのではないことだ。

彼は常に私に「価値ある回答」を求め、紳士的に、プロとしての自覚を促した。

また、私が良い回答をできたときは、「お、それは素晴らしい(満面の笑み)」と、資料に必ずそれを入れてくれた。

しかし、私が「判で押したような回答」をしようものなら、容赦なく

「……安達さん、そんなんで、お客さんが納得するかな?(にこやかに)」

と言われる。

要するに、常に知恵を試される状況が、そこにはあった。

しかも、これを「すべての上司」がやっているのだ。

そして、人事評価ではなく、会議や質問の場でのこうしたやりとりこそが「お前は使えるヤツなのか?」を判断される場だった。

もちろん、他にも

「感情への配慮の仕方」

「仮説⇛検証のサイクルの回し方」

「上司への意見の仕方」

「わかりやすい資料の作り方」

「文章の書き方」

など、お客さんのところですぐに使える技が、日常のコミュニケーションに組み込まれ、常に規範に照らし合わせて評価を受けるのだ。

*

こうしたカルチャーで仕事をするのが好きなら、コンサルティング会社は天国だ。

大いに知的好奇心は充足し、「ビジネス」という名前のゲームを楽しめることだろう。

だが、そうしたゲームが嫌いな人、仕事は最低限にとどめたい人、

「答えを教えてほしい」

「意見を聞かれるのは苦手」

「毎日値踏みされるのはイヤ」

という人は、コンサルティング会社は辞めておいたほうがいい。

そういう人にとっては、中島さんのような上司は、にこやかに、容赦なく、心を壊してくる「鬼」に見えるだろうから。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

◯Twitterアカウント▶安達裕哉

元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者(http://tinect.jp)/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。

◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(http://note.mu/yuyadachi)

◯安達裕哉Facebookアカウント (他社への寄稿も含めて、安達の記事をフォローできます)

◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をすべてフォローしたい方に)

◯ブログが本になりました。

Photo by Wonderlane