今までネットに書いたことがありませんでしたが、ある時期、私は仕事を辞めて子育てに専念していました。

そうなる前、私は私なりに子育てについてだいたいの算段をつけていたのですが、ハプニングがいくつも重なってしまいまして。

このままでは一家崩壊になってしまいそうだったので自分が子育ての主役を引き受けようと決意しました。

常勤の精神科医が仕事を抜けると迷惑になるとも思いましたが、状況が状況だけに職場は承諾してくださり、なんとか年度末まで勤めた後、私は子育て専業主夫になりました。

今日はその頃の話をします。

事前の計画

どうせ仕事をやめて子育て専業主夫を始めるなら、これを危機だと思うよりチャンスだと思わなければもったいない。

そのために何が必要なのか?

家族と相談しながらいろいろ考えました。

まずは軍資金。

先立つものとして1000万円を用意しました。

ミリタリー界隈では「戦争は補給で決まる」という決まり文句がありますが、「それなら子育てだって補給で決まるはず」。

お金のことを意識しなくて済むなら精神的余裕が保たれ、子育ての難易度も下がるはずなので、この軍資金を2~3年で使いきってしまおうと割り切りました。

次に復職への道筋。

退職前にいろいろ調べたのですが、とりあえず2~3年程度は色々なライセンスを維持できそうだと判明したので、復職は大丈夫だろうと判断しました。

それでも医療にノータッチでは勘が鈍ってしまうかもしれないので、GWなどに当直業務をお引き受けできるよう、各方面にお願いをしました。

常勤医が休みたい時期に3泊ほどお引き受けすれば、いろいろな医療業務を経験できますし、ちょっとしたお給金にもなります。

復帰を見越して近辺の病院事情について”雑談”ができたらいいなと期待していましたが、実際、”雑談”イベントも発生して復職の助けになりました。

それと精神科医ならではの恩恵。

精神医療の世界には、「女性カウンセラーや女性精神科医は、出産や子育てを経験すると大きく成長して職場に帰ってくる」という言い伝えがありました(今でもあるかもしれません)。

それなら男性の私も子育てに専念すれば、彼女たちに近い成長があるかもしれません。

そうでなくても、これはちょっとしたフィールドワークになるはずです。

もうひとりの母親として子育てに専念し、そのプロセスで子どもと自分自身がどう変化していくのかを体験すれば、発達心理学の専門書を読むのとは違った理解が得られるはず。

というか、専門書に書かれていることがどのぐらい自分たちに当てはまるのか、確認もできるでしょう。

子どもと自分がどのように変化したのかを毎月googleドキュメントに記録し、アーカイブ化することにもしました。

こうやって準備しているうちに、私は「これは、子育てであると同時に精神科医としてのキャリアアップだ」と思うようになっていきました。

実際、私の精神科医としての性質は子育ての前後で変わりましたし、諸学の理解も深まりました。

精神分析の専門書を読んでいて「この執筆者、子育てを自分では経験してないな……」とツッコミを入れたくなることも増えてしまいましたが。

専業主夫としての喜び、戸惑い

平成x年4月、そうして私の子育てが始まりました。

まず私は、職場に行かなくて済む! 通勤しなくて済む! サイコーだ! と思いました。

社会の生活リズムではなく、乳幼児の生活リズムに合わせていると、朝の9時まで寝ていたり午前2時に起きていたりすることがざらにありましたが、それは私の体質によく馴染むものでした。

社会のリズムと乳幼児の生活リズムを一致させずに済んだことで、かなり楽をさせてもらったのではないかと思います。

そうしたなかで生活のメトロノームになっていたのは、起床時に欠かさなかったラジオ体操と、朝か昼にだいたい見るNHKの連続テレビ小説でした。

連続テレビ小説なんて今まで見たこともなかったのですが、一日二回放送していて、全話をきちんと観てなくても楽しめるので優れたエンタメだと感じました。

しかも、NHKのニュースとセットで見ることだってできる!

乳幼児が親に合わせて行動するのでなく、親が乳幼児に合わせて行動する以上、ままならないこともたくさんありましたが、それでも子どもと一緒に長くいられることが嬉しくて仕方ありませんでした。

ミルクや離乳食、おむつ交換、寝かしつけ、洗濯、入浴、そういったものは子育ての苦労であると同時に、子どもとの意思疎通の精度を少しずつ高め、自分が子煩悩になっていくステップとしても重要だったように思います。

子どもがミルクを飲んでくれること。子どもが離乳食を無事に食べてくれること。子どもが無事に眠ってくれること。

当時はそれらが切実な問題で、毎日が問題解決の連続でした。

苦労する日もありましたが、どんな一日にも必ず終わりがあって、子どもはいつか寝てくれました。

そんな毎日を積み重ねるうちに子どもが言葉を話しはじめ、唐突に立ち上がり、歩き始め、そのたび喜んだものです。

そうした成長プロセスも含めて、子どもは親の関心を集めるようにうまくできているものだと感心しました。

こんな具合に、家庭ではだいたい上手くいっていたのですが、家庭の外では考えさせられることもありました。

私は乳幼児の生活リズムに合わせて暮らしていたので、さまざまな時間に子連れでスーパーや公園に出かけていましたが、自分が変な目で見られていないかと結構気になりました。

“社会人男性にふさわしくない時間に街をうろつく男性を、世間はあまり良い風に眺めていないのではないか?”

さきほど書いたように、私は職場に行かずに済むことを(意識のうえでは)喜んでいました。

でも本当は社会人男性としての規範意識に縛られていたらしく、はじめの数か月は他人の目を気にしてしまっていました。

子連れの時に自分が変わった風にみられている気がしていたのは、私の自意識の問題なのか、本当に変わった風に見られていたのか、今になってもよくわかりません。

それと公園デビュー。

嫁さんが一緒の時は構わないのですが、私と子どもだけの時には、ご近所のママさんとコミュニケーションする際に引っかかりがあるというか、ちょっと蚊帳の外に置かれている感じがありました。

それでかえって助かった部分もあったとは思うのですが、どうあれ「ママさんたちと上手にコミュニケーションできていない」という印象は最後までなくなりませんでした。

こうした引っかかりは、2021年に子育てする父親なら感じないものなんでしょうか?

私が思うに、それほど変わっていないように思えます。

というのも、父親が保育園児や小学生の遊び相手をしているのはよく見かけても、乳幼児を連れて単独で街を歩く父親を見ることは、今でも少ないからです。

そうしたなか、ときには暖かい言葉をかけてくださる方、手助けしてくださる方もいらっしゃいました。

私が男性だから助けてもらえた部分、大目に見てもらえた部分もあったかもしれません。

反面、世の中には子どもを連れていても良い場所と(暗黙の了解として)子どもを連れていると苦い顔をされる場所があるのですね。

子どもがいてはいけない場所としては、たとえば明確に大人限定の場所だけでなく、ある時間・ある路線・ある場所といった条件次第では、公共交通機関も含めて、子どもが敬遠される状況があることを私は肌で感じました。

本来、公共交通機関を乳幼児と利用してはいけない道理はありませんし、もちろん乗車拒否などはされません。

しかし乗車拒否はされなくても歓迎されない視線を浴びることはあり得るわけです。

物理的なスペースの制約があって子どもが敬遠される状況ならまだわかるのですが、それだけでは説明のつかない状況も存在し、社会には、子連れを敬遠したい成人が一定の割合で存在していると考えざるを得ません。

そういう子連れを敬遠したい成人からみれば、きっと私たちは迷惑な存在だったのでしょう。

こうしたことは子育てをする前から知識として知っていましたが、百聞は一見に如かず、忘れられない体験となりました。

街のどこが”子ども歓迎地帯”でどこが”子ども敬遠地帯”か前もって知っておけば、子育ての不快指数はかなり変わるのでしょう。

みんなが子育てしている新興住宅地なら、こうした問題は意識しなくても済んだのかもしれません。

それでもママには勝てなかった

そんな感じで色々とありましたが、1年目を迎える頃には私もだいぶ専業主夫っぽくなり、離乳食の準備や入浴は私の得意分野になりました。

夜泣きが大変な時期でしたが、子どもが寝てくれない日には抱っこしたりおんぶしたりして夜の街を徘徊しました。

不思議なことに、玄関を出ると子どもはとりあえず泣き止んでくれて、寝付いてくれるまで静かなものでした。

個人的にはこの頃が一番しんどい時期でしたが、とにかく夜空を頻繁に眺めて、星がきれいだったことを今でも思い出します。

離乳食もだんだん大人の食事に近づいてきて、離乳食づくりと大人の食事の楽しみが両立する余地が生まれてきました。

子どもらは白身の魚が気に入ってくれて、昆布だしをきかせた鯛やフグが定番になりました。

フグというと高級素材に聞こえるかもしれませんが、近所のスーパーには小さめのフグが手ごろな価格で売られていて、離乳食の材料として重宝しました。

こうして専業主夫モードも軌道に乗り、自信もついてきたのですが、それでも越えられない壁を自覚するようにもなりました。

越えられない壁とは、”ママ”のことです。

はじめに触れたように、我が家は嫁さんに子育てを任せきれない状況になったため、私も主夫になろうと決断しました。

だからといって嫁さんが子育てに関わってこなかったわけではありません。

嫁さんを子育ての予備戦力、いわば切り札として温存しながら、なるべく私ができることをやる体制でやっていたので、嫁さんも母親として子どもと接点を持っていました。

で、子どもと嫁さんのコミュニケーションを見ていると、やっぱり効き目が違うんです。

子どもをあやす・なだめる・安心させるといった情緒的な結びつきの機能では、母親である嫁さんと自分との間にはっきりとした性能差があって、どうやっても追いつけませんでした。

少なくとも我が家に関する限り、母親と子どもはシンクロ率90%といえるほど情緒的に繋がっていて、父親である私は、せいぜいシンクロ率45%ほどなのでした。

これだけ子育てに専念し、母親としての役割を実践したつもりでも”ママ”の壁が越えられなかったのは、なんらか、生得的な違いがあったのではないかと私は考えています。

その生得的な違いが私と嫁さんの個人差なのか、産んだ母とそうではない父との生物学的な差なのかわかりませんが、どうあれ私は”ママ”には勝てませんでした。

もちろん”ママ”に勝てないからといって、私が役に立たなかったわけなく、この決断で得られたもの・救われたものもたくさんあったので文句を言う筋合いはありません。

なによりこの決断で私は嫁さんと家庭を守りきったのだと今でも思っています。

お金と時間と労力を費やしてペイするだけの値打ちはありました。

幼児期の心理発達は教科書どおりだったか

こうやって子育てをしている間、私は子どもの成長や自分自身の心境の変化をgoogleドキュメントに記録し続け、精神医学や発達心理学や進化生物学の書籍と見比べ続けてきました。

その方面のオーソリティたちが語る子どもの心理発達が実際そのとおりなのか、確かめてみたかったからです。

たとえば子どもの心理発達については、エリック・エリクソンという心理学者が『幼児期と社会』という古典的な本のなかで”発達段階説”といわれるモデルを書いていて、今日でも色々なところで引用されています。

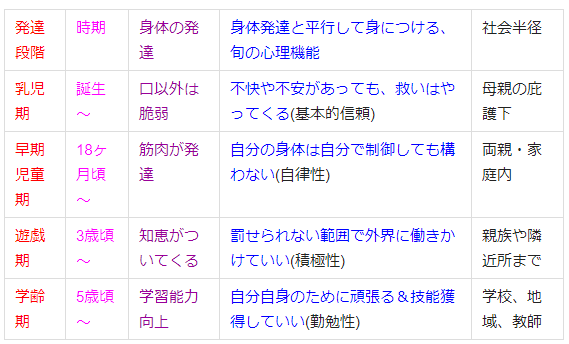

私はこの『幼児期と社会』とその解説書を読み、たとえば以下の表のような発達段階説のアンチョコを暗記したりもしていたのですが、実際に子育てをしてみると、アンチョコを暗記するような読み方の問題点がよくわかりました。

※上記は、『カプラン精神医学』『幼児期と社会』『エリクソンの人生(上)』を筆者が抜粋・合成・一般向けに簡略化したものです。

たとえばこの表には、「乳児期に身に付ける旬の心理機能は【基本的信頼】」とあり、「早期児童期に、身に付ける旬の心理機能は【自律性】」とあります。

乳児期の赤ちゃんは口以外の筋肉が弱く、視覚なども発達していないので、身体的にも心理的にも母親への依存度が高く、とうてい自律性など望むべくもありません。特に乳児期のはじめはそうだと言えます。

ところが実際に育ててみると、生後1年も経たないうちに自律性の芽生えみたいなものがみられるのですね。

アンチョコを馬鹿正直になぞらえるなら、赤ちゃんが身体を自律制御するようになってくるのは筋肉が発達してくる生後1歳以降となりますが、実際にはそれ以前にも、モノを掴む手の動きや口の動きなどを介して自律運動の予行練習が始まっていることを私は知りました。

「遊戯期に身に付ける旬の心理機能とされる【積極性】」についてもそうですね。

3歳になって罰せられない範囲の働きかけが唐突に始まるわけではありません。

たとえば1歳児だった時のうちの子どもは、イタズラをして親に注意された時にニヤリと笑い、イタズラを続けるかどうか見定めていました。

この「【積極性】」の発達段階は、いわゆるエディプスコンプレックスともかかわりのある時期なのですが、その前哨戦はかなり早くから始まっていると感じました。

こんな具合に、エリクソンの発達段階説は階段状に発達課題が降ってくるものではなく、なし崩し的に始まる(そして次の時期に移ったとしても案外終わらない)ものだと私は知りました。

その後、『幼児期と社会』を再読してみると、エリクソン自身はちゃんとそのことには触れていて、ああ、アンチョコをなぞるだけの勉強では駄目なのだと思い知りました。

また、進化生物学に書かれている子どもの発達についても気付きがありました。

たとえば生後10か月ぐらいの段階では、子どもはボール遊びを楽しむことはあっても、ボールの移動に目のフォーカスをあわせることができません。

目の動きも首の動きもボールについていかないのです。

ところが人の顔には迅速かつ正確にフォーカス集中が行われて、これに失敗することはありません。

親が素早く移動しても、ちゃんと目の動きや首の動きがついてくるのです。

生後10か月の子どもがボールの移動に目のフォーカスを合わせられたとしても、生存確率はたいして変わらなかったことでしょう。

けれども生後10か月の子どもが人の顔をしっかり見つめて正確にフォーカス集中できるかどうかは、その子の世話されやすさに、ひいては生存確率にも直結したはずです。

こうしたことを実地で確かめられるので、人間の心理発達や進化生物学に関心のある人は、子どもを育てながら観察記録を作ったり、簡単な実験を繰り返したりするとすごく良いと思います。

教科書や書籍に書いてある内容が、より詳しく理解できるようになるでしょう。

少なくとも私は、人間のつくりの巧みさと心理発達の面白さについてこの期間に色々なことを学びました。

子育ての経験が男性にも開かれていて欲しい

現代社会において、子育てはドメスティックな労働・雑用のたぐいとして軽視され続けてきました。

しかし子育てを経験してみて思うに、子育てから学べること・獲得できることは小さくありません。

本当はその社会的意義も大きいはずです。

現代では多くの人が(女性も含めて)子育てを忌むべきもの・できれば避けたいものとみなしていますが、私はもったいないことだと思います。

あえて主語を大きくしてみますが、経済的・政治的理由によって子育てが軽視され、しなくて済ませるに越したことはないとみんなが思い込んでいる現状は、本当は人類にとって大きな損失ではないでしょうか。

そして「女性に子育てが押し付けられている」といういつもの問題だけでなく、「男性から子育てが遠ざけられている」というあまり論じられない問題にもっと目を向けていただきたい、とも私は思います。

「女性に子育てが押し付けられている」ことと「男性が子育てから遠ざけられている」ことは、本当は表裏一体の問題です。

ところが世間では前者ばかりが問題視され、後者はそれほど問題視されていません。

もちろん男性も全員が子育てを経験すべきだ、などと言いたいわけではありません。

でも、いざ一人の男性が子育ての主役を担いたいと思っても、そう簡単にはできないのは、もうちょっと何とかならないものでしょうか。

子育ての経験が男性に開かれる社会がいつになったら実現するのか、私にはわかりません。

でも、掲げるべき理想は、「女性が子育てしなくて構わない社会」や「男性が子育てを分担する社会」ではなく、「子育てを経験したい男性がちゃんとそれを経験できる社会」であって欲しいものです。

その理想に近づくためにも、男性が子育てを経験して良かった話がもっと発信されて、もっと読まれたほうがいいと思うので私はこの文章を書きました。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【プロフィール】

著者:熊代亨

精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。

通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)『「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?』『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』(イースト・プレス)など。

twitter:@twit_shirokuma

ブログ:『シロクマの屑籠』

Photo by César Abner Martínez Aguilar on Unsplash