今の世の中は、「言語化する能力」が高い人が、有利に事を運べる。

とくに知的な仕事では、自分の思考を、他者に理解させ、そして動かす力が、とても重要だ。

要求を伝えること

アイデアを交換すること

組織や人のつながりを作ること

これらすべてにおいて「言語化能力」は、重要であり、「賢さ」の要件の一つであることは間違いない。

実際、かつて私が所属していたコンサルティング会社の組織長は、言語化能力の応用の一つである、「ネーミング」に非常にこだわっていた。

仕事のできる人が「ネーミング」に信じられない程こだわる理由。

人は、名前のないものについて、深く考えることはできない。逆に名前を生み出すことで、新しい概念についても考察できる。

だから、できる人はまず考察の対象の「定義」を考える。

そしてその定義に名前をつける。ネーミングは、思考の出発点だ。

時に、一つの様式の名前を決めるために、延々と数時間を費やすこともあった。

だが、ネーミングの仕事はいつも非常につらいものだった。

なにせ、「適切な言葉」が出てくるまで、ひたすら言葉を考え続ける、終わりの見えない作業だったからだ。

例えば、「中小企業向けのコンサルティング」のコンセプトに名前を付けたい、と言う話があった。

中小企業は大企業に比べてリソースが少ない。

だから、通常のコンサルティングの手続きである、綿密に調査をし、レポートを作って提案し、承認をとってチームを編成し、計画を立てて実行する……

という、コンサルティングの定石が、使えないのだ。

もっと早く、もっと簡単に、効果が出せるコンサルティングが必要とされていた。

そこで、組織の長は次のようにキャッチフレーズを作った。

「かんたん実行、ばつぐん効果、らくらく継続 の シンプルしかけの導入」

これを見て、「かっこ悪いー」「あほくさ」と、吹き出す方もいるだろう。

私も最初は、そう思った。

だが、驚いたことに、これは非常に優れた「言語化」であり、中小企業の経営陣にはこのフレーズが大いに歓迎された。

なにせ、理解にほとんど労力を使わなくてよい上に、リズム感もよかったからだ。

仮にこれが

「短期間での導入、高い費用対効果、低コスト運用 の 中小企業向けコンサルティング」

といった、「よく使われる言葉」だけであったら、これほどのインパクトはなく、かつ説明も簡単ではなかっただろう。

こうした話は、どんな仕事においても同様にみることができる。

*

ところが。

言語化は、仕事の超重要プロセスであるにもかかわらず、それを苦手とする人も少なくない。

特に「お偉いさん」や「できない人」の中には、「自分はイメージをなんとなく語るだけで、相手が勝手に言語化してくれる」という認識を持っている人を結構見かける。

要するに、手抜きだ。

ちなみに、すぐに電話かけてくる人は

「要求を整理して、言語化する」

という、仕事の超重要プロセスを

こちらに丸投げしてくる人物なので

他によほどのメリットがない限り、付き合う必要がない人です

「電話対応料」を

別にとってもいいくらい。たぶん、他の部分でも色々とヤバいことが多い。

— 安達裕哉(Books&Apps) (@Books_Apps) August 3, 2021

こうした人は、そもそも「言語化する」という大きなコストを、周囲の人々に支払わせていることに気づいてすらいないことが多い。

繰り返すが、「言語化」は非常に高いコストがかかる。

それに気づかないことで、周囲との摩擦が絶えない人もいる。

大変、残念なことである。

例えば、かつて、私の周りにも、言語化がとても苦手な部下がいた。

例えば、提案書のたたき台を任せたときのこと。

こんなやり取りがあった。

「すいません、質問があります。」

「どうぞ。」

「自分が所属している部門のことばかり考えている、と言うのが問題にしたいのですが、いい表現はないですかね。」

「どんな表現を考えたの?見せてもらえる?」

「すいません、何も思いつかなくて……」

「何も?本当に?」

「えー……。」

「他の人にやらせようとするんじゃなくて、まずは何でもいいから案を出さないと、嫌がられるよ。」

彼は結局その後、5、6個ほどの案を出してきた。

だが、本来であれば「人に聞く」前に、自分で案を出すべきだっただろう。

「なぜ案を出さずに持ってきたのか」と後で聞いたが、「気づかなかったです」と彼は言った。

これは一種の知的怠惰であり、私が所属していた会社では、許される態度ではなかった。

だが、彼が「言語化が苦手だ」と思っていることは、仕事ぶりからよくわかった。

*

では、彼のようなケースは、いったいどうすればよいのだろうか。

考え方としては「言語化」は、「あいさつ」とよく似ている。

「こうすればできるよ」というノウハウが役に立つこともあるが、本質的には「習慣」に依存する力だからだ。

例えば、朝、同じマンションの住人と顔を合わせたとき、知らない人であっても「おはようございます」と言ったほうがよいことは、誰でも知っている。

しかし、実際に「おはようございます。」と言える人はそう多くない。

実践できるのは、普段からそれを習慣にしている人だけだ。

言語化も同様だ。

つまり「言語化は、習慣と実践の産物である」と認識した人のみが、身に着けることができる力である。

すなわち「言語化しなければならない」と感じたことに対して

・書き出すこと

・辞書を引くこと

・寝かせて推敲すること

・人に見せて意見をもらうこと

という、極めて単純な行為を、繰り返し実践した人だけが、身につけられる。

したがって、私は会社の方針にしたがい、部下の彼に

「まず自分で言語化を試みよ」

という負荷をかけた。

そうしないと、彼はいつまでたっても、自分の要望や案を「言語化」する作業を、外部に頼るようになるからだ。

それは「生み出す側」ではなく、「消費する側」の態度であり、仕事の態度ではない。

*

もちろん、案を出してきた彼に対しては、

「~と言うことですよね?」と上司が対話で言語を引き出してあげることもせねばならない。

人に見せて意見をもらうことはとても重要なプロセスで、語彙も増える。

しかし、トレーニングと言うのは、本質的には受け身ではダメだ。

知的労働をする会社であれば、少なくとも「まず自分で言語化を試みる」という、カルチャーを作る必要があるのだ。

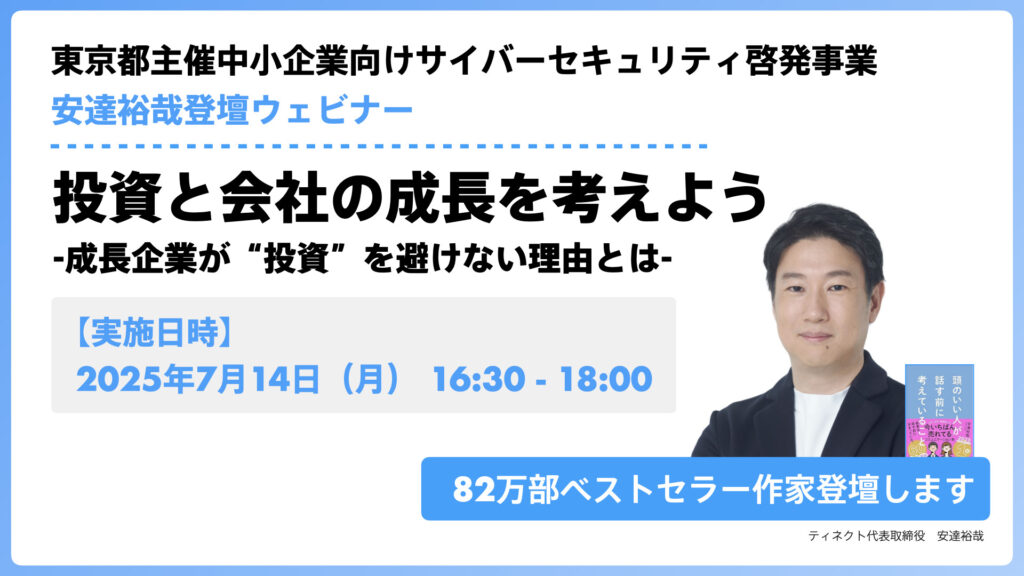

【安達が東京都主催のイベントに登壇します】

ティネクト代表・安達裕哉が、“成長企業がなぜ投資を避けないのか”をテーマに東京都中小企業サイバーセキュリティ啓発事業のイベントに登壇します。借金=仕入れという視点、そしてセキュリティやDXを“利益を生む投資”とする考え方が学べます。

ティネクト代表の安達裕哉が東京都中小企業サイバーセキュリティ啓発事業のイベントに登壇します。

ティネクトでは現在、生成AIやマーケティング事業に力を入れていますが、今回はその事業への「投資」という観点でお話しします。

経営に関わる全ての方にお役に立つ内容となっておりますでの、ぜひご参加ください。東京都主催ですが、ウェビナー形式ですので全国どこからでもご参加できます。

<2025年7月14日実施予定>

投資と会社の成長を考えよう|成長企業が“投資”を避けない理由とは

借金はコストではなく、未来への仕入れ—— 「直接利益を生まない」とされがちな分野にも、真の成長要素が潜んでいます。【セミナー内容】

1. 投資しなければ成長できない

・借金(金利)は無意味なコストではなく、仕入れである

2. 無借金経営は安全ではなく危険 機会損失と同義

・商売の基本は、「見返りのある経営資源に投資」すること

・1%の金利でお金を仕入れ、5%の利益を上げるのが成長戦略の基本

・金利を無意味なコストと考えるのは「直接利益を生まない」と誤解されているため

・同様の理由で、DXやサイバーセキュリティは後回しにされる

3. サイバーセキュリティは「利益を生む投資」である

・直接利益を生まないと誤解されがちだが、売上に貢献する要素は多数(例:広告、ブランディング)

・大企業・行政との取引には「セキュリティ対策」が必須

・リスク管理の観点からも、「保険」よりも遥かにコストパフォーマンスが良い

・経営者のマインドセットとして、投資=成長のための手段

・サイバーセキュリティ対策は攻守ともに利益を生む手段と考えよう

【登壇者紹介】

安達 裕哉(あだち・ゆうや)

ティネクト株式会社 代表取締役/ワークワンダース株式会社 代表取締役CEO

Deloitteにてコンサルティング業務に従事後、監査法人トーマツの中小企業向けコンサル部門立ち上げに参画。大阪・東京支社長を経て、2013年にティネクト株式会社を設立。

ビジネスメディア「Books&Apps」運営。2023年には生成AIコンサルティングの「ワークワンダース株式会社」も設立。

著書『頭のいい人が話す前に考えていること』(ダイヤモンド社)は累計82万部突破。2023年・2024年と2年連続で“日本一売れたビジネス書”に(トーハン/日販調べ)。

日時:

2025/7/14(月) 16:30-18:00

参加費:無料

Zoomビデオ会議(ログイン不要)を介してストリーミング配信となります。

お申込み・詳細

お申し込みはこちら東京都令和7年度中小企業サイバーセキュリティ啓発事業「経営者向け特別セミナー兼事業説明会フォーム」よりお申込みください

(2025/6/2更新)

【著者プロフィール】

安達裕哉

元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。

◯Twitter:安達裕哉

◯Facebook:安達裕哉

◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(webライターとメディア運営者の実践的教科書)