「スピーチコンテストで賞金や補助金を獲得し、開発資金を稼ぎました」

そう語ったのは、今、日本でもっとも注目を集めているであろうベンチャー企業経営者の一人、徳島泰だ。

インスタリム(株)の創業社長であり、日本とフィリピンを拠点に格安・高性能な義足の製造・販売を手掛ける会社である。

その安さのため発展途上国の貧困層にまでリーチし、社会復帰を可能にし、本人と家族に「生きる希望」を取り戻す事業を展開している。

これほどにスケールの大きな会社であれば、相当な資本金や人・ノウハウを集め満を持して設立されたのだろう。

そんな先入観から、医療系大企業の子会社か、もしくは十分な資産を持つ経営者が始めた事業なのかと質問したのだが、その答えが冒頭のものだった。

「お金は全くありませんでした。起業当初、家賃3万5千円のアパートの一室で研究・開発を続けたほどです」

魅力的な笑顔で創業当時を振り返る徳島がなぜ、こんな壮大な事業を展開できたのか。

そしてなぜ、義足を選んだのか。

そこには、まるで“ドラクエの主人公”のようなワクワクする冒険があった。

私たちが知らない「人生の格差」

話は変わるが、「平均寿命」と聞くとどのようなことを思い浮かべるだろうか。

多くの人が日本人の平均寿命の長さを思い、日本の衛生状況の良さや医療体制の充実ぶりに改めて思いを馳せると思う。

そしてそれは、もちろん間違ってはいない。

しかしこのようなランキングには、大きな情報の欠落がある。

それは、「上位ではない国の平均寿命はどうなっているのか?」という視点だ。

多くの場合ニュースなどでは長寿ばかりを伝え、短命の国について併せて伝えることは少ない。

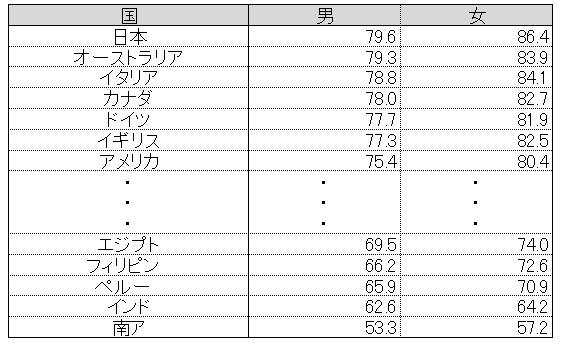

厚生労働省「平均寿命の国際比較」、外務省「フィリピン基礎データ」を参考に筆者作成

そしてご覧のように、先進国とされる国の多くは平均寿命に大きな差が無い一方で、中進国とされる国以下を見ると、明らかに平均寿命が短くなっていく。

この数字は衝撃的であり、生まれてくる国によって実に25年もの開きがあるのは、究極の格差といってよいだろう。

長寿国と短命国とを比較すると、これは人種など先天的な要素ではなく、経済格差に由来しているであろうことは明白だ。

そして経済格差がもたらす、国民の栄養状態に依るところが大きい。

しかしここで一つ、興味深いデータがある。

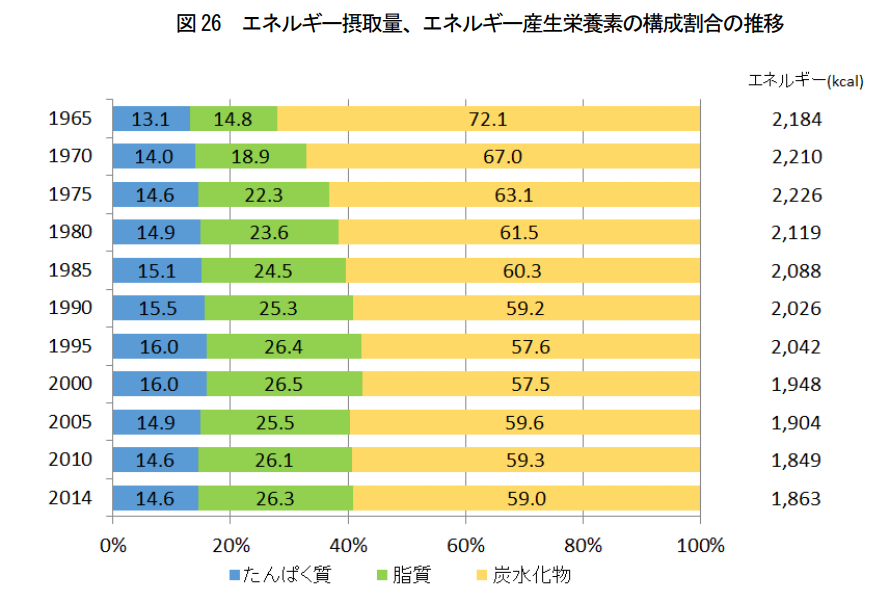

上記の図は日本人のエネルギー摂取量と、摂取栄養素の構成を示したものだ。

ご覧のように日本人は年々、摂取カロリーが減少し続け、また炭水化物の摂取割合も下がり続けている。

そしてそれにつれて、平均寿命が伸び続けている。

つまり「栄養状態が改善する」とは摂取カロリーの総量ではなく、「何から栄養を摂っているのか」に依存することを、このグラフは示唆しているということだ。

考えてみれば私たちは、個人のレベルでも国家のレベルでも、「お金がない時」は穀物に頼りがちになる。

私たちの父母や祖父母はお米をぎっしり詰めたお弁当のご飯を梅干し一個で飲み込み、空腹を満たした。

若い時、給料前はパスタと塩だけで凌いだというような無茶な生活をした覚えがある人も、あるいはいるかも知れない。

そしてそんな生活をしていた1965年当時の日本の平均寿命は、男67.74、女72.92であった*1。

徳島が義足の製造・販売を手掛ける今のフィリピンとほぼ同じ数字である。

経済的に貧しい中進国以下の国における栄養問題とは、摂取カロリー量ではなく炭水化物に頼らざるを得ない食生活にこそ、実は大きな問題があるということだ。

ものづくりは、いつか「おにぎり」に行きつく

「だからフィリピンでは、糖尿病で足を失う人が多いんです」

と、徳島は語った。

文献により多少の差異があるが、事故や病気などにより下肢を失い義足を必要としているであろう人は、世界に6,500万ー1.2億人もいるという*2。

仮に1億人として、世界人口を80億人とすると1.3%ということになる。

それに対し、日本では下肢切断者の人口は7万人で0.05%だ*3。

つまり中進国以下の国では、平均寿命の短さそのものよりも、栄養状態の悪さにより若くして深刻な病気に罹る人が多いことに問題があるということである。

そしてそれらの国々で糖尿病に罹る人たちは、炭水化物、すなわち糖の摂取過多も主要な原因の一つになっている。

加えてこれらの国々ではセーフティーネットが十分ではないので、下肢を失い仕事ができなくなると、生きる手段を失う。

実際に徳島は、稼ぎ頭である父親が下肢を失い、義足にアクセスできなかったため、若い娘に辛い仕事をさせてしまった家族なども多く見てきたそうだ。

「だからこそ、まずはフィリピンなんです。高性能で安価な義足があれば社会復帰できる人数、切実さが先進国と比べ物にならないんです」

と、徳島はさらに熱く、眼に力を込めて語った。

「なるほど、フィリピンで義足を製造・販売する社会的意義、重要性は理解できました。ではなぜ御社は、従来の1/10のような価格で義足を提供できるのですか?」

「義足は従来、職人の手作業で一つ一つ、カスタムメードで作るものだったからです。しかし私たちは患者さんの患部をスキャンし、3Dプリンタで形状を成形するので安くできるのです」

「え?それでは極論、3Dプリンタさえあればすぐに、誰もが簡単に参入できるのですか?」

「いえいえ、そう簡単ではありません」

そういうと徳島は笑い、“マスカスタマイゼーション”というものづくりについて語り始めた。

義足の形そのものは、極論すれば誰でも作れると。

実際にフィリピンでは、水道管を改造したような雑な義足すら出回っている。

しかしそのような義足では長時間働けず、何よりも装着部が痛い。痛いどころか出血しケガをする。

重要なポイントは、患者さんの患部とどのようにして、違和感なく接合させるのか。そこはどこまで行ってもカスタマイズなのだと。

すなわち、製品そのものはマスで作っても、個人の事情・状態に適応させるカスタマイゼーションこそが、義足に本当の命を吹き込む技術なのだと語った。

「しかしそれでは、どこまで行っても最後は職人技ですね」

「はい、だから先駆者である私たちに、絶対的なアドバンテージが有るのです」

「どういうことでしょう?」

「私たちは多くの患者さんの患部に対応し、どのような状況・状態であればどうカスタマイズすべきかの最適解を積み上げ、AIに学習させ続けているんです」

「・・・なるほど」

「職人技をAIが吸収すれば、カスタマイズもどんどん自動化されます。そして膨大な数を積み上げれば積み上げるほど、後発組では追いつけない強さになるのです。もちろん単価も下がります」

その熱量、やろうとしていること、社会的意義の大きさ、これにより救われる途上国の多くの人の心を想うと、聞いているだけで熱いものがこみ上げてくる。

そして徳島はこの話の締めくくりに、マスカスタマイゼーションについてこう語った。

「誰だって最後は、“お母さんのおにぎり”に行き着くんです。自分を想い、自分のためだけに作ってくれるものづくりこそが、これからの世界の製造業の主流になります」

起業家はきっと、夢の体現者

そして話は冒頭の「ドラクエの主人公」についてだ。

なぜ徳島は、こんな莫大な金がかかるであろう、そして社会的意義がある事業を形にできつつあるのか。

徳島は元々、父親が経営する液晶部品ハードウェアの会社でエンジニアとして仕事をしていた。

しかしある時、海外の下請け企業を訪問すると、現地の若者や女性が劣悪な環境の中、健康を害しながら自分たちの仕事をこなす光景に心を痛めたという。

そんなこともあり、父親の廃業とともに25歳で独立をするのだがこの会社は3年で潰してしまったそうだ。

そして学びの重要性を再認識すると大学に行き直し、医療系メーカーに就職し工業デザインを担当する。

しかしここでも気にかかっていたのはやはり、自分たちの製品に関わる途上国の人たちのことだった。

そこで現職のまま青年海外協力隊に参加し、フィリピンに渡り2年半を過ごすと、先進国と発展途上国の「格差のリアル」に改めて、衝撃を受けることになる。

それからの徳島は、行動が早かった。

会社を辞め大学院に入り学生研究員の身分を獲得すると、直ちに義足の研究開発に着手する。

そしてその研究成果と成果物を引っさげ、補助金や研究費用が支給される様々なスピーチコンテストに出場すると、次々に成果を挙げた。

そしてそこで獲得した補助金などをまた研究開発に投じ、それを発表するというスパイラルでどんどんと「形」を作り上げていく。

まるで“スライム”を相手に経験値と資金を稼ぎ、強さと装備を獲得する勇者のように。「宿屋」のような何もないボロアパートの一室で。

すると、やがて徳島の夢とビジョンに共感したAIや生産管理の専門家などが次々に大手企業を辞め「仲間」になり、事業は急速に形になり始めた。

そうなると、これほど社会的意義があり、しかも可能性がある起業家を世間が放っておくはずがない。

事業の黒字化が見え始めた2021年9月、徳島はインクルージョン・ジャパンや三菱UFJキャピタルといった錚々たる投資家から、2億4000万円に及ぶ投資を受けることに成功する。

彼の夢に日本を代表する投資家たちが参加し、全面的に支援をするという意思表示である。

もはや徳島の夢は、日本を代表するほどのベンチャー起業家たちの夢になり、世界の人たちの希望にまでなりつつある。

まとまった資金も無く起業し、コツコツと補助金などを得ながらここまで来た徳島のステージは今、「はがねのつるぎ」を得た辺りだろうか。

力強い仲間と強力な“武器”を得たこの男は、まだまだ必ず大きくなるはずだ。

そんな熱気と期待を感じさせてくれる、素晴らしい経営者との出会いだった。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【プロフィール】

桃野泰徳

大学卒業後、大和證券に勤務。中堅メーカーなどでCFOを歴任し独立。

経営と近現代史を中心に、マイナビ、さくらインターネット、朝日新聞などにコラムを連載中。

twitter@momono_tinect

fecebook桃野泰徳

*2

McDonald CL, Westcott-McCoy S, Weaver MR, Haagsma J, Kartin, D. Global prevalence of traumatic non-fatal major limb amputation. Prosthet Orthot Int. Submitted 2020 March.

・世界の四肢切断者が全世界で6500万人

*3

文部科学省「障害者スポーツ推進プロジェクト 報告書」p17

Photo by:Carter McKendry