問題解決能力とは、目の前の問題を解決するために「物事を前に進める」力を指す。

理屈や分析をこねくり回す能力ではない。

実務を回す能力だ。

その「問題解決能力」が初めて問われたのは、コンサルティング会社に入社して間もなくのことだった。

*

新卒でコンサルティング会社に入ったとき。

新人研修が終わって、私が初めて割り当てられた仕事は、実はコンサルティングではなく、「セミナー運営」だった。

私は、正直なところ、とてもがっかりした。

現代社会の権力の中心である、経営者がどのような意思決定をしているのかを知りたかった。

だから、コンサルティング会社に就職した。

ところが現実に、私がやったのは、

テキストを印刷し

セミナールームを手配し

椅子を並べ

受付をやり

ドリンクを用意し

アンケートを用意し

講師を迎え

お客様をお見送りし

片づけをし

ゴミを捨てる

という、誠に地味な仕事ばかり。

私が期待していたような仕事は、何一つなかった。

そんなことが半年、一年と続くと、次第に愚痴が増える。

私は、セミナー運営を一緒にやっていた先輩に、文句ばかり言っていた。

*

しかし一方で、セミナー運営は、決して重要度の低い仕事ではなかった。

セミナーは、コンサルティング会社にとっては重要な営業活動であり、収益源なのだ。

滞りなく運営される必要がある。

膨大な種類のテキストを確実に用意する必要があったし、当日に「迷った」という問い合わせもある。

プロジェクターの電球切れという不測の事態もあるし、ドリンクをこぼしてしまう人の後始末もあった。

要するに、決してミスが許されない、という緊張感があった。

しかも、特に困るのが、セミナーの内容について、私のような新人にも質問してくる人だ。

私は何も内容について教わっていない。

会場でセミナー運営をしているだけの、ただの新人だ。

ただ、そんなことはお客様に分かるはずもない。

だからそんな時は私は、先輩を呼びに行き、「質問があるそうです」と、お客様を案内した。

しかしあるとき、先輩から私はこういわれた。

「あなたもコンサルタントの端くれなら、簡単な質問には自分で答えなさいよ。」と。

私はとっさに言い訳してしまった。

「何にも教わってないので……間違ったことを言うわけにもいきませんし……。」

先輩はそれに対しては何も言わなかったが、おそらく私に失望したのだろう、

「ならいいよ」

とだけ言って、去っていった。

*

しかしその後、私は先輩を失望させてしまったことが気になった。

ただ、「簡単な質問には自分で答えなさいよ」と言われても、誰も教えてはくれない。

ではどうするか。

もう、自分で何とかするしかない。

私には後がなかった。

だから、運営にかまけてロクに聞いていなかった、セミナーの一言一句を真面目に聞くようにした。

社内資料を自分で漁るようにした。

顧客のアンケートを読んで、内容を調べるようにした。

先輩の運営を超える満足度を出せるようにした。

すると、面白いことにお客さんが聞きたかった質問は、こういうことだったのか、と合点がいく。

そうして、ある程度知識がついてくると、お客さんへの対応が怖くなくなる。

単なるセミナー運営が面白くなってくる。

そんな感じだった。

そしてある時、先輩からこういわれた。

「最近頑張ってるな。」と。

追い込まれて目の前の問題を何とかしようとしているだけで、別に頑張っているつもりはなかったが、先輩からはそう見えたのだ。

*

こうして得たのは、

「仕事は、目の前に課題があれば、不本意であってもまずは愚痴らずに何でもやってみて、そこで成果をあげる行為」

という認識だ。

そしてそれを、問題解決能力と呼ぶのだ。

当時の私に必要なのは、コンサルタントのカッコよさげな仕事ではなく、目の前のセミナーを滞りなく運営することであり、参加者の満足を得ることだった。

世の中には、回り道に見えても、実際はやってみると、理想に対して近道だった、というケースがしばしばあり、それは本人の希望とは異なった形で提示されることも多い。

私にとって、セミナーの運営はまさに、それだった。

愚痴を言わず、手を動かして仕事を前に進めれば、周りの信頼も得られる。

仕事を通じて得られる知識も経験も、充実したものになる。

*

話は変わるが、先日参加した読書会で、「中村哲」という医師の著書に触れる機会があった。

ご存じの方も多いだろうが、中村哲は、アフガニスタンで数十年にわたり、恵まれない人々に医療を提供してきた人物であり、多くの人に深く尊敬されている方である。

残念ながら2019年に現地の武装勢力に銃撃され、死去した。

長く医療支援や灌漑(かんがい)工事を続けてきた中村さんは10月、同国から名誉市民権を授与されたばかりだった。2008年に日本人スタッフ(当時31)が殺害される事件があったため、警備員を付けて活動していた。

恥ずかしながら、私は読書会で著書に触れるまでは、アフガニスタンにも中村哲にも、まったく関心がなかったのだが、この著書には深く感銘を受けた。

彼こそ、本当に「目の前の課題のためなら、なんでもやる人物」だった。

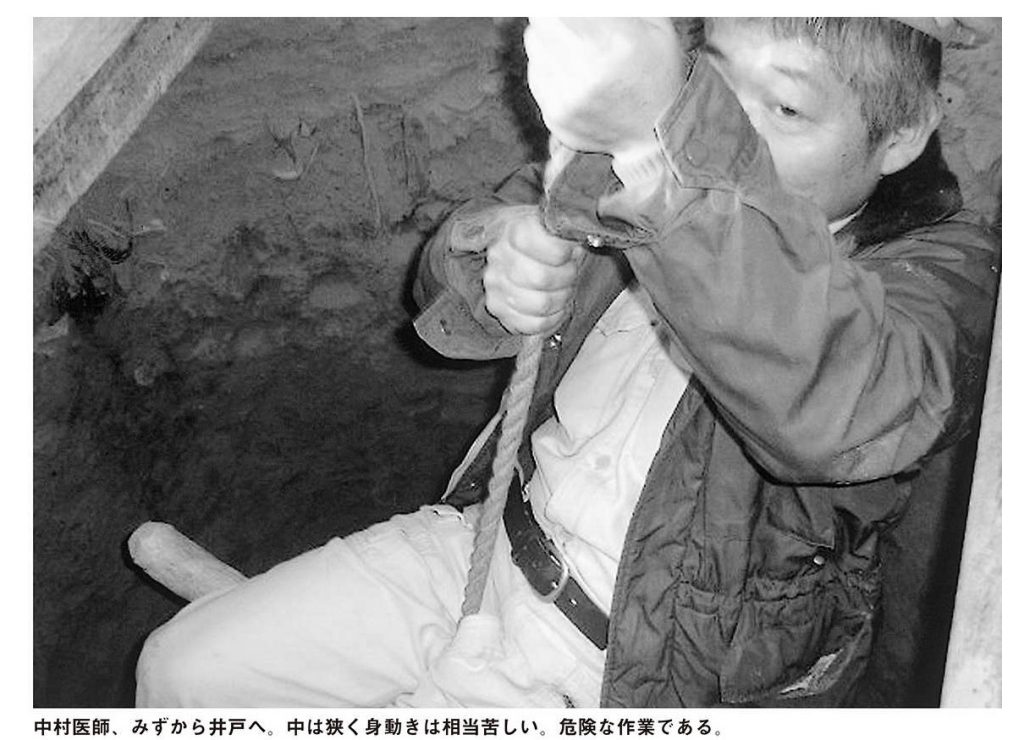

本業は医師だが、お金を集めることから始まり、らい病の合併症対策のために、足を傷つけないサンダル製造を事業化したり、自ら井戸を掘って灌漑を進めたりした。

(出典:ほんとうのアフガニスタン 中村哲 光文社)

病院で銃撃戦が始まりそうなときには、自ら武装勢力との交渉もしている。

国連制裁が発動され、欧米の団体が次々と撤退する中、あるいは、アメリカ軍が空爆を続ける中、唯一医療活動をつづけたのも彼らだた。

欧米の連中にいたっては、次々とアフガニスタンから撤退し、何か意図的ないじめとしか思えなかった。信じられないことに、カブールなどの都市部が、どこもかしこもほとんど無医地区になってしまい、私たち以外に本気で行動するものはいなかった。

まさに、偉業というほかない。

*

問題解決に主体的に取り組むためには、人任せにしない、言い訳しない、そして手を動かし続ける覚悟が問われる。

逆に口だけの「高い理想」や「崇高な理念」はそこまで重要ではない。

「逆では?理念が大事なのでは?」と思う方もいるかもしれないが、むしろそれは、私が「カッコよさげなコンサルタント」に憧れ、そして現実とのギャップに苦しんだように、仕事の邪魔にすらなる。

だから以下のような、中村哲の発言にも強い説得力がある。

途上国にかかわるときに、始めから立派な道徳的な気持ちを持つという必要もありませんよ。使命感なんかなくても結構です。ただの物見遊山でもいいと思います。

予備校で話す度に、「先生、いずれ駆けつけますから」と言ってくれますが、もう十五、六年になりますけれどもねえ、長期の構えで駆けつけてくれた人はいない。 だから失礼ですけれど、あなたの気持ちがいずれ変わるかもしれないと思うのですが、変わったっていいのです。

予言のように言いますけれども、絶対、十年経つと、きみはやってこない、と思いますよ。(中略)できるだけ現地でやってもらって、そしてそれでいやになったら、日本に戻ればいいし、気に入れば現地に残ってやっていくという道もあるということです。

現地に来る動機は問わない。自殺を思いとどまって、そこで何か新天地はないかと、青い鳥を求めてやってくる人、ヒューマニズムに燃えてやってくる人、山の帰りにぶらりと寄る人、さまざまですが、ともかく来てみて、気に入ったらどうぞ、ということで現地の日本人ワーカーはつづいている。 はじめから張り切って、人のために役立つと言って来て、役立てることはほとんどないのです。

最前線で働き続けてきた実務家の言葉は、寛容に見えるが、厳しくもある。

「やるかやらないか、自分のことは自分で決めなさい。」

ということだからだ。

問題解決能力というのは、外資系コンサルタントのイメージに代表されるような「洗練された能力」ではない。

物事をとにかく前に進めるために、手をひたすら動かす、泥臭い能力であり、「自分で決めること」を要求される能力なのだ。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

安達裕哉

元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。

◯Twitter:安達裕哉

◯Facebook:安達裕哉

◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(webライターとメディア運営者の実践的教科書)