このコラムを書こうと思ったのには、理由がある。

「東大生のノートの取り方」はけっこう話題になっているが、「京大生のノート」という言葉はあまり見ない。

それが正直、ちょっと寂しいのだ。東大vs京大バトルに負けた気がする。悲しい。

わたしだって、母校には愛着がある。努力もした。

なので、ここで当時の勉強方法を紹介して、少しでも誰かのお役に立てたら嬉しいなあ、と思ったのである。

京大の独特な試験方式

今はどうか詳細は知らないが、京都大学の場合、いわゆる「足切り」の点数が低い。

「足切り」とは当時でいうセンター試験(いまでいう大学入学共通テスト)の点数により、二次試験を受けられるかどうかの線引きのことだ。

センター試験で高い点数を取っていなければ二次試験を受けられない大学は多い。

しかし京大は、二次試験重視の学校なのである。

そして、二次試験の特徴はひたすら筆記問題が多いことである。

いわゆる「穴埋め問題」は特に英国数では少なく、例えば英語ならば英文和訳と和文英訳がメインである。

数学に至っては、証明問題しか出題されていなかった。

180分の試験時間に対して証明問題が6つ。

6問全てを「完答(完全回答)」できる人なんて少ないんじゃないか、と言われていた。

そもそもどう手をつければいいのかわからない問題もある。

証明を進めていく途中で、どんどんぐちゃぐちゃな計算式が生まれてしまい頓挫してしまうものもある。

その計算だけで1時間はかかってしまいそうな勢いになる。

しかしそれだと計算ミスのリスクが高くなる時間がもったいないので、他の問題に手をつけていくという次第である。

ものによってはたった3行しかない問題文に何十分も悶えるのである。

なお数学では、解答用紙と別にA3の真っ白な紙を渡される。計算用である。

終了後には、その計算用紙まで回収される。

こんな都市伝説もあった。

「京大の数学試験では計算用紙の、一度は消しゴムで消したところまで透かして見て、そこに0.5点単位で点数を加算しているらしい」

という話だ。

真相は不明だが、そうであっても不思議はないような気がしている。

丸暗記が大の苦手

さて、わたしは、丸暗記が苦手だし嫌いだった。

高校2年になって理系学部に変更する道を選び、そこからの勉強のしかたは、見方によっては不真面目極まりないものだったことだろう。

極端に割り切っていた。

英語のテストじたいは点数が取れても、時々実施される単語テストは苦手だし嫌いだった。

酷い点数もしょっちゅう取っていた。

でも、京大の二次試験では英文和訳ばかりだ。

単語の勉強を真面目にやっていなかったわたしは、語彙力が圧倒的に足りない。

しかしなんとかなると思っていた。

英訳問題であれば、ネイティブからすれば中学生以下の語彙力であったとしても、

「間違ってはいないんだから、減点できるならしてみろ!」

と腹をくくっていた。

逆の和訳に関しては、問題文を読むと知らない単語がいくつかある。

しかし、単語の2つや3つわからなくても、

「ざっくりこういうことでしょ?」

という回答をしていた。いわゆる意訳というやつである。

満点ではないかもしれないが、0点でもないだろう?

そして。

理系学部に行くと決めた時から、日本史の勉強をほとんどしなくなった。

丸暗記が苦手だし嫌いというのもあるが、別の理由もある。

困ったことに当時、数学の担当教師から「センスがない」とハッキリ言われていた。

理系を受ける身としては致命傷である。

だから、他のことをやっている時間がもったいないのだ。

二次試験では日本史は受けない。英数国と理科2つだ。

センター試験の足切り点数は英国数と理科で稼げば良い。

「内職」をしていたくらいである。

日本史の授業中に、こっそり別の教科の勉強をしていた。

しかし、今考えるとこの内職の手法はおすすめしない。

どちらにも集中できず、中途半端になってしまう。

全国模試が控えていても無視である。

英国数で偏差値70を叩き出しても、日本史の偏差値は30台ということもあった。

酷い差だが、それで構わない。

とりあえず数学を克服することが最大の目標だ。

そのためには「なんでもできる子」になっている暇はない。

発掘された数学の勉強ノート

だいぶ前のことだが、実家から受験生当時の勉強ノートが発掘された。

母が保管していたのである。

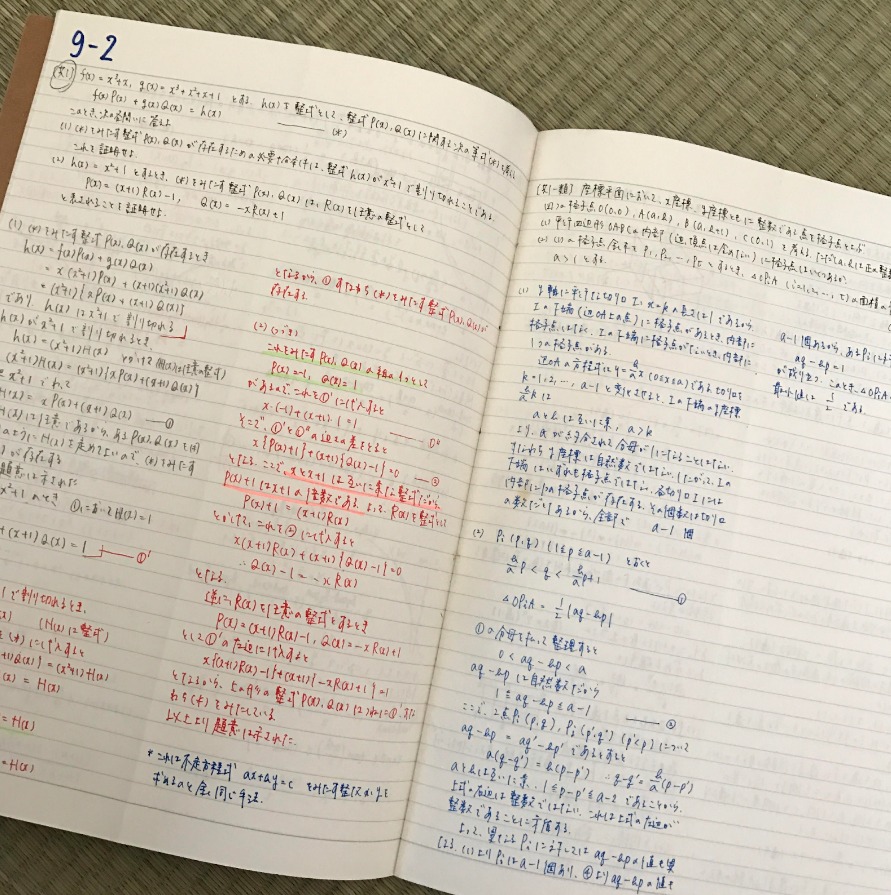

これは数学の学習・復習用ノートである。ベースは無印良品のノート。余計な飾りがなくて良い。

当時、Z会の通信添削で理系科目を勉強していた。なかでも数学は特訓しなければならない。

まず、一番上に書いてある「9-2」。

隔週で6問ずつ送られてくるので、これは9月の2回目に送られてきた問題である。

実は、この「9-2」と書く時点で、すでにノート作りは始まっている。

異様なまでに丁寧に書いているのは、気分転換のためである。

さあここからまた新しい章が始まるぞ。

そんな新鮮さを自分で演出でもしなければ、長い受験勉強はやっていられない。

そして、問題文を上部に写す。

ノートは縦2つに折って「2段使い」にする。

これは数学の証明問題の特性として短い方程式がいくつも並ぶからというのもあるが、他の理由もある。

人間、ダラダラと直線上に続く文章を読むのは面倒に感じる。

よって改行というのはとても大事なブレイクだとわたしは考えている。

縦に進んでいくと、集中力が少しでも途切れずに済むような気がする。

そしてシャーペンで書いた部分が自分の最初の回答、赤文字は添削で回答方法が戻ってきたものを写す。

青文字は参考解説であったり、別のアプローチとして例示されたものを写している部分だ。

ここでも、いちいち文字が丁寧なのは、集中するためである。

ざくっと書き写しただけでは、頭にあまり残らない。

一行ずつ噛み締めながら書いていくのである。

そして、蛍光ペンで線が引かれているように、このノートを使い倒すのだ。

同じ問題を、時間が経って再び解いた時にきちんとできるか?

できなかった場合、どの部分が頭に入っていなかったのか?という具合に。

あるいは、赤文字を書き写した時、結局どこが肝だったのか?と記録に残すために。

ノートを作るというのは、自分でオリジナルの参考書を作ることだと言えるかもしれない。

自分が必死に作った、カスタマイズされた参考書である。愛着も湧く。

浴びるように問題数をこなしていくのも特訓のひとつの方法だが、教材になっている問題というのは多くの基本要素を含んでいるはずである。

そのエッセンスはとことんまでしゃぶりつくしておこう、というわけだ。

どうしても暗記が必要ならば・・・

ただ、生物というのは暗記要素が比較的高い。

丸暗記は苦手だし嫌いだ。しかしこれは避けて通れない。

ならば、どうするか。

これもまた、ひたすら「書く」のである。

教師から「おすすめの参考書」を教えてもらい、それを買った。

そして、

ひたすら書き写していた。こちらは無印良品のルーズリーフに、まるで写経のように。

かつ、ここでは、シャーペンは使わない。いきなりボールペン。「サラサ」の0.5mm芯のやつを黒、オレンジ、赤の3色使う。

「書き直しがきかない」緊張感が生まれる。

いや、ぐじゃぐじゃっと字を潰してもいいけれど、最低限にしたい。

本文は黒。絶対覚えておかなければならない単語は赤、理屈はオレンジ。

オレンジは、赤よりも文字数が多くなりそうな場所で使う。

数学同様、3色というのは基本かもしれない。

重要性をランク付けする作業でもある。

あと、出来上がったものを見て自己満足することもできる。

自己満足したいから、なるべく1文字ずつ間違えないようにしたいのである。

「ああ、美しい」。

その満足感はすごい。

だから、図まで丁寧に書き写していた。

どこかで自分を褒めてやらないと、こんなもの、やってられないだろう。

ボールペンを使い切った時の達成感もそうとうなものだった。

あ、授業とか会議で取るノートは、横1/4くらいを空けておいた方がいいです。

後で色々書き込めるし、なにが本題でなにが補足説明なのかわかりやすくなって、本題と補足を混同せずに済むので。

「数学のセンス」とは

さて、わたしが「センスがない」とズバリ数学教師に言われたのには理由がある。

わたしの場合センスがない以上、地道に鍛えるしかなかったが、

では、本当に数学のセンスがある人というのは、どういう人だろうか?

わたしは、

「物事とその本質が同時に、図形で浮かぶ人」

のことだと思っている。

平たく言えば、「台形の面積の求め方」を言葉で説明しようとすると大変なことになる。

しかし、あれこそ、図で書けば一目瞭然だ。

数学の問題集で、わたしがやると20~30行は必要とする証明を、図形1発で解いている回答例を見たことがある。

大きなショックを受けた。センスとはこのことだ。

「あなたの言っているシチュエーションを図で書いてみるとこういうことですよね。

で、あなたの質問ってこういうことでしょう?

それなら、ここに線を引いてみたら一目瞭然じゃありませんか?」

そんな解き方である。

こういう頭の持ち主に、わたしはいまでも憧れている。

「理系脳」はあるか?

最近よく「理系脳」というのがもてはやされているが、「理系脳」なるものは存在するのか?

結論から言えば、あると思う。

・物事を三段論法に落とし込む

・仮説を立てるところから始まる

・枠組みが先に出てくる

・物事へのアプローチは演繹法か帰納法

・複雑に見えるものをシンプルなものに帰結させると快感を覚えるフェチ

そんな特徴だろうか。「共通点を見つけるのが得意」ということかもしれない。

では、鍛えれば理系脳になれるのか?

誰でもがというわけではないが、なれるんじゃないかと思う。上記の思考方法を意識的に繰り返していけば。

あと、結論からものごとを話す習慣を身につけるのは大事だと思う。

少なくとも、「理系脳」というのは、数学が得意か苦手かという話ではない。

そんな都市伝説でポテンシャルある人の力を引き出せないのはかなり勿体無い。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【プロフィール】

著者:清水 沙矢香

北九州市出身。京都大学理学部卒業後、TBSでおもに報道記者として社会部・経済部で勤務、その後フリー。

かたわらでサックスプレイヤー。バンドや自ら率いるユニット、ソロなどで活動。ほかには酒と横浜DeNAベイスターズが好き。

Twitter:@M6Sayaka

Facebook:https://www.facebook.com/shimizu.sayaka/

Photo:engin akyurt