前回、東京医大の男女差別について書いた。

要約すると

「男女差別的な入試をしてしまったのは確かに良くない事だ」

「けど現状では男性医師による身を粉にした働き方が国民の幸福には必要であるというのも、また事実である」

「だから現場の医療者からみれば、東京医大のやった事にも同情の余地はある」という話だった。

ただあの記事を読んだ方の中で、こう思った人も当然いるはずだ。

「女性は妊娠・出産があるから社会進出が難しいというのならば、そのぶん周りの人達がバックアップしてあげればよい話だろう。

女性の社会進出を推し進める為にも、今後はそういう体制をしっかり整えていく必要があるのではないか」

実はこの問題も凄く難しい問題をはらんでいる。今回はそのあたりの事象を詳しくみていこう。

専業主夫を好きになれないハイスペ女子問題

と、日本女性外科医会代表が問いかける記事が出された。

この記事は、東京女子医大の心臓血管外科の先生が書かれたのだけど、その中でこのような記述がある。

そもそも、出産は女性しかできないが、育児は父親でもできるはずだ。なぜ女性医師ばかりが、育児の負担を背負いこむことになるのか。

「女性外科医の夫の7割は外科医。外科では他の診療科よりも、夫の家事参加は多いとされていますが、そもそも男性医師は『お手伝いはしなくていいから勉強してなさい』と育てられてきた人が多い。家事や育児に進んで自分から参加しないのです」

この文章を読んで、ちょっとした違和感を感じないだろうか?そう、この文章は、父親≒医師で書かれているのだ。

そもそも普通に考えれば、女医のパートナーが医師である必要は全く無い。別に他のコメディカルだろうが、さらにいえば専業主夫でも全然構わないはずなのだ。

男性医師が家事をしないと嘆くのなら、男性医師となんて結婚しなければいいはずである。

家事をしてくれる男性だなんて、それこそ探せばどこかにはいる。それこそ、専業主夫と結婚すれば、何も問題はないだろう。

にもかかわらず、スラッと「男性医師は『お手伝いはしなくていいから勉強してなさい』と育てられてきた人が多い」と憤るのか。

そもそもの前提として、自分のパートナー選びがおかしいと、なぜ思えないのだろうか?

実は、ハイスペック女子は1つの根深い問題を抱えている。

詳しいことは荒川さんの超ソロ社会を読んでほしいのだけど、実はハイスペ女子は”自分よりも頭が悪かったり、収入が低い男性を、恋愛対象としてみれない”という悩ましい性質を持っている。

超ソロ社会 「独身大国・日本」の衝撃 (PHP新書)

- 荒川 和久

- PHP研究所

- 価格¥1,111(2025/07/19 00:51時点)

- 発売日2017/01/13

- 商品ランキング184,790位

男性の場合、一般的には若くて可愛い女の子を好きになる傾向がある。

だから、専業主婦を養う事にはあまり強い抵抗感はないし、実際、僕の友達にも外科系などの超激務系診療科に進んだ人は「自分が働くのだから、家の事は妻にやってもらう」と言って、専業主婦を娶った人が結構いる。

それなら女性のバリキャリ志向も、同じことをすればいいだけの話だ。

妊娠・出産があって社会進出が難しいというのならば、それこそ専業主夫志向の人と結婚して、彼らに内助の功を発揮してもらえばよい。

そうすれば、上に書いた僕の友人と同じように、超激務系の診療科だろうが、バリバリ立ち向かえるだろう。けど残念ながら、彼女らは専業主夫をあまり娶いたがらない。

これを言うと「誰を好きになるのかは自由だし、そもそも好きになる相手は選べない。自然に恋愛した結果、自分がカッコいいと思う男を好きになる事の何が悪いと言うのか」と憤る人が凄く多いのだけど、まず大前提として、これは誰も悪い話ではない。

あくまで、これは好みになる相手の嗜好の傾向が男女で差がどうしても出てしまうという事の結果なのである。

男は若くて可愛い女の子が好きで、その人を養うことに基本的には抵抗がない。

その一方で、女性が男性を好きになるのは、年収だったり知的能力だったりという、現代における狩猟能力といえる部分に魅力を感じる傾向が多い。

だから家事能力には全くパートナーとしての魅力を感じず、結果として「家事や育児に進んで自分から参加しない」人を好きになってしまう。

その結果、妊娠・出産を機にして、女性は家庭とキャリアを天秤にかけたとき、どうしてもキャリアを諦める傾向になってしまう。

もちろん、今の医療事情が、そういう一定の内助の功を必要とするようなハイパーな職場であるという前提に問題があるのは事実だろうし、そういうシステムは徐々に働き方改革で改善されていくべきだろう。

ただ、それならば女性だって、今後は専業主夫と言わないまでも、徐々に上昇婚志向を徐々に改善していく事は避けられないだろう。少なくとも、ハイスペ女性だけが何も歩み寄らないというのは、社会だって許しがたい。

仮に、保育園や家事育児関連の保証を徹底していくにしろ、それならそれで、そういう人達がハイスペ女子の幸せの為に、女医よりも低い賃金で使われるというのは、やっぱりかわいそうな話ではないか。

この問題は、ハイスペ女性だって取り組まなくてはならない問題が山積みなのである。

彼女たちが現在の社会制度の不平等を主張するのは当然の事だし、その権利は当然ある。けど、何も痛みを伴わずに権利だけ主張したところで、社会はそれを果たして受け止めるだろうか?

本来、医者のような職種というのは、ある種の社会的責務が伴うものだ。稼ぐものは一般の社会だけではなく、家庭という社会を通じてでも社会的な貢献が求められる。

”稼ぐ”人間は、ちゃんと家族を養う必要があるのである。今後は、そういう方面にも女医は社会的な責務を求められる傾向にはなるだろう。

性差は差別ではなく性質である

この議論に対し、西川史子医師は「女子の制限は当たり前」と、かなり真っ当な意見を表明された。

東京医科大の女子減点は「当たり前」 西川史子が指摘した医療現場の実態

実際、男女で完全に実力差で均等に枠を割り振ってしまうと、特定の診療科が著しく人数が減ってしまい、国民全員が困ることになる。

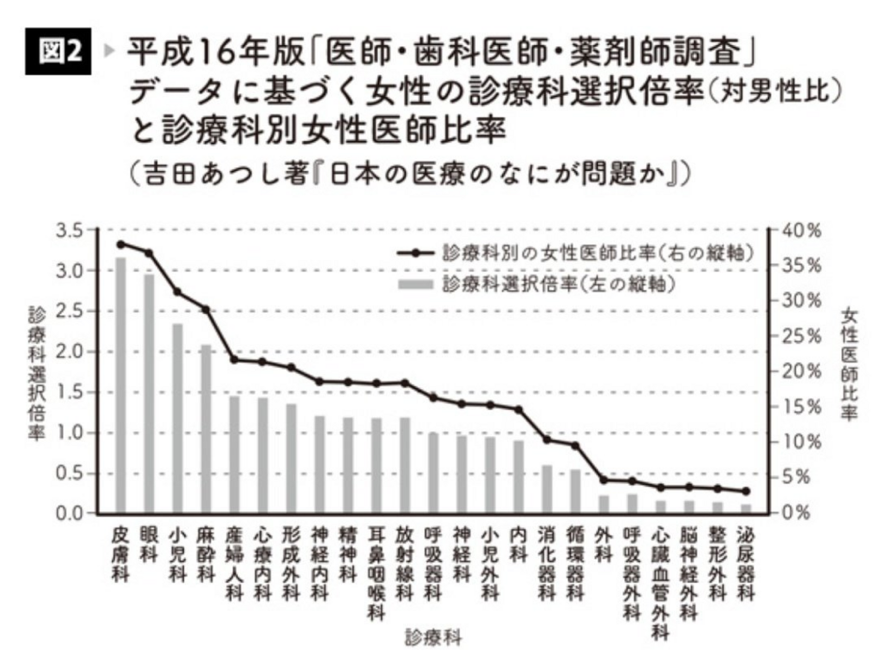

吉田あつしさんが書かれた「日本の医療のなにが問題か」には、男女別の診療科の選択差が書かれている。

日本の医療のなにが問題か

- 吉田 あつし

- NTT出版

- 価格¥4,220(2025/07/19 00:51時点)

- 発売日2009/03/26

- 商品ランキング1,039,498位

これによると、QOLの高い診療科に女医が集中する傾向にあるのに対し、いわゆる激務系の外科や循環器での女性の志向が著しく低くなっている。

激務系の診療科は、どんなに働き方改革をしたところで労働環境は抜本的には改善しない。

例えば、脳神経外科の腫瘍の手術なんて、手術時間は時には20時間を超える。素人がやってではなく、プロ中のプロがやってこれである。

そして残念ながら、医療職にはそういう、単純に人数を増やすことで改善できたり、働き方改革でなんとかできないような難しいタイプの職種が結構ある。

繰り返すが、こういう職場は、働き方をどんなに改革しようが、労働環境は抜本的には変わりようがない。

残念ながら、現時点ではやはり男性向きの仕事と言わざるをえないだろう。

こういう診療科がある以上、仮に完全実力主義で入試をやり、男女比が特定の年だけ著しく女性に偏ってしまった場合、激務系の診療科に行く人は激減し、結果として医者も患者も全員が困ってしまう事になる。

医者は、世間一般のホワイトカラーとは全くそぐわない部分があるのは純然たる事実である。

男性に向いた職種が一部に多いというのは、事実なのだ。そういう女性が一般的には選びにくい診療科がある以上、やはり男性を一定数選ぶ事にはそれなりの合理性はある。

性差は差別ではない。もちろん理想をいえば、そういう観点のみで物事が語られるべきではないのは事実だけど、そういうものがある事は、やはり受け入れなくては駄目だろう。

入試段階の平等と、入試以降の平等

実は日本の今の医療制度では、特定の診療科に何人行くのかをマクロな観点から割り出した後に、男女比をある程度決めている可能性がある。

どういう事か詳しく書くと、今の日本の医療制度では、基本的には個人は好きな診療科を選択して選ぶことができる。

そういう環境下では、1年のうち男性何人・女性何人が医者になるかがわかっていれば、どれくらいの人数が、どこの診療科にいくかのマクロな予想をする事はそう難しい事ではない。

ある特定の個人がどこの診療科に行くかのミクロな未来予想する事は難しいけれど、マクロであれば未来予想はそう大きくはずれない。

今の日本では、医者になった後で”個人が好きな科を選ぶ”自由を保証する代わりに、入試段階である程度の男女比の”制限”を行っていたのだろう。

だから、今回の女性差別ともいえるような振る舞いを撤廃して、男女比のマクロ予想を不必要とするのなら、今度は医者になった後での診療科選択に、診療科毎に制限がかかる事になるのは想像に難くない。

こうすれば、いくら男女比がメチャクチャになろうが、どこの科に何人いくのかを絶対的にコントロールする事ができる。

ただこれが果たして医者全体の幸せになるかといわれると、個人的には難しいな、と思う。やはり、やりたくもない事をやらされても、基本的には人は幸せにはなれないだろう。

自分自身でも思うのだけど、診療科の適性は本当に大切だ。ナヨナヨした人間を外科に放り投げても、誰も幸せにならない。

そういう所は、多少頭が良くなかろうが、ムキムキでガッツがある人間が行ったほうが絶対にいい。

少なくともか弱い女子を、無理に行かせない方がいいのは間違いなく事実だろう。

入試段階での差別が、後々で医者になった人間の幸福の代償となっていた可能性もあるのである。

やはり、ここにもまた難しい側面がみられる。せっかく医者になれたのに、行きたくもない科に行かされてしまったとしたら、それは果たして個人の幸せなのだろうか?

やはりこの問題は、難しいのである。少なくとも、一筋縄ではいかないのだ。

ティネクト(Books&Apps運営会社)提供オンラインラジオ第6回目のお知らせ。

<本音オンラインラジオ MASSYS’S BAR>

第6回 地方創生×事業再生

再生現場のリアルから見えた、“経営企画”の本質とは【ご視聴方法】

ティネクト本音オンラインラジオ会員登録ページよりご登録ください。ご登録後に視聴リンクをお送りいたします。

当日はzoomによる動画視聴もしくは音声のみでも楽しめる内容となっております。

【今回のトーク概要】

- 0. オープニング(5分)

自己紹介とテーマ提示:「地方創生 × 事業再生」=「実行できる経営企画」 - 1. 事業再生の現場から(20分)

保育事業再生のリアル/行政交渉/人材難/資金繰り/制度整備の具体例 - 2. 地方創生と事業再生(10分)

再生支援は地方創生の基礎。経営の“仕組み”の欠如が疲弊を生む - 3. 一般論としての「経営企画」とは(5分)

経営戦略・KPI設計・IRなど中小企業とのギャップを解説 - 4. 中小企業における経営企画の翻訳(10分)

「当たり前を実行可能な形に翻訳する」方法論 - 5. 経営企画の三原則(5分)

数字を見える化/仕組みで回す/翻訳して実行する - 6. まとめ(5分)

経営企画は中小企業の“未来をつくる技術”

【ゲスト】

鍵政 達也(かぎまさ たつや)氏

ExePro Partner代表 経営コンサルタント

兵庫県神戸市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。3児の父。

高校三年生まで「理系」として過ごすも、自身の理系としての将来に魅力を感じなくなり、好きだった数学で受験が可能な経済学部に進学。大学生活では飲食業のアルバイトで「商売」の面白さに気付き調理師免許を取得するまでのめり込む。

卒業後、株式会社船井総合研究所にて中小企業の経営コンサルティング業務(メインクライアントは飲食業、保育サービス業など)に従事。日本全国への出張や上海子会社でのプロジェクトマネジメントなど1年で休みが数日という日々を過ごす。

株式会社日本総合研究所(三井住友FG)に転職し、スタートアップ支援、新規事業開発支援、業務改革支援、ビジネスデューデリジェンスなどの中堅~大企業向けコンサルティング業務に従事。

その後、事業承継・再生案件において保育所運営会社の代表取締役に就任し、事業再生を行う。賞与未払いの倒産寸前の状況から4年で売上2倍・黒字化を達成。

現在は、再建企業の取締役として経営企画業務を担当する傍ら、経営コンサルタント×経営者の経験を活かして、経営の「見える化」と「やるべきごとの言語化」と実行の伴走支援を行うコンサルタントとして活動している。

【パーソナリティ】

倉増 京平(くらまし きょうへい)

ティネクト株式会社 取締役 / 株式会社ライフ&ワーク 代表取締役 / 一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事

顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。

コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年以降、生成AIをマーケティングの現場で実践的に活用する機会を増やし、AIとマーケティングの融合による新たな価値創造に挑戦している。

ご視聴登録は こちらのリンク からお願いします。

(2025/7/14更新)

【プロフィール】

都内で勤務医としてまったり生活中。

趣味はおいしいレストラン開拓とワインと読書です。

twitter:takasuka_toki ブログ→ 珈琲をゴクゴク呑むように

noteで食事に関するコラム執筆と人生相談もやってます→ https://note.mu/takasuka_toki

(Photo:Matt Madd)