むかし、「35歳を過ぎると、急に頑張らなくなる」という話を書きました。

「中年の危機」です。

なぜ35歳を超えると頑張らなくなるのか。それはロールプレイングゲームの終盤と同じだから。

私の世代であれば、ドラゴンクエストや、ファイナルファンタジーといったRPGに熱中した方も多いだろう。

だが、私は「最後までやりきったゲーム」が異常に少ない。

なぜなら、いつもラストダンジョンになると、やる気を失ってしまうからだ。

序盤はとても面白い。自分が強くなる実感が得られるし、新しい世界が次々に広がっていく。

ところが、中盤を経て、終盤になると、とたんにゲームはつまらなくなる。

作業的なレベル上げ。

探検しつくされた世界。

有り余るお金。

そうだ。

操作するキャラクターは強くなっているはずなのに、そこには「可能性」が無くなっているのである。

キャラクターが育ち、謎がとけ、世界の広がる可能性だ。

「可能性」が無いのに、頑張ってどうする。無駄である。やる気を無くす。

それが、「35歳で落ちるパフォーマンス」の正体だ。

人によりますが、35歳から遅くとも45歳くらいまでに、精神的な、何かしらのパフォーマンス低下を迎える方は多いのではないのでしょうか。

他の記事でも、同じような「中年の危機」についての言及があります。

50歳が近づいてきた中年の人生は、前に進むしかない「香車」のよう。

中年は可能性がだいたい見えてきているし、自分が何者なのかもだいたい見えてきています。

自分の仕事ジャンルのなかで自分がどれぐらいのものなのか、どこまで出世できてどこから出世できないのか、そういうことも見えてきているでしょう。友達、異性、価値観、趣味、ポリシーといったものも概ね定まっている人が多いのではないでしょうか。

名声をあきらめ、自らを客観視できなくなり、私は無事、中年となった。

社会的に名声を獲得できる人間が僅かである以上、ほとんどの人は、この「同世代ゲーム」の中で敗者となる。

このゲームの参加者はあまりにも多すぎるので、この事実上の敗者に対して、誰も「勝負に負けた以上、敗者らしく振る舞え」と強制したりはしない。

敗者が、ゲームそのものを否定して、「私は私でがんばった結果が今なのだ」とか「俺には俺の道がある」といった、おそらくは若者から見れば欺瞞ともとれるような誤魔化しを堂々と表明しても誰にも責められることはない。

今のおれには楽しいこと、面白いことを書く能力がなくなってしまった

「なんか楽しいこと」が書けない。面白い文章が書けるようには思えない。あ、失われてる。ロストした。そういう思いがある。

これってなに? 端的に言えば、老い? たぶん、そうなのだろう。

感受性も日に日に衰えていくし、表現力も日に日に衰えていく。衰えの先にあるのは消失だ。

失ってみて、初めて気づく「かつて自分が持っていたかもしれない可能性」。つらいよな。

ここまで紹介して、「ああ、中年って嫌だなあ」と思った方もいるかも知れません。

まあ、実際には、中年は言うほど悪いものではなく、「衰えたなあ」と言っている自分たちに、むしろ満足している場合も多いのだと思います。

若いときの憑きものがおちた、といいますか、「なにかしないと」という、強迫観念のような物がなくなるので。

ところがその一方で、知人の中には、「年齢と無関係にいつも楽しそうな中年」というのがいます。

パフォーマンスの低下がない……というより、「やる気の低下がない」方。

皆さんの周りにもいないでしょうか。

「いつまでも若々しい」というわけではありません。別に彼らは「若い」わけではないのです。

ただ、「中年」という属性が、ある種の「あきらめ」を誘発しないのです。

「哀しみのない中年」とでも言うのでしょうか。

私はなぜ、彼らが「年齢」による制約を受けないのかを、観察しました。

そして、一つの結論を得ました。

予測可能性の高い人生は不幸でしかない

中年の悲哀の本質は何か。

それは、「人生の予測可能性の高さ」です。

つまり、「私の人生はこんなもので、これからも特に大きなイベントは何も起きない」とわかってしまうことに起因するのです。

これは「希望のなさ」というか、人生が消化試合に入ってしまったことを意味します。

先が見えたゲームほどつまらないものはないです。

結末のわかっている推理小説は興ざめです。

ネタバレされた映画の魅力は半減します。

先が読めてしまった人生は、色褪せます。

不安定な人生に比べて、予測可能性の高い人生は、一見すると安定していて良いように感じます。

が、実は「予想外」のない、ルーティンワークをこなすような人生は短く、かつ、つまらない。

逆に言えば、子供の頃は、「知識がない」「経験がない」「予想がつかない」がゆえに、不安と、そして希望と楽しさがある。

人生の予測可能性が低いこと、それが一種の「無知による幸福」をもたらしていたのです。

生き生きとするためには、

「この選択が、人生にどのような結果をもたらすのか?」

が不透明であることが重要です。

恋愛や結婚。

場合によっては就職。

あるいは子をなすことは「予測可能性」を低くします。

そういったイベントは、不安に駆られる一方で、人はそこに希望を感じる。

不安と希望は、トレードオフなのです。

人生の結末の「死」の先がわからないことは重要です。

死がすべてを解決することや、来世への期待が持てますから。

*

そう考えていくと、「哀しみのない中年」たちのタネが分かってきます。

彼らは、意図的に「人生の予測可能性を低く」保つ努力をしているのです。

やったことのない趣味。

新しい仕事。

これまでとは異なる人間関係。

子供の頃、なんであんなに日常が楽しかったのか。

それは、無知と幸福が密接に絡んでいるからです。

ですから、意図的に予測可能性の高い既定路線から逸脱して、結末の予想できない行為を取り入れるほど、「無知による幸福」を取り戻すことができる。

もちろん、日常から逸脱することで不幸に陥ってしまう可能性もあります。

起業の失敗や、転職による生活満足度のダウン、新しい人間関係のストレスも馬鹿になりません。

過度な予測可能性の欠如は、不幸を招きます。

しかし、そもそも予測可能性の低さを、コントロールすることそのものが、人生の醍醐味なのです。

ゲームはそのあたりが、非常に上手く設計されています。

「何が起きるかわからない」

「それに備えてあれこれ試す」

「クリアできたときの達成感」

人生の縮図が、ゲームにはあります。

ゲームの外でも同じような達成感を得たいなら、子どもの頃のように人生を再び輝かせたいなら、「予測不可能」に飛び込むしかありません。

人生の輝きはそうやって、取り戻すものなのです。

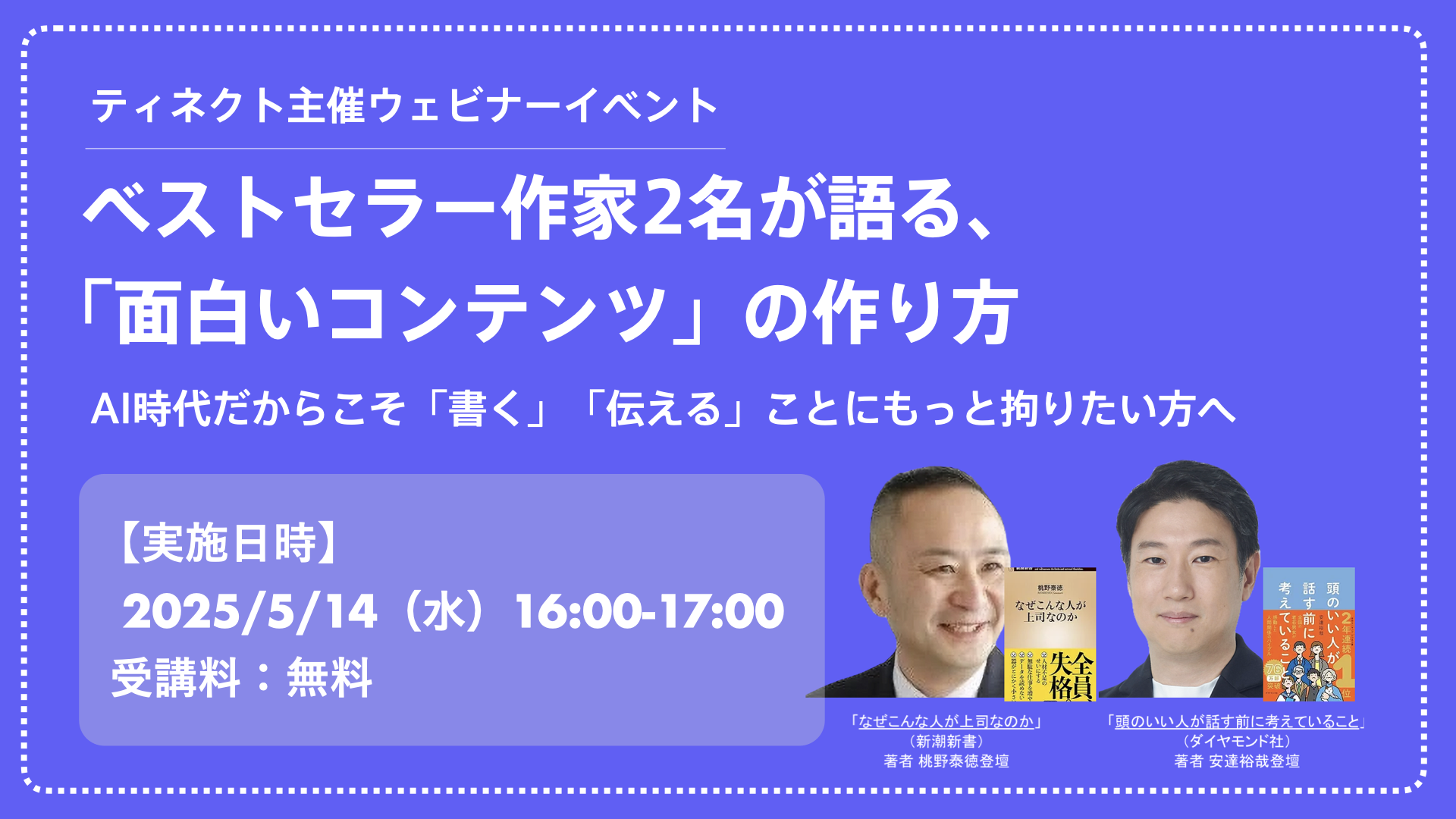

「文章で伝える」に本気な人へ。AI時代でも、面白く、響くコンテンツは作れるのか?

今回は、ティネクトのベストセラー作家2名を迎え、AI活用が進む今だからこそ大切な「書くことの意味」と「面白いコンテンツのつくり方」を深掘りします。

書くことに関わる全てのマーケター・広報・編集者にお届けしたい1時間。ぜひご参加ください!

ティネクトだからこそ聞ける!5つのポイント

・ベストセラー作家がリアルに語るコンテンツ制作の本質

・AI時代に必要な「人が書く意味」を深掘り

・ハリウッド式「三幕構成」で“読ませる”コンテンツを設計

・滞在時間を伸ばすテクニックを体系的に解説

・プロ作家と仕掛ける、BtoBコンテンツ制作プランも紹介

<2025年5月14日実施予定>

ベストセラー作家2名が語る、「面白いコンテンツ」の作り方

実績と理論の両輪から“刺さるコンテンツ”の条件を語る60分。AIが進化しても、文章の価値は進化し続ける。【内容】

第1部:安達裕哉(著書『頭のいい人が話す前に考えていること』 ダイヤモンド社)

・コンテンツ制作の基本とその重要性

・成功するコンテンツの共通点

・『頭のいい人が話す前に考えていること』制作秘話

・AI時代に「書く」ことの意味とは

第2部:桃野泰徳(著書『なぜこんな人が上司なのか』 新潮新書)

・ティネクトが手掛けるコンテンツはなぜ滞在時間が長いのか

・三幕構成とハリウッド映画の手法

・『なぜこんな人が上司なのか』出版エピソード

・AI時代に生き残れるライターとは

第3部:倉増京平(ティネクト取締役 マーケティングディレクター)

・「読み手を“動かす”コンテンツ、うちでつくれます」

・プロ作家と仕掛ける、新・BtoBマーケティングの方法

日時:

2025/5/14(水) 16:00-17:00

参加費:無料

Zoomビデオ会議(ログイン不要)を介してストリーミング配信となります。

お申込み・詳細

こちらウェビナーお申込みページをご覧ください

(2025/4/15更新)

【著者プロフィール】

安達裕哉

生成AI活用支援のワークワンダースCEO(https://workwonders.jp)|元Deloitteのコンサルタント|オウンドメディア支援のティネクト代表(http://tinect.jp)|著書「頭のいい人が話す前に考えていること」60万部(https://amzn.to/49Tivyi)|

◯Twitter:安達裕哉

◯Facebook:安達裕哉

◯note:(生成AI時代の「ライターとマーケティング」の、実践的教科書)

頭のいい人が話す前に考えていること

- 安達 裕哉

- ダイヤモンド社

- 価格¥1,650(2025/05/11 09:39時点)

- 発売日2023/04/19

- 商品ランキング85位

Photo:Marina Vitale