いつも変化したがっているのに、なんにも変われない――そういう「変化が大好き人間」が、案外たくさんいる。

「どんどん変化しようとするほど変わっていける」、なんて思っていませんか?

変化をやり遂げられる人には常識で、変化をやり遂げられない人がほとんど気づいていないことがある。それは、「どんどん変化しようとしていると、かえって変化できない」だ。

自分自身や組織を変えていきたいなら、なにか新しい事をスタートする必要がある。そこまでは間違っていない。

だが、つねに新しい事に取り組んでいれば上首尾に変化していけるかといったら、そうとも限らない。

「私はいつも新しいものを求めている」と言っている人が何も変わらないまま、いたずらに年を取り続けているのを、あなたも見たことがあるはずだ。

変化を追い求めているはずなのに、彼らはどうしてああなってしまうのだろうか。

その原因は、彼らが変化を求めるあまり、頻繁に方針をひっくり返し過ぎることにある。

たとえば、航海中の船のキャプテンが「南西に進め」と命じて、すぐに「いや南東だ」「北西に」「ここからは南南東に進め」とひっきりなしに進路を変更していたらどうなるだろうか。船は同じ場所をグルグルと回り続けて、ほとんどどこにも進まないだろう。

どこかにたどり着きたかったら、ひっきりなしに進路を変更してはいけない。同じ向きに向かって進み続ける時間が絶対に必要になる。

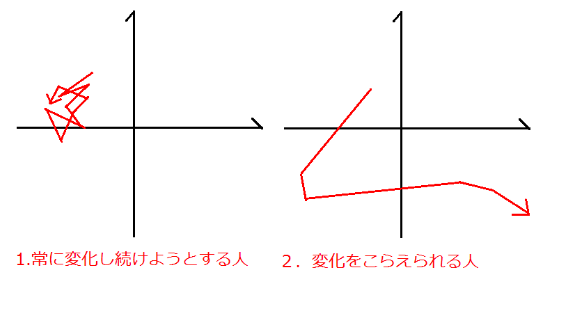

ところが、このせっかちなキャプテンとほとんど変わらないことやっている「変化大好き人間」の人がいる。図で示すと、以下のような感じだ。

変化を望むあまり、新しいアイデアを耳にするたびにそれに飛びつく人の行動の軌跡は1.のようになる。東に助言者の言葉があれば東に・西に有望な資料があれば西に――そうやって次々に変化を実行しようとする人や組織は、えてして、このように右往左往を続ける。変化だ改革だと口にしていても、ほとんど何も変えられないし変わらない。

ときには変化をこらえ、舵取りに慎重な2.のような人や組織のほうが、まだしも変化を成し遂げられるというものだ。

この図が示しているように、目先の話に惑わされてコロコロ方向を変える人のほうが、変化と言える変化を実現しにくいのである。本当に変化を実現したかったら、「ここぞ」というタイミングで「これぞ」という変化を採用し、いったん採用したら、しっかり時間をかけなければならない。

2.が示しているように、ときには間違った方向に向かってしまうこともあるだろうし、迷走する時期もあるだろう。途中で生じた問題に対して、少しばかりの軌道修正があっても構わない。けれども、ある方向への変化を実現したいなら、一定期間、同じ方向に向かって走り続ける時間はどうしても必要になる。

変わっていける人や組織に必要なもの

以上を踏まえて、変わっていける人や組織に必要な資質を考えてみる。

第一の資質は忍耐強さだろう。

変化や改革を実現するためには、どうしても時間がかかる。ということは、目に見える結果がすぐに出なくても、同じ方向に向かって走り続けられるだけの忍耐強さがなければ変化は難しい、ということだ。

小手先の方針変更がすぐ結果となってあらわれて来ないと気が済まないようでは、1.のように、同じところをグルグルするしかなくなってしまうだろう。忍耐力のない人には変化する力が無い。

第二の資質は自省能力だろうか。

同じ方向に向かって走り続ければ人間は変わっていけるといえ、好ましくない方向に突っ走り続けるのは良いことではない。

だから単に忍耐強いだけでなく、自分がどういう方向に変化しているのか・その変化が好ましいものなのかを顧みる力の無い人は、とんでもない方向に変わっていってしまうかもしれない。そういう自省能力を欠いているけれども忍耐強い人は、なんらか変化はできるかもしれないが、なかなか危険でもある。

現代人は「変化」を良いことだとみなしがちだし、移り気な現代社会では、その認識はある程度正しいだろう。けれども、その「変化」を実際に成し遂げるためには、相応の忍耐力や自省能力が求められる。

ところが、えてして変化や改革を望んでいる人ほど、そうした忍耐力や自省能力を欠いていたりするのだからかなわない。変化をさほど望んでいない人のほうがどんどん変わっていけて、変化を渇望している人のほうがいつまでも同じところをグルグルしているのは人間世界ではありがちなことで、このあたり、皮肉だなぁと思う。

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

【プロフィール】

著者:熊代亨 ←名前をクリックすると記事一覧が見れます

精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。

通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)など。

twitter:@twit_shirokuma

ブログ:『シロクマの屑籠』