最近、仕事で感動したことがある。

といっても、仕事に感動したわけではない。

学問に感動したのである。

☆★☆★☆

仕事をしているとお客様からのクレームを受けることは、まずまず多い。

例えば、

現場に近い部署で働いていたときは社外のお客様から、クレームを受けた。

人事の仕事をしている今は社内の“お客様”(=社員)から、クレームを受けた。

中には「怒るポイントはそこなの?」と不思議な気持ちになるクレームもある。

といっても、よく話題になる“理不尽なクレーム”ではない。

【A】ある事象に対し、「これはダメだ!」と怒られる。

これはわかる。同調できるかどうかはともかく、怒るポイントが明確である。

【B】一方、ある事象に対し、「●●さんと違うからダメだ!」と怒られる。

これは事象への怒りではなく、他者と比較した結果への怒りである。気持ちはわかるけれど、怒るポイントがずれている気がする。

社内でも社外でも、自身のおかれている状況に対する不満は存在するが、その不満の中身を覗いてみると、「他人のほうが良い思いをしていること」(つまり【B】)への怒りであるケースが結構多い。

社外の例を挙げよう。

賃貸住宅のテナントから「家賃が高すぎる」というクレームを受けることがある。(クレームというよりは交渉?)

「高すぎて払えない。下げてくれ!」というクレームは【A】だ。

「隣の人のほうが安いらしいじゃないか。どういうことだ。下げろ!」という主張が【B】。

【B】タイプは、賃料自体への不満というより、他人と比較した際の「不平等感」を訴えてくる。

実際は隣の家とは間取り等諸々の条件が違っていて、ちゃんと相応の賃料になっているから不平等ではないのだが、一見すると不平等なので、噛み付かれる。

この場合、「他人も同じように不満を抱いているが我慢している」というと納得してもらえることもある。

こちらが本当に申し訳ないと同情するようなケースでも、平等であれば許してもらえるのだ。

たとえば、こんなことがあった。

・部屋の設備がひどい

・客観的に見て確かにひどい

・でもどうにかしてあげることはできない

という状態。

当然クレームを受けるのだが、「他の方からも同様のご意見をいただいているのですが、これは本当にどうにもならないので、我慢していただいています」と説明すると、引き下がってもらえる。

その人は、「自分だけじゃないのか……」とつぶやいていた。

社内でも同様。

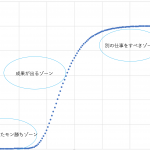

みんな同じルールであれば1万円のマイナスがあっても納得するのに、同じ条件の人と比べて損な状態だと、たとえ10円であっても噛み付かれる。

金額の問題ではないようだ。

☆★☆★☆

「人間は不平等を嫌うんだな~」と、ちょっとした発見をした気分になっていたが、ふと思い出した。

「たしか、経済学でこういう話、あったよね!?」

経済学の専門家ではないので、Google先生に頼る。

不平等回避モデルという言葉が出てきた。

名前の通り、人間は不平等を嫌って回避する傾向があるという話だ。

(クレームは自分が不利益を被っているケースしか発生しないが、不平等回避モデルは他人が不利益を被っている場合でも説明できるようだ。)

人間の“不平等”に対する行動について、たくさんの実験・研究がされていることがわかった。

いろんな理論があった。

不覚にも、感動してしまった。

☆★☆★☆

・自分が体験したことによるちょっとした発見なんて、とっくに研究され尽くしているんだな~

と思うと同時に、

・学問ってすごいな~

と改めて思った。

「これが将来何の役に立つのだろうか」と疑問を抱きながら勉強している学生は多いだろう。私もそういうタイプの学生で、役に立たなさそうなのにやたら難しい話をされたときには、腹を立てたりしていた。

でもやっぱり学問ってすごい。

私の好きな本、森博嗣さんの『正直に語る100の講義』の81番目の講義

「三角関数の教育が必要か。たしかに、さほど役には立たない。」

にこう書いてある。

僕は小学校四年生のときに、「勾配」について自分なりに考えて、角度が決まれば、距離と高さの比が一定だと気づき、その比を大きな図を沢山描いて測り、結果を表にして学校の先生に見せた。

この表を使えば、もう同じ手間をかけずに、値を知ることができるから社会の役に立つ、と思ったのだ。すると、先生は三角関数というものを僕に教えてくれた。「中学の教科書に載っているんだよ」と。僕は少し悔しかったけれど、「人間の知性」というものに大いに感動した。

つまり、教育の目的はこの感動にあるのだ。

☆★☆★☆

私も、感動しました。

感動した内容(=学問)のほうは勉強不足で詳しく書けず、今回語れたのは自分が体験したことだけというのがちょっと残念ですが……。

ではまた!

次も読んでね!

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

[著者プロフィール]

名前: きゅうり(矢野 友理)

2015年に東京大学を卒業後、不動産系ベンチャー企業に勤める。バイセクシュアルで性別問わず人を好きになる。

著書「[STUDY HACKER]数学嫌いの東大生が実践していた「読むだけ数学勉強法」」(マイナビ、2015)

(Photo:William Andrus)