「イノベーター理論」をご存知だろうか。少しビジネス書をかじったことのある方であれば、おそらく知っているだろう。

「イノベーター理論」をご存知だろうか。少しビジネス書をかじったことのある方であれば、おそらく知っているだろう。

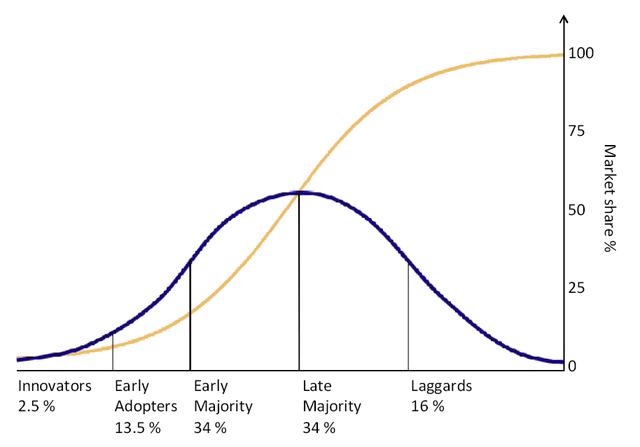

新しものがどのように「普及」してゆくのか、1962年、スタンフォード大のEverett M. Rogersが、提唱した理論だ。これらを研究する学問は「普及学」と呼ばれており、よく知られているのは下の図だ。

図出典:Wikipedia

Rogersはアイデアが普及する過程における採用者を5カテゴリに分け、これら採用者の数を時間軸にプロットした。各カテゴリは採用した順番に「イノベーター」「アーリーアダプター」「アーリーマジョリティ」「レイトマジョリティ」「ラガード」と呼ばれる。

【イノベーター】(2.5%)

新しいものを最初に採用する人々。リスクを取ることを恐れず、新しいものを積極的に採用する。彼らにとっては「革新的である」というだけで価値があるので、「これを使うメリットが有るか?」はあまり考えない。

【アーリーアダプター】(13.5%)

2番手の人々。新しいものを積極的に取り入れるが、革新的であるということよりも、「これを使うメリットが有るか」を検証するためにいち早く新しいものを導入する。ある程度のボリュームがあるので、オピニオンリーダーとも言われ、彼らが採用したものは普及しやすい。

【アーリーマジョリティ】(34%)

アーリーアダプターが採用したものを見て、それに追随する人々。平均的な生活を送る人々であるがゆえに、「それを使うことが普通である」という理由で新しいものを採用する。付和雷同のグループではあるが、サービスが広く普及するためにはこのグループの導入が不可欠である。

【レイトマジョリティ】(34%)

アーリーマジョリティの人々を見て、「乗り遅れている」と知り、「仕方なく」新しいものを採用するグループ。「絶対に役に立つ」という確固たる理由がなければ、新しいものを採用することはない。

【ラガード】(16%)

新しいものが嫌いな人々、伝統を重んじ、変化を好まない。「普及しているから」という理由だけでそれらを採用しないという人もいる。

少なくともアーリーマジョリティまで巻き込まないことには、「普及している」とは言えないだろう。逆にマーケットの半数の人々が採用してくれるようなものであれば、「革新的な商品・アイデア」と言える。

では、どのような商品・アイデアならば、普及させることができるのだろうか。Rogersは普及に影響を与える本質的な要因として、5つを挙げている。

1.比較優位性

新しいものが、どの程度今までのものと異なるのか?どの程度優れているのか?

2.適合性

今の生活を変えずに導入できるか?人間は大きな変化を好まない。

3.シンプルさ(複雑さ)

わかりやすいか?操作しやすいか?直感的に使えるか?シンプルでなければ、普及しない。

4.簡単に試せるか?

試しに使ってみて検証が可能だと、導入されやすい。

5.他の人に見えやすいか?

新しいものを使っていることが、他の人に見えやすいと、普及させやすい。

よく売れたものや、急速に普及するものにはこういった条件を満たしていることが多い。いずれも「なんとなく」はわかっていたことではあるが、このように明文化されていると役に立つ。

さて、余談だが実際のマーケティングにこれを応用しようとすると困難なことが生じる。

・マーケットのサイズはどの程度か?サイズがわからなければ、今どのグループまで採用されているのか分からない。

・イノベーターや、アーリーアダプターはどこにいるか?彼らをセグメントする方法がわからない。

・人はそもそも固定されたグループに所属しているわけではない。ある人はスマートフォンに関してはイノベーターかも知れないが、自動車に関してはレイトマジョリティかもしれない

従って、イノベーター理論は、「理論」としてはよく知られているが、実際に応用するためには丹念なデータ収集を必要とする。

したがって、商品をリリースした後に「顧客の属性」を収集し、現在はどのグループに採用してもらっているのかを判断することは極めて重要である。

しかし、多くの会社は「売った後」の情報収集を実はきちんとやっていない。釣った魚には餌はやらない、というやつである。

担当者を新規営業ばかりに集中させ、既存の顧客の属性を調べないのは実にもったいないと思うのだが。

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。