今年ダントツ一位に面白かった本を紹介しよう。

ふろむださんの、人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決っている、だ。

この本の特徴を一言で言い表すと、実際の生活に応用できる行動経済学本だ。この種の本は、恐らく世界初である。

行動経済学というのは比較的新しい学問で、簡単に言うと人はなぜ合理的ではない立ち振舞いをしばしば行ってしまうのかについてを分析した学問だ。

例えば、ネットでしばしば話題になる画像として、採用試験に容姿が関係するかというものがある。

とあるTV番組では、これを実際に検討してみたところ、ほぼ全ての企業で美男美女が圧倒的に評価された。

採用試験なのだから、本来ならば仕事上の能力(学力等)が評価されるべきはずだ。

それなのに、このように結果が著しく容姿が整った人に偏ってしまうという事は、やっぱり容姿の美しさが人間の認知に作用したと考えるのが妥当だろう。

これは非常に有名な話で、実際いろいろな海外の有名大学のMBAなどでも教えられる。

けど、非常に興味深い事にこれを学生に教えると、学生は決まってこういうのだという。

「一般的にはそういう傾向があるのは事実かもしれない。けど、自分は優秀だから、こんな子供騙しみたいな手には引っかかりません。」

とある大学の行動経済学の教授は、学生があまりにもこう言うので、実際に学生を使って毎年毎年、簡単な行動経済学のテストを行うのだけど、今まで一度たりとも自信満々に「自分だけは例外だ」と言ってた人が、実際に例外だった事はなかったのだという。

私達は行動経済学の原理から逃れる事はできないのだ。この事を、まずあなたは優秀だからこそ受け入れるべきだろう。

実際に行動経済学を応用するのは非常に難しい

確かダン・アリエリーの予想どおりに不合理あたりがキッカケだったと思うのだけど、行動経済学関連の本は一時期ものすごく流行った。

上に示した例のように、行動経済学の話は、話のネタとしてわかりやすく非常に面白い。

だけど不思議なことに、その知見を自分に取り入れて、実際に活用しようとすると、不思議なことにこれが非常に難しい。

僕も、提唱者であるダニエル・カーネマンのファストアンドスローを以前にかなり丹念に読み込んだのだけど、考えてみると全く実生活に活用できていない。

行動経済学は読み物としては面白いのだけど、いざ活用しようとするとものすごく難しい。たぶん今までキチンと活用できていた人はほとんどいないんじゃないだろうか?

とまあ長くなったのだけど、この事がふろむださんの書かれた「人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決っている」が極めて優れた本である事をそのまま示している。この本はまさに、応用・行動経済学なのだ。

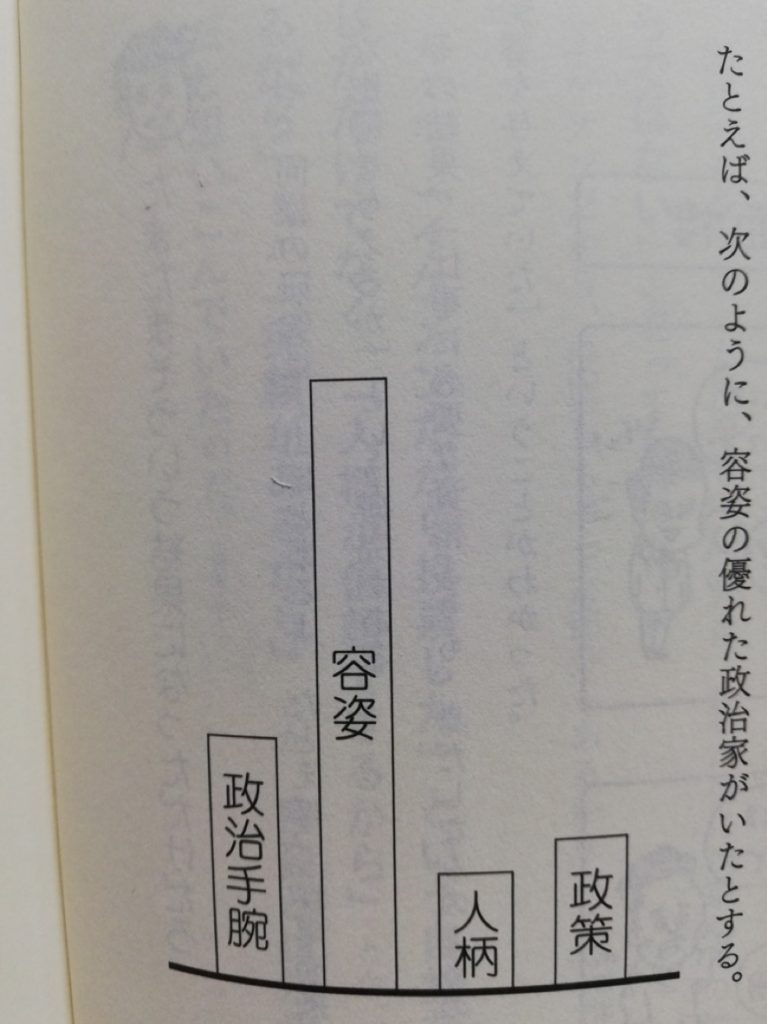

例えば、この本は冒頭で「なぜ容姿端麗な人が人から多く評価されるのか?」を図を用いて非常に綺麗に解説している。

先程の容姿の例でいうとこんな感じだ。

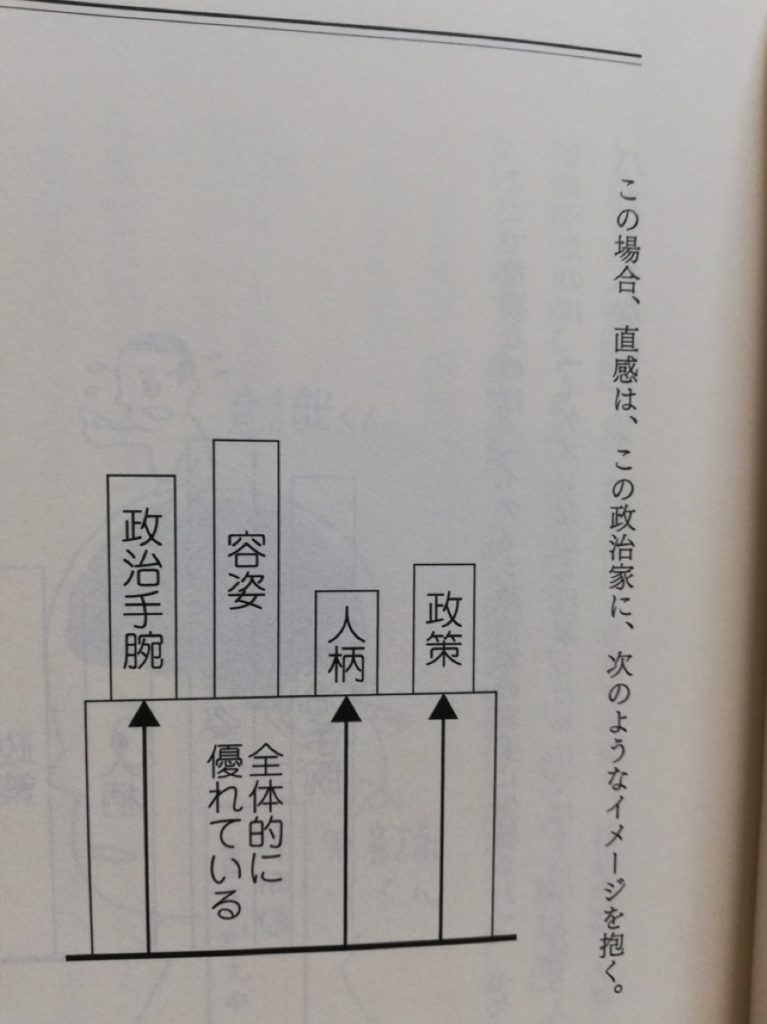

この場合、私達の直感は、こういうふうに理解してしまうのだという。

つまり、優れた容姿というのは、全ての能力にゲタを履かせる特殊効果を持っていたのである。

先程の面接官も、恐らく容姿で差別を行った結果、ああいう結果になったわけではなく、たぶん本当に真面目に面接したのだろう。

けど結果として、イケメン・美女モデルだけが選ばれたのは、容姿でゲタを履いた上での能力を、普通の容姿の大学生と比較した上で、フラットに比較してしまったのである。

そうなると、先の大学生がよっぽど優秀じゃない限り、面接で勝つのは難しかっただろう。

本書はこのような、人間が逃れることのできない認知の捻れを「錯覚資産」という言葉を用いて説明しており、その上で「錯覚資産」をどうやったら上手に上手く応用できるかを図をふんだんに用いつつ、非常にわかりやすく解説している。

錯覚資産を用いないと、この世では勝ち残れない

先の例では容姿を例に用いたけど、世の中にはそれ以外にも実にたくさんの錯覚資産がある。そしてこれらを上手く取り入れていかないと、実際問題この世の中で勝ち残る事は非常に難しい。

実はチャンスというのは、均等には訪れない。例えばさっきの例で言えば、仮にあの面接試験が本当に行われたものだとしたら、採用試験に落ちた人間には、そもそも成長する機会すら与えられない事になる。

そうなると、実際にモデルと大学生のどちらが本当に優れていたかは置いといて、そもそも成長する機会が与えられるのはモデルだけとなってしまうのである。

こう考えると、錯覚資産というのを自分の人生に取り入れないのは、自分に成長のチャンスを舞い込む可能性を著しく低下させることとなってしまう。

だから、「人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決っている」という題名になるわけだ。

実のところ、これを書いている筆者もインターネット上での活動では錯覚資産に随分とお世話になっている。

まず、最初に自己紹介で職業が医師である事を申告した結果、ほとんどの人は勝手に僕に能力があると「錯覚」してくれた。

実際は僕なんて大した能力があるわけでもない。リアルの友達で僕がネット上でこんな事をしていると言ったら、みんな卒倒すると思う(あ、医者なのは本当です)。

ただネット上では、みんなが勝手に良い方面に錯覚してくれたからか、結果的にネットで書いていた記事がバズり、それを通じてBooks&Appsさんで文章を書く機会を与えてもらえるようになった。

すると今度は、Books&Appsさんで書いた記事が何度かバズり、今度はTokyo FMさんに立て続けに出演依頼をもらい、なんとラジオに出演する機会をもらえる事になってしまった。

これはまさにこれは錯覚資産のわらしべ長者に他ならない。医者という錯覚資産をキッカケに、物事がどんどん勝手にはこんでいき、結果として成長のチャンスがボロボロ落っこちてくるようになったわけだ。

さっきも書いたけど、僕自信は本当の本当に、そんなに能力があるわけでもない。けど医者という「錯覚資産」をキッカケに、普通の人では到底得られないようなチャンスを何度も何度も頂ける機会を得られたので、結果としてそこそこ成長してしまったわけである。

そしてたぶんだけど、今後もこの「錯覚資産」のわらしべ長者はどんどん加速していく。これらの積み重なった実績は、僕に更なるゲタを履かせ、人々に僕を有能だと更に錯覚させ、またさらなる成長の機会を僕に舞い込む事だろう。

こうして考えると、やっぱり僕がチャンスを得られたのは、優秀だったからじゃなくて最初に医者というゲタを履いたからに他ならないだろう。そう、冒頭のモデルと全く同じだ。

最初にチャンスが得られないと、どんなに能力があろうが、それを活かす機会が永遠に訪れず、人は永遠に成功できないのだ。

だから僕は実体験を持って、この本がメチャクチャに正しい事を知ってしまっている。そして更に言えば、この本が本当に恐ろしいという事もよくしっている。実際、これは悪魔の書である。

ふろむださんは、なんちゅー恐ろしいものをこの世に生み出したのかと読んでて戦々恐々としてしまった位だ。

ふろむださん、こんなヤバイ本、本当に世の中に出しちゃってよかったんですか?

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

【プロフィール】

都内で勤務医としてまったり生活中。

趣味はおいしいレストラン開拓とワインと読書です。

twitter:takasuka_toki ブログ→ 珈琲をゴクゴク呑むように

noteで食事に関するコラム執筆と人生相談もやってます→ https://note.mu/takasuka_toki

(Photo:Matt Madd)