個人的な思い出だ。

小学校の時に、いちばん仲の良かった友達は、とても集団行動が苦手な子だった。

授業や朝礼を抜け出したり、発表会や遠足でも集団行動がとれなかったり、いつも先生から問題視されていた。

彼は喧嘩っ早いところがあり、素行を他の生徒に注意されるとすぐに手が出てしまう。

そんな彼は、クラスの鼻つまみ者でもあった。

が、不思議と私とはウマが合った。

おそらく、私も集団行動が苦手だったからだろう。

歌や朗読の発表会の練習は、バカバカしくてやってられなかったので、一緒にサボったこともある。

「全校集会」や「帰りの会」は時間の無駄としか思えなかったので、話を聞かず、机に落書きばかりしていた。

たぶん、彼も私も、先生から嫌われることはあっても、好かれることはなかっただろう。

そんな私を見て、両親は「校則でガチガチの中学に行かずに済むように」と、私を塾に行かせ、中学受験をさせてくれた。

おかげで私は「校則の全くない学校」に行くことができ、中学・高校と、「制服なし、遅刻・欠席自由、行事も自由参加」という状況を手にした。

それは私にとって、理想の環境だった。

「画一性」を重んじる日本人

ところが、社会人になると、また「集団行動」を要求されるようになった。

私はそれが嫌で仕方がなかった。

例えば社員旅行。

例えば忘年会。

それらは苦痛以外の何物でもなかったので、私は新人の時、忘年会を勝手に抜け出し、途中で帰ってしまったことがある。

すると後日、先輩から呼び出され、「途中で帰るとは何事か」という趣旨の説教を受けた。

「無駄だと思ったので」と反駁すると、先輩は「みんな我慢してるんだから」という。

「私は我慢しません。」と述べると、先輩は私をにらんで、「勝手なことをするな」と言った。

結局私は、なんとか10年ほどは会社員を続けたが、「集団の空気」に従うことに我慢がならず、組織から外れる道を選んだ。

私は海外の様子を知らないので、海外を引き合いには出せない。

しかし、私の体験から得た結論は「日本人は、幼少の時から「画一性」を拒否するのが難しい」だ。

しかし、それが合わない人もいる。

なぜみんなと同じ行動をせねばならないのか、同じ服装をせねばならないのか。

同じ時に休みを取って、同じ考え方をしなければならないのか。

合理的な理由があれば、従わなくもないが、たいした説明もなく、「勝手なことをするな」と言われても、ハイ、そうですかと承服するわけにはいかない。

国力低下の一因は「画一性の重視」

今でも私は、考え方は大して変わっておらず、

「みんなが同じ」

「全会一致で」

「空気を読む」

といった考え方とは、性格的に相いれない。

そうしたことを強要されると、途端にその場から去りたくなる。

みんなが違っていることに価値があり、むしろ全会一致の決定こそ、信用ならない。

だから「日本の国力低下の一因は「画一性の重視」にあるのではないか」とも考えている。

「失敗の科学」で知られる、マシュー・サイドは著書「多様性の科学」で、多様性に欠ける集団は、複雑な問題に対してのパフォーマンスが低い、と述べている。

それは、似たような考え方をしてしまうあまり、間違いや盲点まで共有してしまうからだ。

多様性に欠ける画一的な集団は、ただパフォーマンスが低いというだけにとどまらない。同じような人々の集団は盲点も共通しがちだ。しかもその傾向を互いに強化してしまう。これはときに「ミラーリング」と呼ばれる。

ものの見方が似た者同士は、まるで鏡に映したように同調し合う。そんな環境では、不適切な判断や完全に間違った判断にも自信を持つようになる。まわりの同意を受けて、自分がこれだと思うことが正しいと信じてしまうのだ。

例えば、米国のCIA が9.11テロを防げなかった一因は、CIAに所属している職員に、ムスリムがいないなど、多様性が欠けていたからだとされている。

逆に、多様性のある集団は、複雑な問題に強い。

マシュー・サイドは次のような例を挙げている。

現在のノーベル賞受賞者の65%がアメリカに籍を置く研究者の業績だが、その半数がアメリカ国外の出自だ。

また、移民は起業率が非移民の倍だという。

マッキンゼーによれば、経営陣の人種および性別の多様性の豊かさが上位4分の1に入っている企業は、下位4分の1の企業に比べて自己資本利益率が66%も高い。

サッカーのイングランド代表チームの技術諮問委員会は、招集されたメンバーのほとんどが、サッカーの専門家ではなく、自転車ロードレースの専門家、陸軍士官、IT起業家、教育専門家などの門外漢で構成されている。

問題が難しい場合、つまり根本を疑ったり、斬新なアイデアが必要な場合、多様性があったほうがパフォーマンスが高い。

それは、「ものの見方」を効果的に増やせるからである。

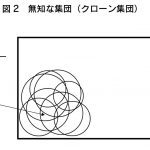

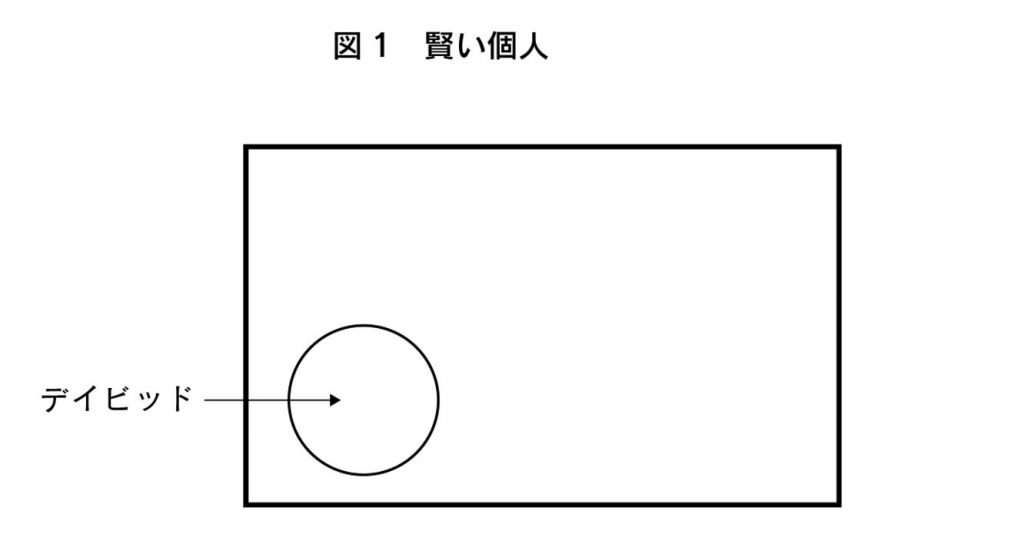

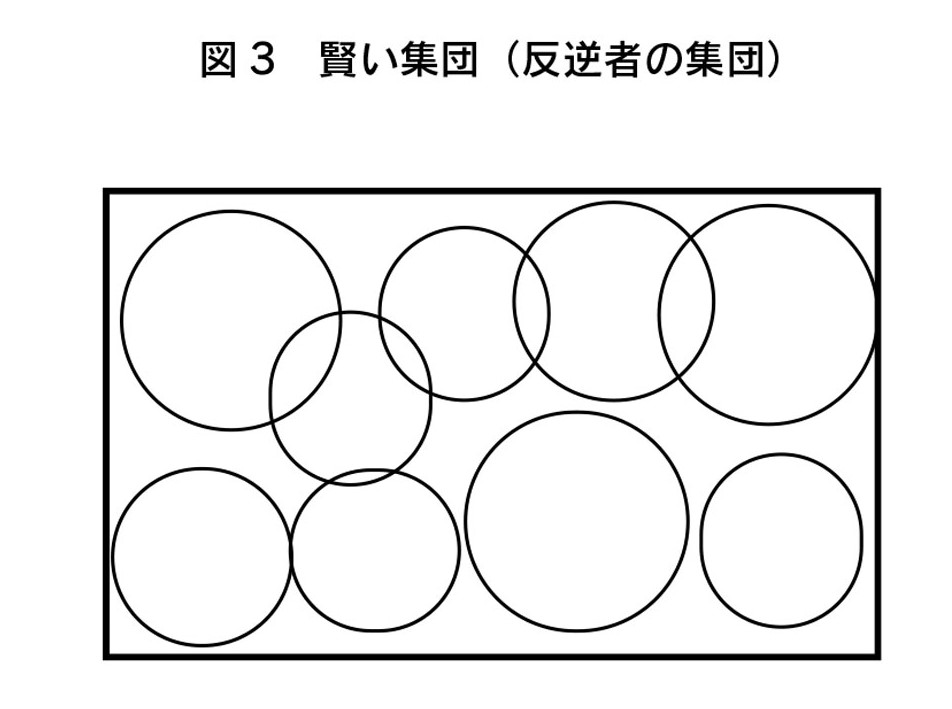

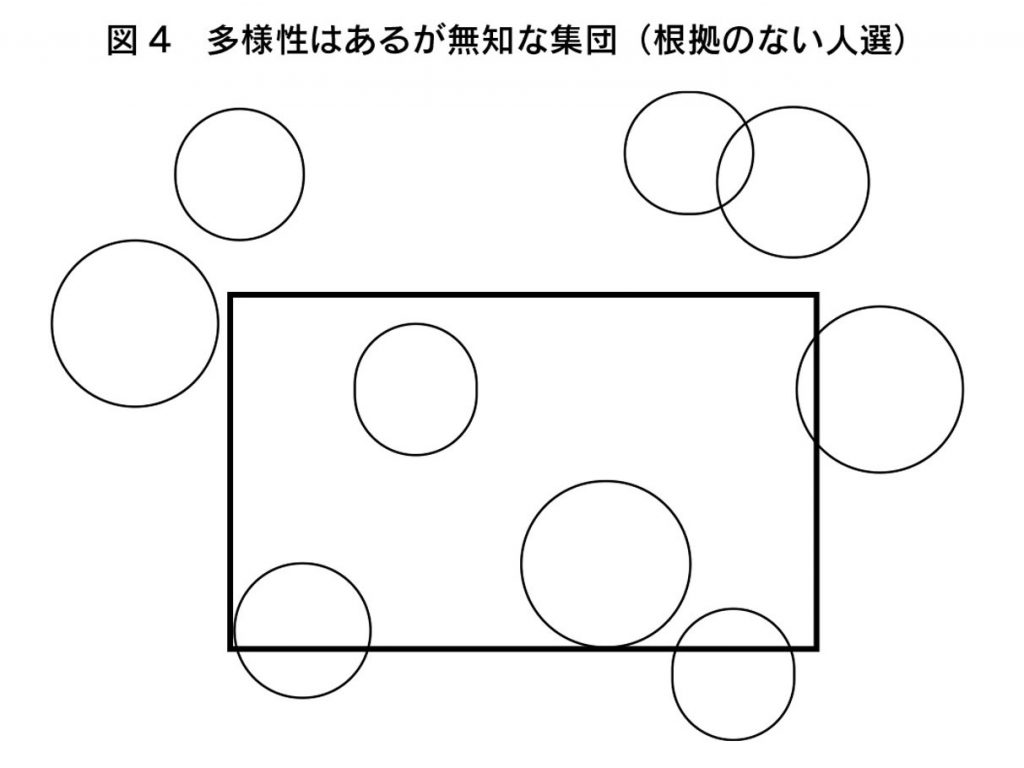

(以下図1~4の出典は「多様性の科学 マシュー・サイド より」)

例えば、いくら賢くても、個人がカバーできるものの見方には、限界がある。

そして、似たような人をいくら集めても、この限界は突破できない。

これが、かつてのCIAのような組織である。

逆に、あらゆる知識領域をカバーできるように配置された、多様性のある集団は、この限界を突破できる。

もちろん、「まったくの素人」を集めても、パフォーマンスは高くならない。

メンバー選びは、知識領域をカバーするように「根拠のある多様性」に基づいて選択しなければならない。

ただ、いずれにせよ現代の官僚組織や企業など、複雑な問題に取り組まねばならない集団には、前提条件として多様性が不可欠だということだ。

「一流」ばかりで占められている会社は脆い

ピーター・ドラッカーは、著書の中で次のように述べた。

大きな強みをもつ人は、ほとんど常に大きな弱みをもつ。山があるところには谷がある。

あらゆる分野で強みをもつ人はいない。人の知識、経験、能力の全領域からすれば、偉大な天才も落第生である。申し分のない人間などありえない。そもそも何について申し分がないかも問題である。

これこそまさに、「多様性」がなぜ組織に必要なのかを一言で表した表現といえる。

したがって、一般的に学歴・経歴が一流だとされる人間で占められている会社は、実は脆いのではないかと推測する。

それは、CIAですら免れなかった、一種の思考の罠だ。

我々は今後、必然的に高度な問題解決のために、大卒の高学歴男性ではなく、定年を過ぎた高齢者、外国人、女性、非大卒や性的マイノリティなどを積極的に採用する方向に向かうだろう。

そのほうが、新しい問題解決に対して「利」がある、だろうと判断するからだ。

ティネクト(Books&Apps運営会社)提供オンラインラジオ第6回目のお知らせ。

<本音オンラインラジオ MASSYS’S BAR>

第6回 地方創生×事業再生

再生現場のリアルから見えた、“経営企画”の本質とは【ご視聴方法】

ティネクト本音オンラインラジオ会員登録ページよりご登録ください。ご登録後に視聴リンクをお送りいたします。

当日はzoomによる動画視聴もしくは音声のみでも楽しめる内容となっております。

【今回のトーク概要】

- 0. オープニング(5分)

自己紹介とテーマ提示:「地方創生 × 事業再生」=「実行できる経営企画」 - 1. 事業再生の現場から(20分)

保育事業再生のリアル/行政交渉/人材難/資金繰り/制度整備の具体例 - 2. 地方創生と事業再生(10分)

再生支援は地方創生の基礎。経営の“仕組み”の欠如が疲弊を生む - 3. 一般論としての「経営企画」とは(5分)

経営戦略・KPI設計・IRなど中小企業とのギャップを解説 - 4. 中小企業における経営企画の翻訳(10分)

「当たり前を実行可能な形に翻訳する」方法論 - 5. 経営企画の三原則(5分)

数字を見える化/仕組みで回す/翻訳して実行する - 6. まとめ(5分)

経営企画は中小企業の“未来をつくる技術”

【ゲスト】

鍵政 達也(かぎまさ たつや)氏

ExePro Partner代表 経営コンサルタント

兵庫県神戸市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。3児の父。

高校三年生まで「理系」として過ごすも、自身の理系としての将来に魅力を感じなくなり、好きだった数学で受験が可能な経済学部に進学。大学生活では飲食業のアルバイトで「商売」の面白さに気付き調理師免許を取得するまでのめり込む。

卒業後、株式会社船井総合研究所にて中小企業の経営コンサルティング業務(メインクライアントは飲食業、保育サービス業など)に従事。日本全国への出張や上海子会社でのプロジェクトマネジメントなど1年で休みが数日という日々を過ごす。

株式会社日本総合研究所(三井住友FG)に転職し、スタートアップ支援、新規事業開発支援、業務改革支援、ビジネスデューデリジェンスなどの中堅~大企業向けコンサルティング業務に従事。

その後、事業承継・再生案件において保育所運営会社の代表取締役に就任し、事業再生を行う。賞与未払いの倒産寸前の状況から4年で売上2倍・黒字化を達成。

現在は、再建企業の取締役として経営企画業務を担当する傍ら、経営コンサルタント×経営者の経験を活かして、経営の「見える化」と「やるべきごとの言語化」と実行の伴走支援を行うコンサルタントとして活動している。

【パーソナリティ】

倉増 京平(くらまし きょうへい)

ティネクト株式会社 取締役 / 株式会社ライフ&ワーク 代表取締役 / 一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事

顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。

コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年以降、生成AIをマーケティングの現場で実践的に活用する機会を増やし、AIとマーケティングの融合による新たな価値創造に挑戦している。

ご視聴登録は こちらのリンク からお願いします。

(2025/7/14更新)

【著者プロフィール】

安達裕哉

元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。

◯Twitter:安達裕哉

◯Facebook:安達裕哉

◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(webライターとメディア運営者の実践的教科書)