コンサルティング会社で管理職をしていたとき、一人、悩ましい人がいた。

彼は能力的には高かったが、今ひとつ仕事では飛び抜けた成果を出せていなかった。

なぜか。

それは、彼が「難しい仕事」を嫌がっていたからだ。

「皆がいつもやっている、通常の仕事」は滞りなく終わらせる。

しかし、少しイレギュラーな仕事や、やり方がまだ生み出されていない「動きながらサービスを作り上げる仕事」を彼は嫌がったし、実際そういう仕事をふると、小さい仕事であっても、彼はほとんどいつも拒否した。

だから彼にはいつも、標準化がすでにされている「定型的な仕事」しか渡せなかった。

だから、必然的に成果は「量」の競争になる。

標準化されている仕事は、ある意味新人でも少し訓練すればできるので、彼の価値としては、「新人よりも、そこそこたくさん仕事を回してくれる」というくらいしかない。

必然的に、彼の給与の伸びもストップした。

*

彼に不足していたのは一体何だったのか。

能力ではない。

仕事のやる気でもない。

私の考えでは、それは「勇気」と呼ぶべきものだったと思う。

ただ、誤解があると良くないので、きちんと説明したいのだが、ここでいう勇気とは、悪に立ち向かうとか、弱きを助けるとか、いわゆるRPGの「勇者」のような存在がもつ特性ではない。

また、◯◯チャレンジといった企画のように、「周りの人の目を気にしない」とか、「無謀なことにチャレンジする」とか、そういうものでもない。

あえて言語化すれば、組織やビジネスにおける「勇気」とは、言ってみれば「未知を扱うマインド」と言えるだろう。

言い方を変えると、「勇気がある」とは、「できないかもしれない」「努力が無駄になってしまうかもしれない」というおそれに対して、耐性が高いということだ。

彼は「未知のもの」に対して、徹底的に弱かった。

「できないかもしれない」

「失敗するかもしれない」

「怒られるかもしれない」

そんなふうに、いつも恐れていたように思う。

例えるなら、この低金利の時代に「元本保証ではないから投資はしない。預貯金しか信じない。」と言っているようなものだ。

しかし、実際には財産は、インフレに寄って目減りしている。

そうして「未知のこと」を拒否し続けた人間の行き着く先は、「先細り」である。

「勇気」を教えるにはどうしたら良いだろう

もちろん「先細り」を受け入れるのであれば、そういう生き方もある。

むしろ、そういうひとに「未知への対処」無理強いをするのは無粋だ。

しかし、彼は給料が上がらないことに対して、不満を持っていた。

「更に上を目指すなら、新しい責任と、未知の仕事を引き受けない限り、手に入らない」と何度も説明していたにも関わらずだ。

でも、彼にしてみればおそらく「こんなに働いているのに、なぜ給料を上げてくれないんだ」と思っていたのだろう。

しかし、彼が仕事を引き受けないのは、彼のスキルによるものではなく、彼のマインドによるものであったから、こちらとしては彼に何もできることはあまりない。

こうなると、お互い不幸である。

*

そういった事態を自社だけではなく、様々な会社で見るにつけ、私は「勇気」を持つことの必要性を感じた。

また、果たして「勇気」は後天的に獲得できるものなのか、ということが気になった。

ビジネスというのは、未知への対処がうまいほど、大きな成功をしやすいからだ。

いや、ビジネスだけではない。

人を助けたり、皆が困っている問題を解決したり、子供を育てたりすることなどもすべて、未知を扱う以上、「勇気」に関わる問題だと感じる。

結局、勇気の欠如の最大の問題は「自分の見える範囲でしか考えられない」ということなのだ。

他者と関わる場合、必ず未知の問題が発生する。それを恐れて何もしないのであれば、得られるものがないのも当然の結果だ。

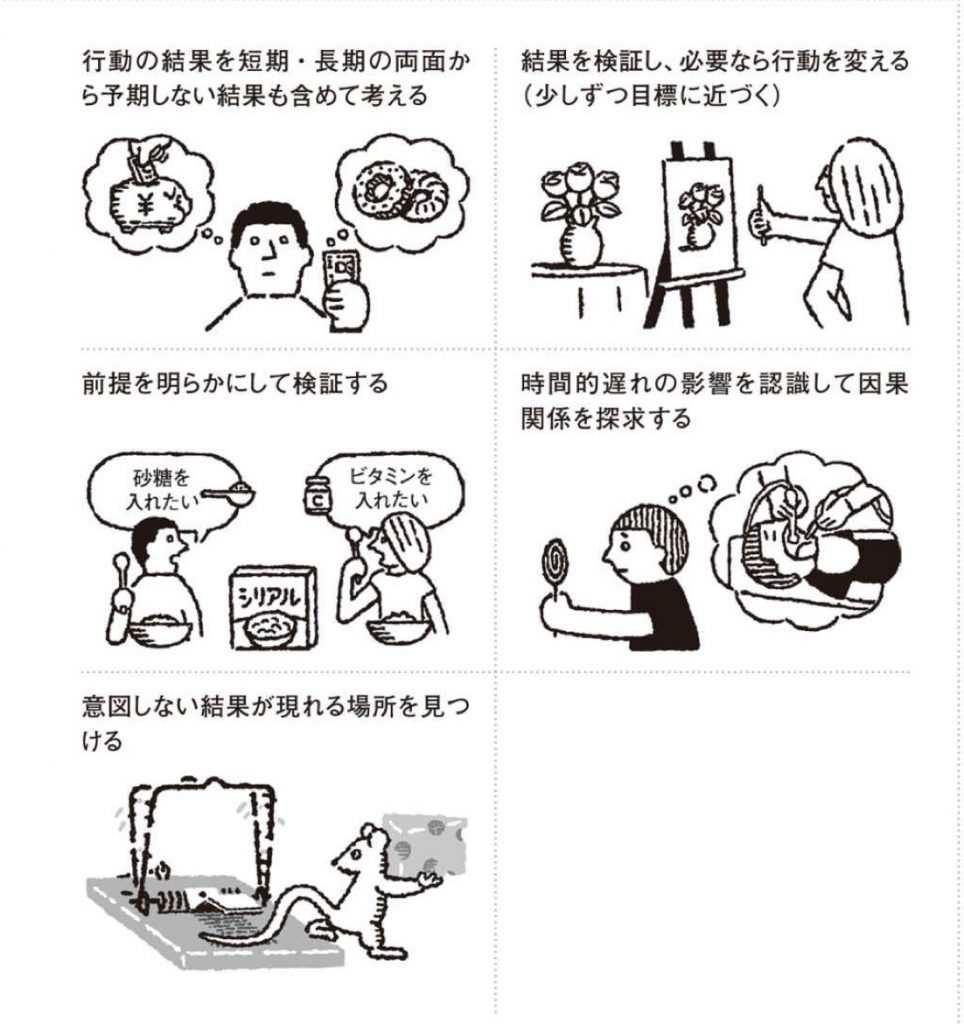

「システム思考」で知られるビーター・センゲと、「EQ」で知られるダニエル・ゴールドマンの共著「21世紀の教育」では、未知への対処が、非常に重要な教育の項目となっている。

そして、こうした能力は、「やるべき範囲」や「出題傾向」が決まっている、学校の「受験」では身につきにくい。

学校教育は本質的には、予期しないことを嫌い、ランダムを遠ざけ、失敗をさせまいとするからだ。

しかし、上のような「未知への対処」は世界の各地で教育として取り入れられ始めているし、後天的に獲得できるものだとピーター・センゲらは確信しているようだ。

私もそれを信じたい。

文明は日常生活からリスクを排除し、快適さを提供し続けた。

しかし、どこまでいっても「リスク」をゼロにすることはできないし、他人と関わったり、未知に挑戦するリスクを取らなければ、貧しくなる一方である。

必要なのは「リスクを取らない」ことではなく、「リスクをうまく取るにはどうしたら良いのか」という知恵であり、実践的なノウハウなのだと、つくづく思う。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

安達裕哉

元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。

◯Twitter:安達裕哉

◯Facebook:安達裕哉

◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(webライターとメディア運営者の実践的教科書)

image:Michael Shannon