先日、大学時代からの友人と一杯飲んでいる時に、おもしろい相談をされることがあった。

「大昔の元カノのために、手料理を作ることになったねん…」

穏やかでない話に前のめりで聞いてみると、お相手は20代なかばの時に付き合っていたという、2つ年下の女性。ある会合で20数年ぶりに再会し、それから数回、食事を重ねているという。

そして今度、女性の誕生日のレストランを決めようと相談したところ、手料理を食べたいと言われた、というような話だ。

「いや、ちょっと待て。理解が追いつかん…。そもそもお前、結婚してるやろ。相手にも家庭があるんちゃうんか」

「いやいや、黙ってたけど俺、2年ほど前に離婚してる。彼女も実は、ずっと独りやったそうや」

「そうか、それにしても展開早いな…」

「いい年して、そんなことには絶対にならんって。手料理の時間もランチやし、作って食べたら帰るだけや」

全くそう思えないが、とりあえず相談は何なのかと聞くと、彼女に何を作るべきか、というノロケに近いものである。

そんなもの知ったことではないので適当にあしらうのだが、ヤツは少し、気になることを言う。

自分は今、上場企業の部長職で独り身でもあり、お金に余裕があること。だからできる限り良いお店に、本当は連れて行ってあげたいこと。

手料理というのは遠慮の口実なのでは、というような内容だった。

「うーん…。何を作ろうが知ったことちゃうけど、お前その考えで行くと、きっと大失敗するぞ」

「なぜ成功できたのかわからない」

話は変わるが、戦国時代を代表する知将の一人、毛利元就についてだ。

中国地方全域を制圧した大大名であり、少しでも日本史に詳しい人であれば、その名を知らない人はいないだろう。

息子たちを「三本の矢」に例え、三兄弟で力を合わせるよう諭したとされる話は戦前・戦後、元就の逸話として広く語られてきたのでなおさらである。

しかしその元就。

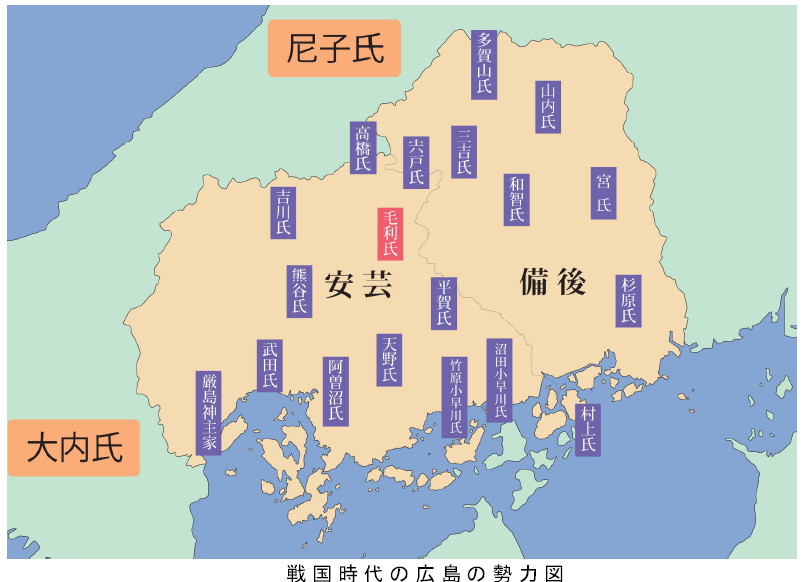

家督を相続した当初は現在の安芸高田市の一部、吉田町周辺を治めるだけの、極めて無名な国人のひとりに過ぎなかった。

以下ベージュ色の地域は今の広島県だが、毛利氏の支配地域がどれだけ狭小であったか、よくわかるのではないだろうか。

史実について諸説あるので、歴史考察は下記広島県の情報をベースにする。

そんな元就が生まれたのは戦国時代初期の、1497年。織田信長(1534年生)の37歳上、徳川家康(1543年生)の46歳上といえば、時代感が伝わるだろう。

1523年、27歳の時に家督を継ぎ小さな城の城主になると、大大名であった大内氏や尼子氏の圧力に苦しむ。「町長」程度の支配領域で、「県知事」級の勢力を持っている相手と敵対するのだから当然だ。

そんな中、元就は周辺の国人たちと、共同で国を守る条約を結ぶことを思いつき、実行する。

「安芸国衆連署契状」と呼ばれるものだが、今風に言うと、弱小連合の盟主になったといったところだ。

そして地域に対する発言力を増すと、まずは大内氏と手を組み、尼子氏と戦う。

結果、広大な支配地域を手に入れると、返す刀で大内氏を攻め滅ぼし、中国地方の多くを支配下に置いてしまう。さらにその後、尼子氏も滅ぼすと、中国地方全土を手に入れた形だ。

極めて雑な説明で恐縮だが、要するに元就という武将は、話し合いと外交力で“勝てる環境”を構築し、さらに勝てる相手を選別して、立ち向かったということである。

改めて上図を見た時、この程度のリソースしか無かった領主が中国地方全域を支配する大大名になった奇跡に、驚きを感じるのではないだろうか。

しかしその上で、ここでお伝えしたいのはそのような、元就の戦略の話ではない。ご紹介したいのは、「三本の矢」の創作のもとになった「三子教訓状」である。

元就が3人の息子たちに送った人生訓だが、全部で14条からなる。

その第1条から第9条までは、まさに「三本の矢」の創作の元になった内容で、兄弟で力を合わせること。一族で協力しないと、毛利家は直ちに崩壊してしまうであろうことを諭す内容だ。

そして注目すべきは、その第11条にある。

以下、要点にフォーカスし少し乱暴に現代語訳するが、お読み頂きたい。

第11条

私は20歳の時に兄と死に別れてから、40年を生きてきた。

その間、毛利家は多くの敵と戦い、なぜか上手く切り抜けてこられた。

正直、なぜ自分が今も生きていられるのか、よくわからない。

私など、本当に不真面目で大した人格者でもない。

筋力もないし、体格にも恵まれていないし、頭だってぜんぜん良くない。

誠実で人に好かれる人柄だったのかといえば、そんなこともない。

何にも優れてなかったのに、今、自分がなぜうまくいっているのか。

自分ですらわからないんだ

やや砕けた表現をしたが、要旨そのような内容だ。

元就ほど、苦労を重ねた上で成功した大大名の「息子たちへの教訓」に、こんな内容があることをどう思うだろうか。

きれいな教訓を作りたがった先人は、前段の第9条までを拾い、

「弓矢は1本では簡単に折れるが、3本では折れないんだよ!」

などという物語を創作し、元就の言葉として伝えようとした。

しかし本当に学ぶべきは、客観的に大成功した戦国武将ですら、息子たちにその“成功要因”を伝えようとせず、

「俺、なんで成功したのかわからねえんだわ」

と説いていることではないのか。

中途半端な“成功者”ほど、成功できた理由を語りたがる。しかし本物の成功者は元就のように、その要因を語ることなどしない。

失敗に汎用的な理由はあっても、成功に汎用的なやり方など存在しないからだ。

そしてきっと、元就は自分自身の成功や能力を小さく表現することで、

「仲間や周囲の協力こそが大事。リーダーがそれを見失い、己を過信すれば、毛利家はたちまち滅びるだろう」

というメッセージを、子供たちに伝えたかったのだろう。

結果として毛利家は、紆余曲折ありながら幕末まで生き残り、長州藩として明治維新で“天下”をとった。

そして今もなお、日本の政治・経済に大きな影響力を残し続けている。

そんな毛利元就の生き方や、子孫に送った「三子教訓状」から学ぶべきことは、あまりにも多い。

価値観は「入れ子構造」

そして話は、冒頭の友人の件についてだ。

なぜ彼が、このままでは「昔の恋の延長戦」で大失敗すると、苦言したのか。

「断言してもいいけど、相手の女性は本当にお前の手料理を食べたいんやと思うぞ」

「そうかな…。じゃあ、できる限り良いワインとか、高級な食材を揃えて奮発してみるわ」

「だから大失敗するって言ってるねん。お前、昔から料理好きやったな。その女性とつき合ってた頃、フォアグラとかオマール海老とか、そんな料理作ってたんか?」

「んなわけないやろ、20代なかばで全くお金がなかった頃やぞ」

「なら彼女が本当に食べたいもの、少し考えればわからんか?」

そして、敢えて手料理を食べたいというのであれば、きっと何か想い出の料理があるはずということ。

過去と現在、大事な人生の時間を共有してくれていることへの感謝のメッセージを、その料理の再現に込めること。

そうすればまあ、幸せなランチタイムになるんじゃないか、とアドバイスする。

「そうやな…。若い頃なんで大したことはできんかったんやけど、俺が作った炊き込みご飯と豚ロース肉のソテーは、美味しいって言って食べてくれてた」

「俺ならそれを作る」

「わかった、少し考えてみる。ありがとう」

そして話は、元就の「三子教訓状」についてだ。

繰り返すが、元就が同書で説いたのは仲間への感謝とその重要性であり、今の自分があるのは周囲のおかげというメッセージ性だ。

大きな政治の話のようだが、組織とはどこまでいってもリーダーと部下の、1:1の人間関係の積み重ねに過ぎない。

そしてトップリーダーの立ち居振る舞いをみて、その下のリーダーは自分の行動を決める。

それは下に向かってどんどん入れ子構造に膨らんでいき、トップリーダーの価値観が伝播していく。

トップリーダーが部下を大事に想い、仲間から敬愛されるような組織は本当に強い。

毛利家はもちろん、D・カーネギーのような米国の大富豪にも通じるリーダーシップだ。

そしてそんな人間関係は、1:nではなく、1:1からしか始まらない。

だからこそ、「成功自慢」ともいえるような“高級食材”のクソつまらない手料理を振る舞うのか。

共に過ごしてくれた過去に感謝し、想い出の料理を再現しアレンジして、感動的な食事の一シーンを演出できるのか。

ヤツが今後、彼女との関係だけでなく、さらに上の役職に昇れるのかを含めて、結果を楽しみに聞きたいと思っている。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【プロフィール】

桃野泰徳

大学卒業後、大和證券に勤務。

中堅メーカーなどでCFOを歴任し独立。

主な著書

『なぜこんな人が上司なのか』(新潮新書)

『自衛隊の最高幹部はどのように選ばれるのか』(週刊東洋経済)

など

お寿司の中で何が好きかと聞かれたらかっぱ巻きと答えるのですが、少数派ですかね…

X(旧Twitter) :@ momod1997

facebook :桃野泰徳

Photo by:Dave Lastovskiy