日常には、アドバイスを求められるシーンがあります。

例えば、こんな具合です。

「転職したほうがいいかなあ」

「どうしたら結婚できるかな」

「上司と合わないんだけど、どうすればいい?」

優しい人ならば、きっと「力になりたい」と思い、その人のために一生懸命、アドバイスを考えることでしょう。

しかし、よほど訓練を受けた人でなければ、アドバイスは辞めたほうがいいのです。

場合によっては、お互いに不快な思いをしてしまうかもしれません。

*

私はコンサルティング会社で長いこと働いてきました。

多くの方は、コンサルタントは、アドバイスを生業としているイメージがあると思います。

が、コンサルティング会社ですら、その内部で新人を教育するときには

「とにかく、お客さんに対してアドバイスをするな」

と教わりました。

いったいなぜ、「アドバイスをするな」と教えるのでしょう。

端的に言えば、「アドバイスは難しい」からです。

このように聞くと、「確かにアドバイスは難しいけど、専門家なら解決策を見つけるのはそれほど難しくないのでは?」と思う方もいるかもしれません。

そうです。

そのとおりです。聞かれたことに対する解決策を見つけるのは、実は難しくないのです。

例えば、

「痩せたいんです、どうすればいでしょう?」

という方に対して

「食べる量を減らして、運動せよ」

という、唯一の解決策は、誰にでもアドバイス可能です。

しかし、「アドバイスが適切か」という観点からするとどうでしょう。

「食べる量を1日2食に減らして、運動すればいいんだよ!筋トレ週2回やってるよオレ。」

なんて言われても、恐らくそのアドバイスはほとんど役に立たないばかりか、相手にむしろ

「そんなのできないから悩んでるんだろ。マウント取ってくるんじゃねえよ」

と思われてしまうかもしれません。

アドバイスは正しくとも、実行は別。

これが「難しさ」です。

*

さらに、難しい問題もあります。

アドバイスを欲しがっていそうな人であっても、実はアドバイスを求めていないことが多いのです。

例えば、こんなことがありました。

「家の片付けがどうしてもできなくて……困ってるんだよね」

と知人に言われた時のことです。

片付けの神様として有名な、「こんまり」さんも言うように、本質的には、片付けはまず、捨てることから始めねばなりません。

私は、気の置けない知人相手だと、すっかり油断していました。

ですから、「アドバイスをするな」という禁を破って、思わずアドバイスらしきことを言ってしまったのです。

具体的には、「人生がときめく片づけの魔法 」が良かったよ、程度のことを言いつつ

「片付けの時間を取ったほうがいいよね」

程度の軽い話をしました。

すると、相手が困った顔をしました。

「どうしたの?」

と聞くと、

「ありがとう、でも忙しくて片付けする時間が取れないんだよね」

というのです。

察しの悪い私でも、さすがに気づきました。

「ああ、これはアドバイスを求められてなかったやつだ」

と。

愚痴のようなものを聞いてほしいだけの時が人間にはあります。

それに対して「マジレス」をしてしまい、相手を驚かせてしまいました。

本質的には「人間はアドバイスを求めてない」

様々な場面での、コンサルタントの経験から、私は次のように結論付けています。

「人間は、よほどのことが無い限り、そもそもアドバイスを求めてない」と。

多くのコンサルタントとしての仕事も、

「アドバイスをする」というよりは、「相手のやりたいことを後押ししてあげる」という仕事の方が、圧倒的に多いのです。

要は「アドバイスは要らん。手伝いはほしい」です。

コンサルティングが「高級人材派遣」と呼ばれる所以はここにあります。

あながち間違っていません。

そもそも、いくら正しくても、他人の意見は、実行されません。

実行されるかどうかの基準は、正しいか正しくないかだけではなく、自分がやりたいかどうかです。

ただし、人間が面倒くさいのは、

「他の人の意見を聴いたうえで、自分の意見を採用した」

という事実が必要なことです。

一人では決めるのが不安、だから、心の中ではもう決まっているけど、他の人の意見を聴いてみよう。

その時は、余計なことを言わずに、「それいいね」と言ってもらいたい。

これが多くの人の「アドバイス」に対する本音です。

もちろん、例外的に「客観的なアドバイスが欲しい」という、メンタルの強い人もいます。

本気で困っていて、にっちもさっちも行かず、アドバイスを求めている人も、存在はしています。

しかし、デフォルトでは

「人間はアドバイスなど必要ない」

という考え方のほうが、圧倒的に汎用性があります。

ひどいときには、「上司に困っている、意見が欲しい」と言いつつ、本当に客観的に意見を言うと、

「自分は悪くない、悪いのは上司、あの人が来てから部署がおかしくなった」

など、愚痴と自己正当化に走る人もいます。

「これから頑張りたいので、どうすればいいか教えてほしい」

と言いつつ、「これをやってください」というと、激しいえり好みを見せる人もいます。

「仕事の相談です。どうしたらいいでしょうか」

と聞いてきたかと思うと、結局「私にはできないので、課長がやってください」と、丸投げをしてくる人もいます。

最初は「アドバイスが欲しいとかウソじゃねーか」と、私も戸惑いました。

しかし、今では、それでいいのだ、と思っています。

結局、自分が何をするのかは、自分で決めなければならないのですから。

ですからアドバイスを求められている時には、コンサルタントを気取るのではなく、「カウンセラーの所作」が役に立つと思います。

プロカウンセラーの聞く技術

- 東山紘久

- 創元社

- 価格¥1,509(2025/07/18 01:08時点)

- 発売日2000/09/20

- 商品ランキング16,689位

私が読んだ中でも、最もお勧めは上の書籍です。

特に、

・避雷針になる(ひたすら愚痴を聞いて、聞いたらすぐに忘れる)

・自分のことは話さない

・他人のことはできない(から、聞いたら放っておく)

・聞かれたことしか話さない

・情報以外の助言は無効

・評論家にならない

・ListenせよAskするな

などの技術は、非常に参考になります。

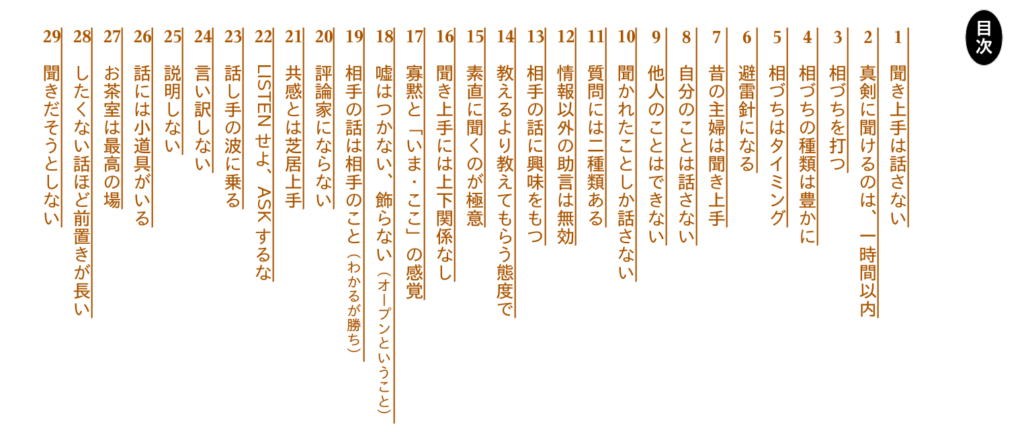

以下に目次を載せますので、興味ある方はぜひ手に取ってみてください。

本当にアドバイスを求められているとき

もちろん、なかなか、わかりにくいのですが。

「本当にアドバイスを求められているとき」もあります。

そういう時に、「適当に聞き流す」のは、相手にとってよくありません。

ですから、本気かどうかを確かめたいのであれば、その時は、こう聞いてください。

「わかりました。私は何をお手伝いすればいいですか? 何かできることはありますか?」と。

要は、「手伝い」を申し出る。

これは、コンサルタントの営業の時も行われていた手法で、最後のクロージングの時には

「我々がお手伝いしたほうが良いことはありますか?」

と聞いていました。

相手がはっきりと「要求」をし、それに対する「責任」を引き受けてくれる時には、アドバイスを引き受ける必要があります。

それについては、以下でも触れていますので、参照していただければと思います。

昔、私はお世話になった方から「勝手に人を助けるな、「助けてくれ」とはっきり言う人しか、助けないほうがいい」と言われたことがあります。

「どういうことですか?」と聞くと、彼は次のようなことを言いました。

まず、「勝手に人を助ける」とは、はっきりと助けを求められていないのに、何となくその人を助けてしまうこと。

いわゆる「善意」に近い。

しかし「善意」は問題を引き起こしやすい。

現場からは以上です。

ティネクト(Books&Apps運営会社)提供オンラインラジオ第6回目のお知らせ。

<本音オンラインラジオ MASSYS’S BAR>

第6回 地方創生×事業再生

再生現場のリアルから見えた、“経営企画”の本質とは【ご視聴方法】

ティネクト本音オンラインラジオ会員登録ページよりご登録ください。ご登録後に視聴リンクをお送りいたします。

当日はzoomによる動画視聴もしくは音声のみでも楽しめる内容となっております。

【今回のトーク概要】

- 0. オープニング(5分)

自己紹介とテーマ提示:「地方創生 × 事業再生」=「実行できる経営企画」 - 1. 事業再生の現場から(20分)

保育事業再生のリアル/行政交渉/人材難/資金繰り/制度整備の具体例 - 2. 地方創生と事業再生(10分)

再生支援は地方創生の基礎。経営の“仕組み”の欠如が疲弊を生む - 3. 一般論としての「経営企画」とは(5分)

経営戦略・KPI設計・IRなど中小企業とのギャップを解説 - 4. 中小企業における経営企画の翻訳(10分)

「当たり前を実行可能な形に翻訳する」方法論 - 5. 経営企画の三原則(5分)

数字を見える化/仕組みで回す/翻訳して実行する - 6. まとめ(5分)

経営企画は中小企業の“未来をつくる技術”

【ゲスト】

鍵政 達也(かぎまさ たつや)氏

ExePro Partner代表 経営コンサルタント

兵庫県神戸市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。3児の父。

高校三年生まで「理系」として過ごすも、自身の理系としての将来に魅力を感じなくなり、好きだった数学で受験が可能な経済学部に進学。大学生活では飲食業のアルバイトで「商売」の面白さに気付き調理師免許を取得するまでのめり込む。

卒業後、株式会社船井総合研究所にて中小企業の経営コンサルティング業務(メインクライアントは飲食業、保育サービス業など)に従事。日本全国への出張や上海子会社でのプロジェクトマネジメントなど1年で休みが数日という日々を過ごす。

株式会社日本総合研究所(三井住友FG)に転職し、スタートアップ支援、新規事業開発支援、業務改革支援、ビジネスデューデリジェンスなどの中堅~大企業向けコンサルティング業務に従事。

その後、事業承継・再生案件において保育所運営会社の代表取締役に就任し、事業再生を行う。賞与未払いの倒産寸前の状況から4年で売上2倍・黒字化を達成。

現在は、再建企業の取締役として経営企画業務を担当する傍ら、経営コンサルタント×経営者の経験を活かして、経営の「見える化」と「やるべきごとの言語化」と実行の伴走支援を行うコンサルタントとして活動している。

【パーソナリティ】

倉増 京平(くらまし きょうへい)

ティネクト株式会社 取締役 / 株式会社ライフ&ワーク 代表取締役 / 一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事

顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。

コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年以降、生成AIをマーケティングの現場で実践的に活用する機会を増やし、AIとマーケティングの融合による新たな価値創造に挑戦している。

ご視聴登録は こちらのリンク からお願いします。

(2025/7/14更新)

【著者プロフィール】

安達裕哉

生成AI活用支援のワークワンダースCEO(https://workwonders.jp)|元Deloitteのコンサルタント|オウンドメディア支援のティネクト代表(http://tinect.jp)|著書「頭のいい人が話す前に考えていること」65万部(https://amzn.to/49Tivyi)|

◯Twitter:安達裕哉

◯Facebook:安達裕哉

◯note:(生成AI時代の「ライターとマーケティング」の、実践的教科書)

頭のいい人が話す前に考えていること

- 安達 裕哉

- ダイヤモンド社

- 価格¥1,650(2025/07/18 10:08時点)

- 発売日2023/04/19

- 商品ランキング199位

Photo:Masjid MABA