最近話題となっている、トマ・ピケティの「21世紀の資本」を読んだ。まだ1回しか読んでいないので、今2回めにとりかかっている。難解な本であり、価格も6000円近くする高価な本だが、内容の是非にかかわらず、私の中では「100年本」と呼べるくらいの良い本だ。

最近話題となっている、トマ・ピケティの「21世紀の資本」を読んだ。まだ1回しか読んでいないので、今2回めにとりかかっている。難解な本であり、価格も6000円近くする高価な本だが、内容の是非にかかわらず、私の中では「100年本」と呼べるくらいの良い本だ。

内容をよくご存じない方のためにはこちらの記事が役に立つだろう。現在ではAmazonで2~3週間待ちの人気ぶりである。

21世紀の資本 トマ・ピケティ著 格差の仕組み実証 近現代世界経済史

英語版が出た途端に英米の経済論壇に一大センセーションを引き起こした話題の書だ。邦訳もよく売れている。大著の主張は簡潔にまとめられる。資本から得られる収益率が経済成長率を上回るとき、国民所得に占める資本の取り分は増え、資本と所得の格差は拡大する。ただし、格差は制度、政策や歴史の産物である。資本収益率と経済成長率の関係は時と場所によって変わりうるからだ。

(日本経済新聞)

この本は、要は現在の格差を生み出している根本は何か、ということにスポットライトを当てた本だ。

著者のピケティは、「資本そのものが生み出す富(資産を運用して得られる富)が大きすぎるので、資本家はどんどん富を貯めこみ、労働者との格差は広がり続ける」と言っている。

さて、この本を読んで、思い出したことがある。「希望は、戦争」というショッキングなキャッチで有名となった赤木智弘氏による言説だ。朝日新聞社の「論座」という雑誌に掲載された。

「希望は戦争?何をバカな、と思った方はぜひ読んでいただきたい。

「丸山眞男」をひっぱたきたい–31歳、フリーター。希望は、戦争。

私のような経済弱者は、窮状から脱し、社会的な地位を得て、家族を養い、一人前の人間としての尊厳を得られる可能性のある社会を求めているのだ。それはとても現実的な、そして人間として当然の欲求だろう。

そのために、戦争という手段を用いなければならないのは、非常に残念なことではあるが、そうした手段を望まなければならないほどに、社会の格差は大きく、かつ揺るぎないものになっているのだ。

戦争は悲惨だ。

しかし、その悲惨さは「持つ者が何かを失う」から悲惨なのであって、「何も持っていない」私からすれば、戦争は悲惨でも何でもなく、むしろチャンスとなる。

もちろん、戦時においては前線や銃後を問わず、死と隣り合わせではあるものの、それは国民のほぼすべてが同様である。国民全体に降り注ぐ生と死のギャンブルである戦争状態と、一部の弱者だけが屈辱を味わう平和。そのどちらが弱者にとって望ましいかなど、考えるまでもない。

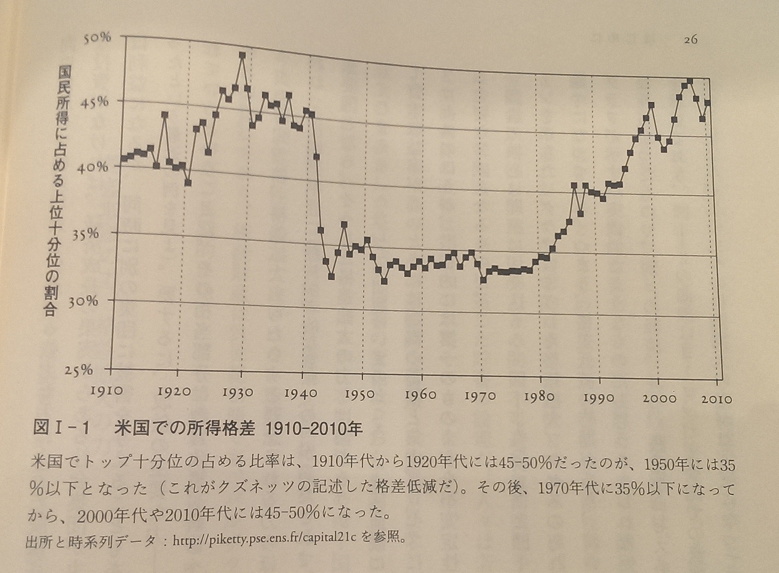

もちろん戦争が望ましいわけがない。だが、ピケティ氏の本によれば、世界が不幸であったはずの世界大戦で格差が減少しているのは紛れも無く事実である。例えば、下のアメリカの例で言えば、1945年の戦争により、大きく格差が減少している。

(画像 21世紀の資本 26P)

もちろん、格差が人を戦争に向かわせる、というのは論理が飛躍しすぎている。しかし、ヨーロッパにおける極右勢力の台頭の背景には、深刻な若者の貧困問題があるとの見方も強い。

何時の世でも、貧困はよそ者の排斥と、暴力、差別を招き入れるものである。

さて、ピケティ氏はこのような現状に対して、どのような処方箋を用意しているのだろう。当然戦争ではない。

結論から言えば、彼は、「累進的資産課税」を提唱している。

つまり、現在の課税の中心である「所得税」や「消費税」は、フロー、つまりお金が流れるところに課税をしている。しかし残念ながら、フローに課税する限り、労働者と資本家との差は埋まらない。

そうではなく、ストック、すなわち「預貯金」や「保有資産」に対して課税するのが、「資産課税」だ。例えば5億円を超過した資産に対しては課税し、毎年資産総額の数%を税金として納めなくてはいけない、と言う課税の方法だ。累進課税にすれば、資産の多い人ほどお金をたくさん運用しなければ資産はどんどん目減りする。

これらを実現するためには、当然、海外に資産を逃せないように国際協調が必要であるし、預貯金の情報を国が一元的に管理する必要がある。また、美術品や工芸品、タンス預金などの「価値」を隈なく査定するというとてつもない手間もかかる。

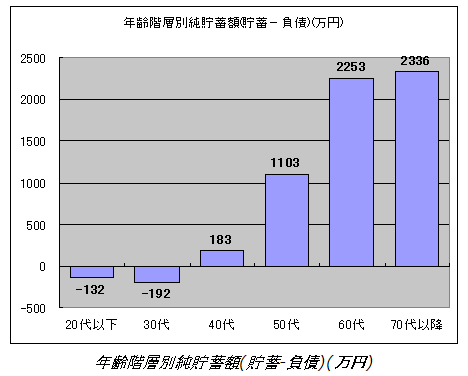

したがって、現実的には反対する人も多いだろう。特に老人の多い日本では政治的に難しい。日本のほとんどの資産は、現在の50代以上が有しているのだ。

20-30代は住宅ローンなどの負担が大きく純貯蓄額はマイナス。40代になってようやくプラスに転じ、定年退職を迎える60代になると急増する様子が分かる。「高齢者は金融資産を持ってるかもしれないけど、負債も抱えているだろうから、そんなに『使え使え』と急かしても無理では?」という論調は成り立たないことになる。

(出典:ガベージニュース http://www.garbagenews.net/archives/283182.html)

だが、「資産に課税」は、考え方によっては非常に合理的だ。資産を手元で眠らせておけば毎年勝手に目減りするから、「減るくらいなら」と、投資も消費も増えるかもしれない。「世代間格差」がこれにより無くなるのであれば、諸手を上げて賛成の若者も多いだろう。

「資産課税」を掲げる政治家がもし現れれば、若者の投票率をあげる絶好のチャンスだ。

そういえば、「マイナンバー制」で、預貯金の情報を国が管理するようになるという。

政府は国民一人一人に割りふる個人番号=マイナンバーを活用して預金者の資産を適切に把握し、税の徴収漏れなどを防ごうと金融機関に対し、マイナンバーで口座情報を管理するシステム整備などを求めていくことになりました。

格差が拡大し続け、「資産課税も悪くない」という人が多数になれば、国会で法案が通り、資産課税が実現する可能性もある。

しかし、本当に「持てるものから取り上げて、貧しきものに配る」が良いのだろうか。

内田樹氏の「格差社会論」には、次のような一文がある。

戦争がある種の平等をもたらすというのはほんとうのことである。

1945年、敗戦の年の冬には食料が払底し、最悪の場合数百万の餓死者が出るのではという予測さえなされていた。しかし、実際にはほとんど餓死者は出なかった。人々が独占を貧しい資源をわかちあったからである。

「全員が等しく貧しい」社会(関川夏央のいう「共和的な貧しさ」のうちにある社会)には格差社会論的な意味での「貧者」は存在しない。しかし、この「共和的な貧しさ」は赤木が望んでいるような状況の流動化による「生と死のギャンブル」とはまったく別のことである。

45年冬の時点で敗戦国民が「富者」であるためには旧軍の物資を盗んだか、占領軍に通じていたか、犯罪に関与しているかそのいずれかの方法しかなかった。このとき「フェアな競争の結果、私はこの地位と財貨を手に入れたのだから私にはこれらについて占有権がある」という主張をなすことは恥ずかしいことであった。少なくともそのような暗黙の合意が存在した。だから、相対的に富裕な人々はその資産を他の人々とわかちあう義務を感じたのである。「共和的に貧しい社会」というのは「貧者」がいない社会のことではなく、「富者」の名乗りがはばかられる社会のことである。

(内田樹の研究室)

残念ながら、スマートフォンを開くたび、「富める者」の暮らしが垣間見える現在、「知らなくても良いことを知らずにすむ」という貴重な機会は失われた。富者の暮らしは、富者が知る、知らざるにかかわらず、広く共有され、嫉妬の対象となる。

「資産課税」のような極端な手段に訴えず、「富者がうまくその持ち分を分かち合えるしくみ」というものが、これからの世の中に切望されるのだろう。でなければ、「戦争」に希望を見出す若者は増え続けるかもしれない。

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

筆者Facebookアカウント https://www.facebook.com/yuya.adachi.58 (スパムアカウント以外であれば、どなたでも友達承認いたします)