「会社でキャラが確立すると出世するらしいよ」と、随分前に誰かが言っていた。

その時は「ふ~ん」とあまり気に留めていなかったが、社会人になって社内のこともだいぶ見えてくるようになった今、この言葉をふと思い出す。

私は当たらずといえども遠からずといったところだと思っているが、「まさにその通り」と思う人もいれば、「キャラなんて全く関係ない」と思う人もいるだろう。今回はキャラについて考えていくことにする。

まず言えるのは、キャラは便利だということ。特に芸能人は「キャラ」が重要視されているように見える。

いじられキャラはいじられることが仕事になっているし、天然キャラはちょっと間抜けな発言が求められていたりする。それぞれがそれぞれのキャラを演じることで場が成り立っているのだろう。

演じるとまではいかないにしても、自分のキャラは意識しているはずだ。キャラが確立されていないと本人はどのようなスタンスでいればいいのかわからず、周囲の人もどのように扱えばいいのかわからずにいて、イマイチ盛り上がりに欠けてしまっているような印象を受ける。

キャラは重要なんだな、とバラエティらしき番組を見ながらぼんやり思う。では芸能界ではないところではどうなのか。芸能界と同様にキャラは重要なのだろうか。

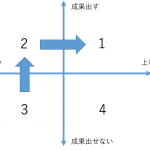

繰り返しになるが、キャラはとても便利なものだ。本人にとっても周囲の人にとっても。キャラが確立されていると周囲の人はその人に接しやすくなる。これが1点目の便利さ。

そしてもう1つ便利な点がある。それは様々なことが「あの人はああいうキャラだから」で済まされることだ。たとえば極端に無愛想だったり、だらしなかったりという一般的にマイナス要素として捉えられるようなことでも、「ああいうキャラだから」で済まされてしまう。

「他の人だったら許されないけど、あの人は“ああいうキャラだから”許されているよね」というような発言を私は何度か聞いたことがある。

そういうものなのか、と思った。感覚的にはわかる。私自身も「まぁ、あの人は“ああいうキャラだから”キャラ通りのリアクションだな」と思って終わり、ということは確かにあるのだ。

平均的な言動からかけ離れていても、キャラが確立されていると、そのキャラがその人にとっての水準になる。

そのため、平均的な言動からかけ離れたキャラの人が、そのキャラ通りに振る舞っていても、それはその人にとっての平均的な言動として認識される。

キャラを確立するということは、その人固有の水準を周知させるということなのだ。

キャラを確立するということは、その人がどういう人であるかということを事前に伝える役割を果たしているとも考えられる。それはキャラに限らず、その人の持つ属性でも同様のことが言える。

たとえばアメリカからきた留学生だったら、

「(世間が勝手に思っている)アメリカ人らしい」振る舞いをすれば「まぁ、そうだよね」と納得され、

「(世間が勝手に思っている)アメリカ人らしくない」振る舞いをすれば「あれ?」と違和感を抱かれる。

私もキャラではないが事前に「こういう人」だと思われたという意味で似たような経験をしたことがある。どうやら私は自分ではそう思っていないが、頑固な性格らしい。頑固というとあまり良いイメージはない。

だが、事前に「こういう人」だと思われたことが良い方向に作用した。何はともあれ納得感があったらしく、頑固であることがマイナスな印象には繋がらなかったようだった。

先入観・偏見通りの性格だと、逆に先入観・偏見に助けられることもあるのだと学んだ。

さて、キャラは便利だという話をしてきたが、便利ではあるものの、キャラに甘えるのは危険だとも思っている。

というのも、それが通用するのはあくまでキャラが認識されている範囲内のことであり、別のコミュニティに行けばそんなもの通用しないからだ。

社内でキャラを確立して居心地が良くなったとしても、転職して別の会社にいってキャラ通りの振る舞いをしたら「この人大丈夫?」と思われかねない。

キャラが認識されていようがいまいが、皆が1人1人の特性と向き合う姿勢を見せてくれればいいのだが、残念ながら多くの場合「平均」と比べられ、そこからズレていると後ろ指をさされるという現実がある。

「そんなの気にしないよ?」と開き直れる人はそれでもいい。でもそうじゃない人は、キャラの便利さとそれに甘える危険性をきちんと認識しておいた方が身のためかもしれない。

ではまた!

次も読んでね!

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

[プロフィール]

名前: きゅうり(矢野 友理)

2015年に東京大学を卒業後、不動産系ベンチャー企業に勤める。バイセクシュアルで性別問わず人を好きになる。

著書「[STUDY HACKER]数学嫌いの東大生が実践していた「読むだけ数学勉強法」」(マイナビ、2015)

Twitter: ![]() @Xkyuuri

@Xkyuuri

ブログ:「微男微女」