間違いを指摘すると、大抵の人は「すみません」と訂正する。

だから「それ、知らなかったです」と言われたとき、珍しいな、と思った。

知らなかったとしても「知らなかった」と相手に伝える人はあまりいない。

なぜなら、まず間違いは訂正するほかないこと。

さらに、「それくらいのことは知っておいてほしい」と思われてしまったり、「教えていないほうが悪いと言いたいのか」と不快にさせてしまったりと、デメリットのほうが大きいように感じられるからだろう。

世渡り上手な人は、そのあたりをうまくやる。

でも思ったことをそのまま表明してしまう人も中にはいる。

たぶん、何も考えずにただ「知らなかった」と言っているだけだと思うのだが、言われる側としては珍しいと思い、つい考えてしまうのである。

正直なところ、「さすがに常識の範疇だろう」と思うようなこともあって、何でもかんでも知らないでは済まされないと思う部分もある。

でも「知らない」ということを、すべてその人の責任にしてしまってよいのだろうか。

*

もう随分前のことになるけれど、小学生になったばかりの頃の記憶が1つ残っている。

それは、「休め、気をつけ、前へならえ」の号令を初めて聞いたときのことだ。入学式だったと思う。

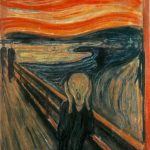

私以外の全員が、サッと動いた。号令通りに。でも私は動けなかった。知らなかったからだ。

たぶん、他のみんなは保育園や幼稚園で教わっていたのだろう。私の通っていた幼稚園では、そのような号令はなかったから、知らなかった。知らないと、動けない。

それでも学校では、全員が知っているという前提で号令がかけられていた。ちゃんと教えてから号令をかけてほしい、と思った。そんなの、知らないよ、って。

「知る」というのは、不可逆的なもので、一度知ったことについて、知らなかった状態に戻すことはできない。

だからこそ、一度知ってしまったことに対して、知らなかったときの状態を思い返すことは難しい。あたかも最初から知っていたかのような錯覚に陥る。

その傾向は知ってから時が経つほどに強くなると思う。でも、考えてみれば誰だって最初は知らなかったはずなのだ。

私は人事と言う立場上、毎月中途入社社員の研修をしているのだが、1つ失敗したと反省していることがある。

それは「お手洗いの場所」を伝えていなかったことだ。

研修中は休憩を挟みながら進んでいくから、休憩のときにお手洗いを案内する。しかし、職場は研修とは別のフロアにあり、当然お手洗いも別の場所にある。その場所を伝えることなく配属先へ案内してしまっていたのだ。

幸いにも、早い段階で「知らなかった」ことを伝えてくれた人がいたことによって気づかされ、その後は気をつけて伝えるようにしているのだが、自分が当たり前のように使っている場所なだけに、盲点になっていたのである。

会社では、新卒であれ中途であれ、新入社員は立場上「知らない」ということを言いづらい。

「知らない側が悪い」という雰囲気を感じ取ってしまうからだろうか。新入社員は一番知らないことが多いはずなのに、一番「知らない」と言いづらいという難しい立場にある。

だからこそ、先輩社員は相手の「知らない可能性」に敏感であるべきだと、最近強く思う。

「別にこちらから気を遣ってあげなくても、学びたい人は自分から積極的に学んでいくし、質問すればいいだけのことではないか」という意見もあるとは思う。

でも、最初のちょっとした気遣いで、お互いが気持ちよく働ける環境になるならば、それは積極的にやっていったほうがいいのではないだろうか。

知らない可能性に敏感になることは、たぶんそんなに難しいことではない。知らない人が知らないと表明することに比べたら、たいした負荷ではないだろう。

それに、知らない相手には、いつか誰かが教えてあげなければならないのだ。それなら先に教えてあげたほうが、そしてそのタイミングは早いほうがいいに決まっている。

もしそうする余裕がないのだとしたら、それはきっと自分に余裕がなさすぎるのだ。相手の「知らない可能性」に敏感になれるだけの余裕は、せめて確保しておきたい。

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

【著者プロフィール】

名前: きゅうり(矢野 友理)

2015年に東京大学を卒業後、不動産系ベンチャー企業に勤める。バイセクシュアルで性別問わず人を好きになる。

【著書】

「[STUDY HACKER]数学嫌いの東大生が実践していた「読むだけ数学勉強法」」(マイナビ、2015)

「LGBTのBです」(総合科学出版、2017/7/10発売)

(Photo:Alex Proimos)