どうもこんにちは、しんざきです。

字が汚過ぎて、連絡帳にメッセージを書いた時「これは本当に親御さんが書いたの…?」と先生に疑われるという実績を、長男、長女、次女の3人分解除しています。誠に申し訳ありません。

ほんのちょっとしたことなんですが、育児で心に残ることがあったので書かせてください。

特に一般化する意図はないです。

しんざき家では、おおむね長男と長女が母親似、次女が父親似であると認識されておりまして、次女と私には性格やら得意分野やら色んな共通点があるのですが、大きめな相違点として「次女は非常に負けず嫌いで、かつちょっと完璧主義なところがある」というものがあります。

私は「いい加減」と「おおざっぱ」が悪魔合体して服着て歩いてるみたいな性質なので、この点だけははっきり違います。

私はいつも「勉強は間違える為にやるんだよ」「間違えれば間違える程パワーアップ出来るから、間違えた方がお得だよ」と言ってるんですけど、次女って「間違える」「間違えたものを提出する」というのがどうも物凄く嫌みたいで、家庭内での自習プリントを採点してあげる際、私が×をつけそうになると「ああああああそこ直すから待ってーー!!」って無理やり横からインターセプトしたり、数問間違えたことで泣きべそになったり地団太を踏む、というようなことは昔からしばしばあったんです。

普段の宿題についても、「絶対間違えたくない」という意識が強すぎて着手遅れに繋がったり、完璧にやろうとし過ぎてなかなか手が進まなかったり、といった状況はちょくちょく観測出来ました。

「間違えたくない」という意識自体は決して悪いものではなく、丁寧な回答や見直しに繋がるならむしろ良いことです。

とはいえ、「間違えたくない」という意識が強すぎると、そもそも手をつけるのがこわくなったり、勉強が億劫になってしまったりするんですよね。

上でも書いた通り、普段の勉強は「よく分かってない部分探し」なので、極言してしまえば間違える為にやるものです。

それに対して、余りに「間違えるのが嫌」だと勉強の時間コストや心理的障壁が高くなり過ぎてしまったり、変なストレスがかかってしまう場合もある為、「最初から100点とらなくてもいいんだよ」「間違ったら直せばいい、という考え方もあるんだよ」ということを、どこかで実感させてあげたいなあ、とは以前から思っていたんですよ。

こういうのってやっぱ言葉だけじゃなかなか身につかないですもんね。

それはそうと。

次女は幼稚園の頃から、「アトリエ」というお絵かき・工作教室に週一で通っています。

長女はまた別のお絵かき教室に通ってまして、親としては「一緒のとこ通えばいいのに」って感じなんですが、どうも長女にも次女にもそれぞれのこだわりがあるようで、独立独歩の道を歩んでいます。

で、ある時、アトリエで課題が出たらしくって、それを家に持ち帰って来たんですよ。

「身近にある袋を材料にお部屋の模型を作ろう」みたいなテーマだったのかな。

お手本の写真を見てみると、紙袋を部屋に見立てて、その中に椅子や机が同じく紙で作り込んであって、へー面白いなーと思ったんですが。

で、この時、次女がえらい苦戦しまして。

折り紙やら画用紙やらの材料は集めてちょこちょこいじってはいるものの、なかなか工程が進捗せず、一方期限は迫っているようで、「出来ない……」って泣きべそかきつつも横になってごろごろ漫画読んだりしてたんですよ。

横から観察している感じ、ベッドやテーブルなどの家具をちょこちょこ作り込んではいるんですが、細部にあまりにこだわってしまって全体のイメージが出来ていない、結果作業に手がついていない、というような状態に見えました。

確認は重要なので、ちょっとヒアリングしてみました。

「(次女の名前)ちゃん、お部屋作ってるの?」

「作ってるけど、作ってない」

「なんで?」

「どんな風に作ればいいかわかんない……」

「でもベッドとかはちゃんと出来てるじゃん」

「こまかいのは作れるけど、お部屋全部はわかんなくて、大変そうなの……」

「おうちの部屋とか適当に真似して、ざーっと作っちゃえばいいんじゃないの?」

「そういうのはイヤ。先生に見せたくない」

大体想定通りです。

つまり次女は、

・そもそも部屋の全体的なイメージが出来ていない為、工程の大きさが見えない

・一方で品質に対するこだわりは強いので、いい加減なものを作りたくない

・結果的に、自分の中でもやもやと、作業工程のイメージ的な手間だけがふくらんでしまってなかなか手がつかない

という状態にあるようでした。

「もやもやした工程の大きさに対する心理的障壁」と「細かいこだわり」に挟み撃ちされてしまっている状態、完璧主義の弊害が分かりやすく出てしまっている形です。

これは誰にとっても同じだと思うんですが、「全体が把握出来ないけどなんとなく大変そう」という作業に手をつけるのって、凄くハードルが高いんですよね。

要件定義が適当で全体像がよく分かんないプロジェクトとか、基本近寄りたくないじゃないですか。

タスクリストが何十行もあるけど細部は全く分からないとか、考えるだけでも胃が痛くなる状況です。

更に、「こんなもの見せたら「雑過ぎ」と思われるんじゃないか」という品質に対するこだわり。

勉強とおんなじで、「間違ったものを提出したくない」という意識が強いから、「完成品」でないものを作ることに凄く抵抗があるわけです。

その点も次女の手を遅くしている要因であるように思えました。

ちなみにこういう時は一つ鉄板の解決法がありまして、「取り敢えず適当でいいから全体をざっと作ってしまう」「細部は後から詰めながらレビューを繰り返して品質を上げていく」という方法です。

いわゆる「Quick & Dirty」ですよね。

汚くってもとにかく「成果物」「全体像」があると、そこからイメージをふくらますことも出来るし、更にそれを改善していくことも出来る。

ものがあるから要件も固めやすくなる。

「取り敢えず提出することは出来る」ということからストレスも下がるし、それ以降の心理的なハードルも低くなる。

仕事でも勉強でも文章書きでも、いいことずくめなわけです。

「Quick & Dirty」って普段から適切に利用出来るようになると滅茶苦茶効率的なんですが、大人でもすごーく苦手な人が多いんですよ。

その辺、こういう機会に練習させてあげられるといいのかなーと。

なんか上手い感じに誘導出来ないかな、と思いました。

言い方を考えました。

「次女ちゃんさ、この前、〇〇ちゃん(隣に住んでいる仲がいい女の子)が作ったレゴ、改造したの見せてくれたよね」

「うん」

「なんか元があって、それを改造するのって次女ちゃんすっごく上手いよね」

「えへへ」

「でも適当に作ったのは見せたくないんだよね?」

「見せたくない」

「じゃあ、自分が作ったものを改造出来るように、まず改造する前のお部屋をざーっと作ればいいんじゃないかな」

「改造する前?」

「そう。引っ越しする時も、まず何もない部屋があって、そこに家具を持ち込んで素敵な部屋にするでしょ?なんもおいてなくてもまずお部屋だけでもあると、そこにどんな家具を入れたいかなーって考えやすいんじゃないかな。書き物でもお勉強でも、

「まず適当に全体をやっちゃって後から細かいところを直す」ってやり方、すっごく便利なんだよ」

この時点では「うーん?」という感じで、それ程刺さった風でもなかったんですが、ちょっと様子を見ていると手が動き始めまして、まず紙袋を使ってざーっとお部屋を作り始めて、出来たところからあれこれいじって色んな家具が出来ていったので、少しは納得してくれたのかなーと。

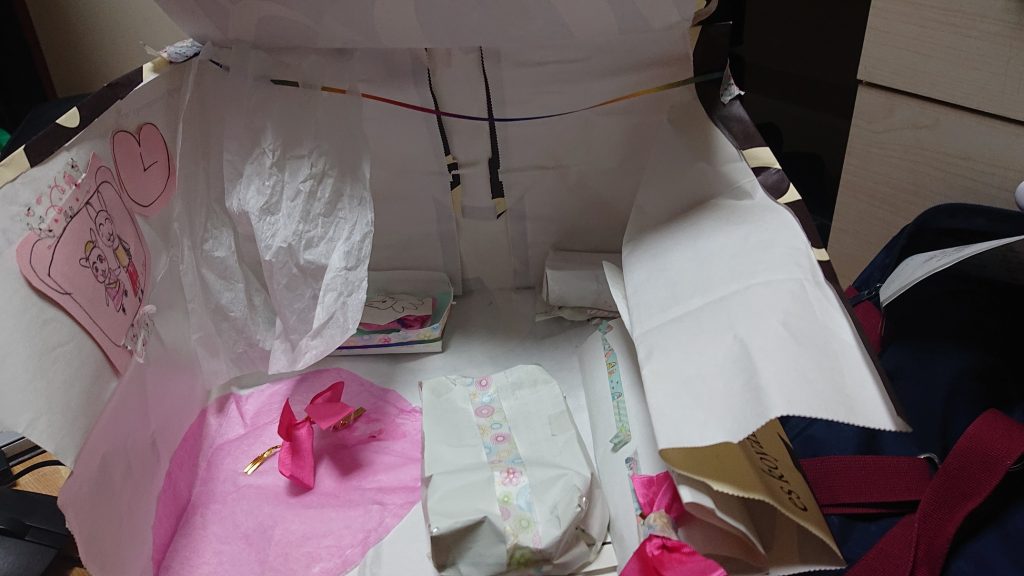

で、最終的に完成したのがこちらのお部屋です。

ベッドやらカーテンやらテーブルやら、壁には絵なんかも飾ってあって、非常に賑やかで楽しそうな部屋だなーと。親バカ目線で申し訳ないですが、「めちゃ素敵なの出来たやん!!」って褒めまくったわけです。

しかもこれ、元が紙袋なんで持ち運ぶの楽なんですよ。

あとから「先生にも褒められた!」って言ってたんで、まあいい感じの成功体験を積ませてあげられたかもなあ、と思ったわけです。

ちなみにこれ実は半年くらい前の話で、最近になって勉強の時も「取り敢えずやっちゃって、間違えたら後から直す」が出来るようになってきまして、聞いてみたら「前パパが「適当にやっちゃって後から直すといい」って言ってた」という言葉が返ってきたので、何某かは心に残ってくれていたのかなあ、と勝手に思っているんですが。

***

冒頭書いた通り、これはたまたま次女に刺さっただけのほんのちょっとした体験談なんで、特に一般化するつもりはありません。

Quick&Dirtyだって人によって向き不向きあるでしょうし、教えてあげた方がいい子もいればそうじゃない子もいるでしょう。

ただ、一点大人としての話をすると、繰り返しになりますがQuick&Dirtyって考え方、苦手な人滅茶苦茶多いんですよ。

昔ちょっと似たようなこと書いたんですが、

タスクをどんどん遅延させてしまう人に、何故遅延させてしまうのかヒアリングした時の話

こちらの人も、いわゆるQuick&Dirty的な進め方がものすごく苦手な方で、「まず雑に作る」ことに大きな抵抗をお持ちだったんですよね。

日本人ってQuick&Dirtyが苦手、って話あるじゃないですか。

実際「日本人」なんて大きく括っていいのかは分かりませんが、私の周囲にもそういう進め方が苦手な人が複数いることは確かです。

思うに、「瑕疵のあるものを人に見せたくない」という意識は、誰にとってもかなり強いものなのではないかと。

「最初は間違ってても後から直せばいいや」という考え方に馴染んでいない人は、凄く多いんじゃないかと。

もちろん仕事にも色々ありまして、Quick&Dirtyを適用していい仕事もあれば適用するべきではない仕事もあります。

とはいえ使い分けについては出来るに越したことはないわけで、「Quick&Dirtyを選択することも出来る人」というのは強いです。

そういう意味では、子どもの頃から「Quick&Dirty」にある程度馴染んでおく、少なくとも「そういう進め方もあるんだ」ということを知っておくのは悪くないんじゃないかなあ、と。

そんな風に思った次第なのです。

今日書きたいことはそれくらいです。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

著者名:しんざき

SE、ケーナ奏者、キャベツ太郎ソムリエ。三児の父。

レトロゲームブログ「不倒城」を2004年に開設。以下、レトロゲーム、漫画、駄菓子、育児、ダライアス外伝などについて書き綴る日々を送る。好きな敵ボスはシャコ。

ブログ:不倒城

Photo:erokism