仕事の能率を上げるにはどうしたらよいか?という問いに対しては、様々な方法がある。

仕事の能率を上げるにはどうしたらよいか?という問いに対しては、様々な方法がある。

「時間の使い方である」

「集中できる環境を作ることである」

「完璧を目指さない」

など実に多くのことが紹介されている。

だが、能率を上げる事に最も重要なことは、無駄な仕事をおこなわないことであり、重要なことを先に片付けることである。つまり、成果につながる仕事をやれ、という誠にシンプルな話だ。

したがって、仕事をどのようにやるか(How)よりも、何をやるか(What)が、何よりも能率のためには重要である。

実際、マネジメントの始祖であるピーター・ドラッカーは、仕事のコツを「もっとも重要なことから初めて、しかも一度に一つのことしかしない。」※1と言った。

では、そのために我々は何をすべきだろうか。それは明白である。重要な事から取り掛かるためには、

「すべての仕事が成果につながる目的を持ち」

「すべての仕事の手続きを明確にし」

「すべての仕事の順番を決める」

ことが必要だ。そして、この3つを過不足なくできるようにするためのテクニックが、仕事の細分化である。

したがって、仕事においてもっとも重要なテクニックであり、社会人が最初に憶えなければならないのは、仕事の細分化である。

仕事の細分化は、能率向上のための要諦である。

だが、仕事の細分化をうまくできる人は少ない。それは多くの場合、仕事の細分化について実務的な教育を受ける機会がほとんどないからだ。

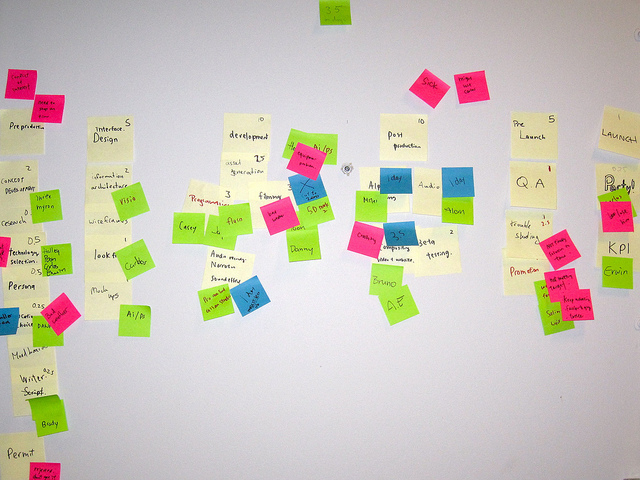

では、具体的にタスクの細分化はどのように行うべきなのだろうか。

実は、仕事の細分化の方法は2つのステップを踏むとやりやすい。

1.プロセスに分ける ⇒小さい動作に分ける。(≒作業手順を作ること)

2.成果を設定する ⇒プロセスに小さい成果を定義する(≒ゴール、仕事の質を決めること)

わかりにくいかもしれないので、例を上げてみよう。ここでは【ブログを書く】という行為を細分化してみることにする。

まずは、プロセスに分解する。

【ブログを書く プロセスに分解】

- ネタを考える

- 下書きをする

- 清書する

- 推敲する

- 公開する

これは作業手順である。もちろん作業手順がわからなければ、仕事にとりかかることができない。だから、多くの人は「仕事を細分化しなさい」と言われると、このプロセスへの分解を行う人が大多数だ。

だが、ここで止まる人も多い。「ネタを考える」ということだけでは、「結局、何も浮かばないよ」ということで、投げ出してしまう方や、先送りしてしまう方も多いからだ。

プロセスに分解しただけでは仕事を細分化したことにならないのである。

これをさらに進めるためには、一つ一つのプロセスに成果を設定していくことが重要である。

- ネタを考える

という仕事について、目的を考える。例えば

何のためにネタを考えるのか?

⇒書くため。

何のために書くのか?

⇒数多くの人に読まれるため?自分の思考のまとめのため?それとも上司のため? このように、何のため?を問い続けることで、「仕事の目的」が明確になる。

細分化した仕事を書きなおしてみよう。

- 皆に読まれる記事を作る、その記事の目的は◯◯である。そのためにネタを考える。

単に「ネタを考える」よりだいぶ良くなった。タスクの書き方を変えるだけで、仕事がとても進めやすくなり、能率が上がる。

次に

- 下書きをする

に取り掛かろう。これも同様に何のために下書きが必要かを考える。

例えば、ネタを一旦、一箇所に書き出して、頭の中を整理するために、などだ。実際、下がきは整理のためにはとてつもなく重要である。

- 頭の中を整理するために、一度ネタを一箇所に集約し、下書きをする。

とすると、単に下書きをする、よりも遥かに仕事が進めやすい。

次にいこう。

- 清書する

これも、何のための清書か?と同じように考える。ここでは、

- 断片的なネタからストーリーを作って、文章を構成するために清書する。

ストーリーを作るため、と定義できれば、「ストーリーの作り方」という形で検索し、テンプレートを集めることもできる。目的を書くことは、調べ物をするときにも有利である。

- 推敲する

何のための推敲か?を考えれば、目的はやさしい。

- 文章を読みやすく、筋肉質にするために、無駄なものを削ぎ落とす推敲をする

あまりひねりがないが、目的を添えることで、単に「推敲する」よりも多くの質の高いことができる。

- 公開する

何のため?それは、

- 広く読まれるため、、SNSなどを用いて、拡散してもらうため公開する。

自明であるが、自明であることも書いておくと後から見た時にアイデアが誘発される。

最後にまとめてみよう。仕事をプロセスに分解するだけでは

- ネタを考える

- 下書きをする

- 清書する

- 推敲する

- 公開する

だったものが、目的を与えることで下のようになる。これでもまだ大雑把で勧めにくいと思うなら、更に細分化すればよい。

【ブログを書く プロセス+成果に分解】

- 皆に読まれる記事を作る、その記事の目的は◯◯である。そのためにネタを考える。

- 頭の中を整理するために、一度ネタを一箇所に集約し、下書きをする。

- 断片的なネタからストーリーを作って、文章を構成するために清書する。

- 文章を読みやすく、筋肉質にするために、無駄なものを削ぎ落とす推敲をする

- 広く読まれるため、、SNSなどを用いて、拡散してもらうため公開する。

以上に示したように、細分化の本質は

作業を洗い出す+成果を定義する

ということであり、仕事を扱いやすい単位に小さくまとめていくためのものである。この方法は多くの仕事を抱える方には、とても有効である。

タスク管理に挫折した方などに、お試しいただきたいテクニックである。

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

・筆者Facebookアカウント https://www.facebook.com/yuya.adachi.58 (フォローしていただければ、最新の記事をタイムラインにお届けします))

・【大学探訪記】を始めました。

「研究が楽しい」「研究成果を知ってほしい」「スタートアップを立ち上げた」

という学部生、大学院生、研究者、スタートアップの方は、ぜひ blogあっとtinect.jp までご連絡下さい。卒論、修論も歓迎です。ご希望があれば、当ブログでも紹介したいと思います。

【大学探訪記 Vol.14】建築材料ならお任せ!俺たちコンクリート研究チーム。

【大学探訪記 Vol.13】ビルやダムなどの巨大なコンクリート構造物を長持ちさせるにはどうしたら良いのか?

【大学探訪記 Vol.12】R社に就職が決まってしまう大学生とは

・ブログが本になりました。

(Photo:Vancouver Film School)

※1 プロフェッショナルの条件(ダイヤモンド社)