優秀な学生が「会計士」にならなくなり、会計士の試験受験者が激減している、という記事を見た。

優秀な学生が「会計士」にならなくなり、会計士の試験受験者が激減している、という記事を見た。

公認会計士資格に魅力はあるのか?(Blogos)

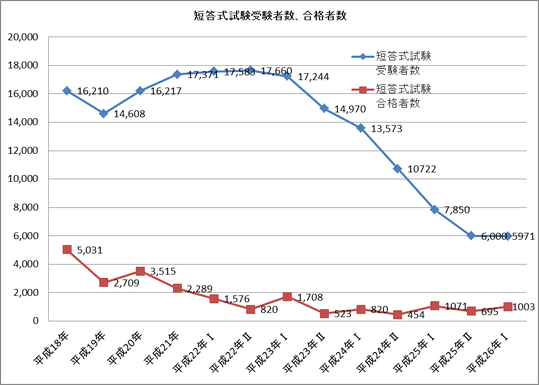

(画像出典:http://blogos.com/article/90973/)

グラフを見れば一目瞭然で、合格者数はともかく、受験者数の減り方がとんでもないことになっている。5年前のたった3分の1だ。受験者数が減る、ということはすなわち受験者のレベルも下がるので、業界全体の大きな課題であることは想像に難くない。

なぜこんなことになっているのだろうか。上の記事の著者は

”こういう「結果」になった根本的なたった一つの「原因」は何かというと、公認会計士試験制度を変えたことにあります。

金融庁も日本公認会計士協会も公認会計士試験制度の変更は「失敗」だったと分かっているはずなのに、なぜ試験制度を元に戻そうとせずに、別の解決策を探り続けるのか理解に苦しみます。”

と述べているが、おそらくこれは表面的な理由だろう。実際には問題は別のところにある。

監査法人トーマツの業績推移を見ると、それがよく分かる。最も稼いでいる「監査」が全く業績を伸ばせていない。関与会社数もほとんど増減なしである。伸びているのは「コンサルティング」と、「法務・税務」という、会計士資格の関係ない業務だけだ。

これがなぜかといえば、これも極めてシンプルである。新規上場の会社数を見るとよくわかるが、監査を必要とする会社が増えていないからだ。市場は寡占状態、マーケットも拡大しない。つまり、会計監査は衰退市場である。

学生は皆、それをよくわかっているのだ。試験制度を変えたところでどうにかなるものではない。

このような話をすると、会計士の事をよくご存じない方は「非監査業務や、コンサルティングで稼げばいいじゃないか」と仰る。

そのとおり、会計士がコンサルティングをやればよいのだ。企業の財務に深く関わっている会計士がコンサルティングをやる。これほど相性の良い組み合わせもないだろうと私も思っていた。

でも、現実は違った。監査法人の業績はなかなか回復しない。

会計士はコンサルティングが出来ないのである。「出来ない」という言い方は語弊があるかもしれない。正確に言えば、

「ほとんどの会計士は、コンサルティングの仕事を取れない。営業できない」

のである。

私は10年以上、監査法人のグループ会社に在籍したが、そこでわかったことは、会計士は絶望的に営業が苦手、ということだ。

よく考えれば当たり前のことである。会計士にとって、監査先は「お客さん」ではない。「お客さん」と呼んではいけないのだ。皆、「クライアント」と呼ぶことを教わる。クライアントの不正やミスを発見することが業務の会計士にとって、監査先は独立性の観点から、「お客さん」であってはいけないのだ。

さらに、「難関資格を取ったのだから、苦労して営業をして仕事を取ってくる、なんてことはしたくない。」という会計士も多い。

だから、監査法人の中にきちんと仕事を取ってこれる会計士は、数えるほどしかいなかった。

今の監査法人の中には、仕事の取れないパートナー(普通の会社で言う役員兼株主)が、山ほどいる。でも、とても給料は高い。滅びは必然だ。

もし、会計士になりたいなら、まずは難関資格を取得する、そして、「コンサルティングの営業を覚える」ことが必須だ。

営業をやりたくないなら、会計士なんぞにならないほうが良い。会計士がおいしい職業だったのは、10年前までだ。

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。