今日は、安達さんがbooks&appsに書いてらっしゃった「働いていると本が読めなくなるって、本当?」という記事に、返歌として「必死で働いていると本が読めなくなるって、本当!」という記事を添えてみたい。

冒頭の安達さんの記事でとりあげられているのは、『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』という本だ。

本を読んだうえで安達さんは、”本が読めなくなる理由を「忙しい」の一点で説明してしまうのはちょっと違うんじゃないですか”、と指摘している。

本を読もうと思えば、時間はとれる。

「忙しいから本が読めない」というのは昔からある話で、特に新自由主義や資本主義と関連が強いようには思えない。

そもそも、忙しくても本を読む人はたくさんおり、反例が多すぎる。

(『働いていると本が読めなくなるって、本当?』より)

この指摘自体はそのとおりで、「忙しいから本が読めない」「若者の本離れ」といった言葉は20世紀から言われていた。

そのうえ、本というメディアの現在の立ち位置は、必ずしも特権的とは言えない。

可処分時間の争奪戦ではゲームやアニメや動画配信が台頭しているし、サブスクリプションのおかげで各分野の名作がいくらでも dig れてしまう。あまりにも閲覧や鑑賞の対象が多いから、「二倍速再生のタイパが良い」とも言われている。

知識や教養のインストールにしても、本の独壇場ではない。

たとえば料理づくり、たとえばゲーム攻略などの分野では、料理本やゲーム攻略本よりも動画のほうがわかりやすい場面が多い。

だから「『忙しいから本を読まなくなった』だけでは説明できない」というご指摘はそのとおりだろうし、似たようなことが『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』にも書いてあったりする。

とはいえ、働いて働いて働きまくっている時には、実際、本は読めないのである。私だけでなく、私の周囲でもそのように口にする人は多い。これは、なんだろうか。

忙しくなった私は、読書もアニメもゲームも後ろ向きになった

まず、私自身の話をしてみよう。安達さんは、「忙しくても本を読む人はたくさんおり、反例が多すぎる」とおっしゃったし、私もそのように考えていた時期があった。

しかし2023年から2024年にかけて、私は三冊の書籍の原稿を書きながら精神医療や子育てに今までどおりにエネルギーを差し向けていた。この、クソ忙しい一年半ほどの間、私はブログを書けなくなると同時に「本が読めなくなった」。

現在もそうである。今度は対談・書評・テレビの仕事が押し寄せてきているからだ。忙しさの程度は研修医時代のようで、今の私は命を削って働いている。

さて、命の削れる音を聴きながら働いてみると、本当に本が読めない。

もちろん「仕事として読まなければならない本」は読んでいる。むしろ、そうした本は極限まで効率的に読んでいると言っても良い。効率化された読書は、私にとって読書というより情報のインストールだが、そういう、仕事としての読書は強引に読み切った。

そのぶん、仕事のため以外の読書が本当に痩せてしまったのである。

たとえば我が家には、以下のような積読がある。

ダンパー『宗教の起源』もレーヴィット『ヘーゲルからニーチェへ』も、私の仕事に関わりがあるものではないし、無駄でしかないかもしれない。

だが、意外な出会いをもたらし、私の脳内クラウドに新しい息吹をもたらしてくれる可能性はあるように思える。そういう新しい息吹をもたらしてくれるかもしれない未知の読書が、多忙になって切り捨てられてしまった。ぎりぎり新書ぐらいなら読めるが、それだって結構いい加減に読んでしまっている自覚がある。

これは読書に限ったことではない。ゲームの分野でも、せっかく始めた『十三騎兵防衛圏』や『ヨーロッパユニバーサリス4』はキリのいいところでストップしてしまった。

私にとってのゲームは、「より新しいプレイ、より上達したプレイをとおして新しい景色を見るため」のものだが、その新しい景色に出会うためにはきっちりプレイしなければならない。

しかし多忙になりすぎてしまうと、ソーシャルゲームのログインボーナスをもらうだけになってしまう。

アニメだって同じだ。つい、『ゆるキャン△』三期や『この素晴らしい世界に祝福を!』三期のような、既知の、ゆるく眺めていられる作品に流れたくなってしまう。

これは愛好家として堕落だと思い、最近ようやく『ガールズバンドクライ』を視聴したが、めちゃくちゃ面白かったけれどもすっかりくたくたになってしまった。私は、こんなに新しいものに対して脆弱になってしまっていたのか。

つまり、めちゃくちゃに忙しく働いていると、仕事以外の、新規性のあるメディア摂取全般が億劫になってしまったのである。

こうした悩みは、私一人のものではあるまい。「仕事が忙しくなったらゲームやアニメの新作が楽しめなくなった」、そこまでいかなくても「新規性のある作品に触れるのに抵抗感をおぼえる」は、疲弊した中年あるあるである。

私たちは本当に働かなくなっているのか

では、世間一般でも仕事は忙しくなっているのだろうか。

ここまで述べた、疲弊した中年あるあるを念頭に置いたうえで、「厚生労働省のデータでは、会社員の労働時間は減少している」という冒頭リンク先のグラフを思い出してみよう。

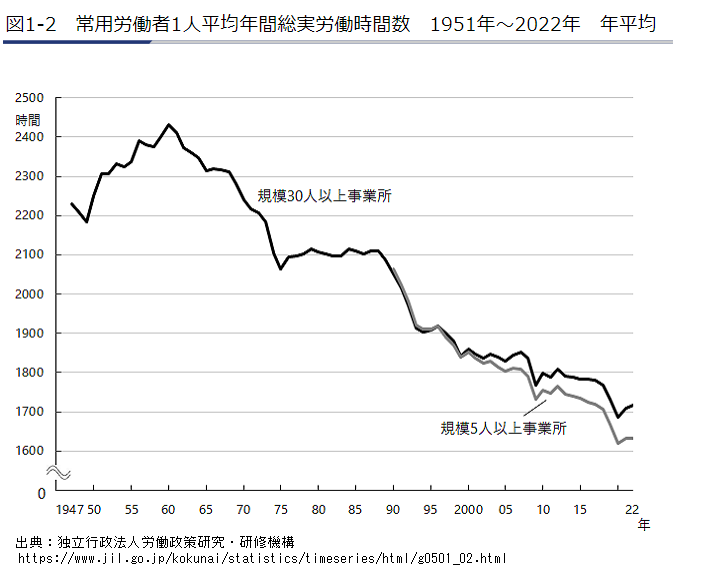

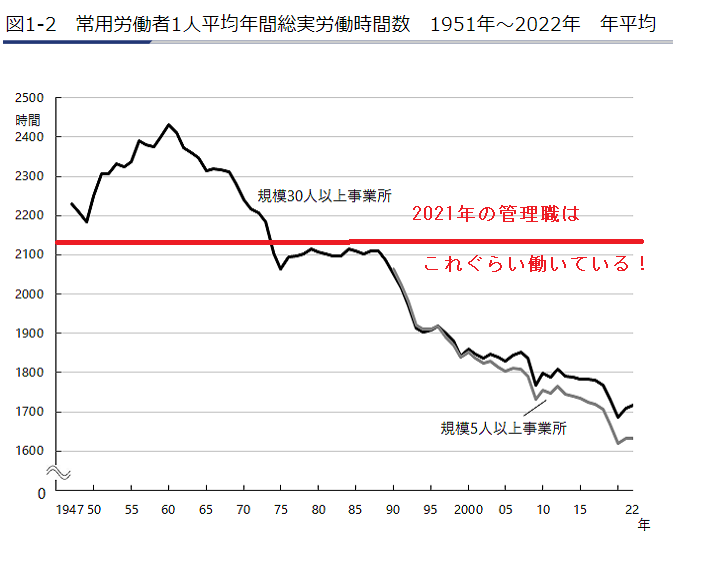

安達さんが引用した、独立行政法人労働政策研究・研修機構のグラフを見ると、なるほど、日本人常用労働者の平均労働時間は減少している。残業時間を加味してもそれは変わらない。こうした背景には、ブラック労働の撤廃や「働き方改革」といった昨今の情勢もあるのだろう。

しかし、私の周囲には忙しくて仕方がない人々が実際大勢いる。なぜ、彼らはあんなに忙しいのだろう?

ひとつには、「管理職には上掲グラフの数字よりも働いている」という問題がありそうだ。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構の2021年の調査によれば、管理職の実総労働時間は月あたり平均で177.4時間だったという。ということは、管理職の実総労働時間は年間でその12倍、約2130時間と推測される。この数字をさきほどのグラフに重ねると、だいたい1975~90年頃の常用労働者の水準であることがわかる。

こうして見れば、管理職はまだまだ忙しいのである。管理職の平均労働時間は、これでも昔より減っているというから驚きだが、他方、今の世の中には「名ばかり管理職」がはびこるようにもなっている。グリーン車を当たり前のように使える本物の管理職が年間2128時間働くのと、満員電車に詰め込まれて長距離通勤を余儀なくされる、名ばかり管理職が年間2128時間働くのでは、体力的な余裕は異なる。

管理職になる人は、そうでない人に比べて本を読む習慣が身についていることが多かろうけれども、そうした人々が激しく働けば「働きすぎて本が読めない」事態も増えるだろう。

もうひとつには、労働時間の密度が高くなっていないか、という疑問もある。

1960年代などと比較して、労働時間そのものは短縮しているとしても、2020年代の労働時間は安全かつ効率的にアウトプットを吐き出させるための労働時間である。そしてどこでも「人手が足りない」。

1960年代の労働時間は確かに長いが、この頃は、社畜を家畜のように使役するためのマネジメントとツールが成熟途上だった。

私が年上の人々から聞く限り、たとえ拘束時間が長くても手持無沙汰の時間が多く、アルコールを(就業時間中に!)たしなんでいる時間さえあったという。当時は窓際族も存在していた。今日、窓際族などという不完全な社畜は存在を許されない。

これらに加えて、じりじりと副業が増えている。株式会社第一生命経済研究所のレポートによれば、副業者数は10年前対比で4割強増えており、本業が正規雇用の人に限っていえば、副業が「学術研究・専門技術サービス業」や「情報通信業」の人が多いという。

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の著者や私の周囲で「本が読めなくなっている人が多い」理由のひとつは、副業で消耗している人が増えているから、という理由もあるかもしれない。

どこまでが「働く」でどこからが「遊び」なのか

そもそも資本主義に誰もが適応しきっている現代社会において、どこからが労働に属していて、どこからが労働の属していないと言えるのだろうか?

さきほど私は、「仕事のための読書はできるし、かえって効率化されている」と述べた。

仕事のための読書は、読書というより作業のようなもの、または大学受験の参考書を効率的にインストールするようなものである。そこでは読むことは仕事をすることに直結していて、まあ読書といえば読書だが、結局は仕事に隷属した読書でしかない。

対して、そうでもない読書、たとえば仕事の役に立つのかが甚だ怪しい読書、なんとなく読んでみる読書は、仕事に隷属した読書ではなく、どちらかといえば遊びに近い。あるいは散歩のような読書というべきか。

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の著者が考える読書も、遊びや散歩に近い読書、仕事に隷属しているわけではない読書なのだろう。

自分から遠く離れた文脈に触れること───それが読書なのである。

そして、本が読めない状況とは、新しい文脈をつくる余裕がない、ということだ。自分から離れたところにある文脈を、ノイズだと思ってしまう。そのノイズを頭に入れる余裕がない。自分に関係のあるものばかりを求めてしまう。それは、余裕のなさゆえである。だから私たちは、働いていると、本が読めない。

仕事以外の文脈を、取り入れる余裕がなくなるからだ。

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』より

仕事に隷属している読書は、新しい文脈をつくる余裕がない。仕事のためだけに読むと、仕事以外のことがノイズになってしまう。

ときにはそのような読書、もといインストールも必要だろう。だが、それしかできなくなってしまったら、読書をとおして新規性のある何かに遭遇するチャンスは遠のいてしまう。

「自分から遠く離れた文脈に触れる機会」は読書だけに限らない。ゲームやアニメにしても、自分にとってなじみのある作品ばかり求めてしまうのは余裕のなさを反映していないだろうか。

昔なじみの作品をリピートするのは楽しいものだし、それは否定されるべきではないが、だからといって自分にとって新しい作品にトライできなくなるのは愛好家として悲しいことである。

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』という問いは、「なぜ働きすぎているとソーシャルゲームの周回しかできなくなるのか」という問いに通じているし、「なぜ働きすぎていると完全新規のアニメを観るのがおっくうになるのか」という問いにも通じている。

仕事や収入に直接貢献する読書も大切だが、仕事に回収され過ぎず、意外な出会いや新しい気づきにひょっこり出会える読書も大切だったはずである。

ゲームプレイやアニメ視聴だってそうだ。効率性に中指立てて、こんな作品どうでもいいと思える作品にも触れることで生まれてくる豊かさはあったはずなのだ。

くだんの本の筆者は、そうした余裕が残されている社会が健全な社会だと結語しているが、個人においてもそうだと思う。

私も、次のクリスマスまでには色々な本をもっと自由に読みあさる余裕を取り戻し、つまり、健全な読書や趣味生活に返り咲けるように努めたい。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【プロフィール】

著者:熊代亨

精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。

通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)『「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?』『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』(イースト・プレス)など。

twitter:@twit_shirokuma

ブログ:『シロクマの屑籠』

Photo:Sarah Noltner