お正月に社会全体について放談するのが好きだ。

今回の主旨は「少子高齢化の進んだ日本社会を、『すでに終わっている』というパースペクティブから再点検してみよう」というものだ。ご笑覧いただきたい。

昭和100年。老衰国家日本

今年は昭和100年にあたる。

太平洋戦争から80年、バブル崩壊から約30年が経過した。“エコノミックアニマル”と揶揄されていた頃の記憶さえ遠くなった、衰えゆく国、日本。

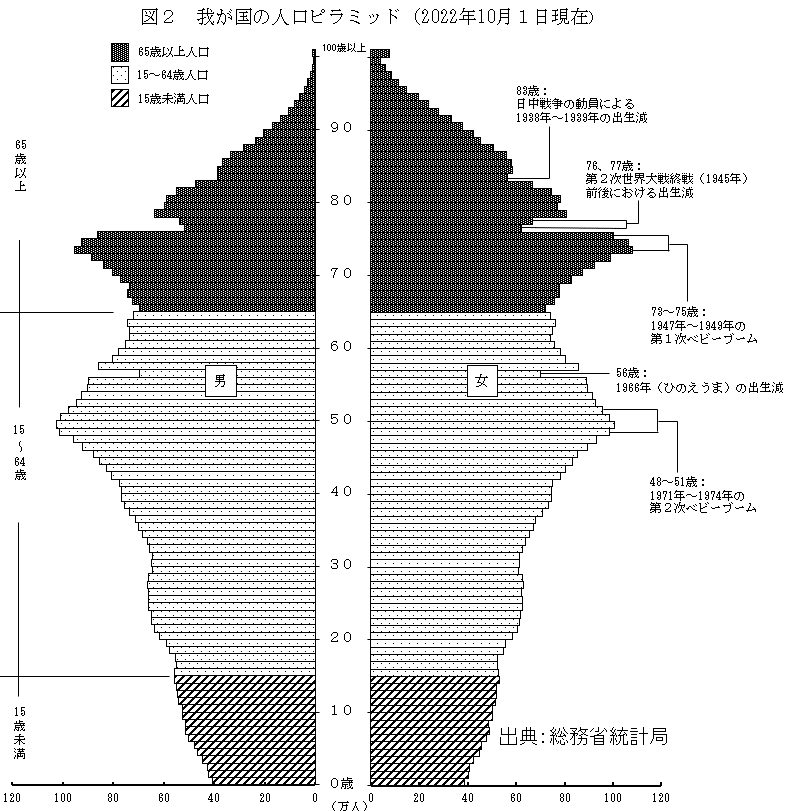

はじめに、その日本の人口ピラミッドを眺めてみよう。

日本の人口ピラミッドは二峰性を示している。峰のひとつは第一次ベビーブームに生まれた、いわゆる団塊世代で、これが75歳前後になっている。その団塊世代の老後を支えるべく、日本は前代未聞の社会保障費を費やし、多くのマンパワーを割いている。

社会全体の老齢化は街の風景にも現れていて、ゲームセンターやスポーツ用品店がなくなり、介護施設や葬祭センターにとって代わられた。過疎地はもちろん、東京都内でも高齢者に出くわす割合は高い。

もうひとつの峰は団塊ジュニア世代である。就職氷河期世代の前半にもあたり、経済的に恵まれないだけでなく、挙児や婚姻の機会を逃した人も多かった。既に50代を迎えたこの世代の世代再生産能力は、既になくなっている。

これから先、どんなに出生率が高まったとしても、この、竜頭蛇尾のようなかたちの人口ピラミッドを覆すことなど、できはしないだろう。

もちろん、人口ピラミッドを完全に覆さなければならないわけではない。ゆっくり人口減少していくぶんには問題にはならないだろう。

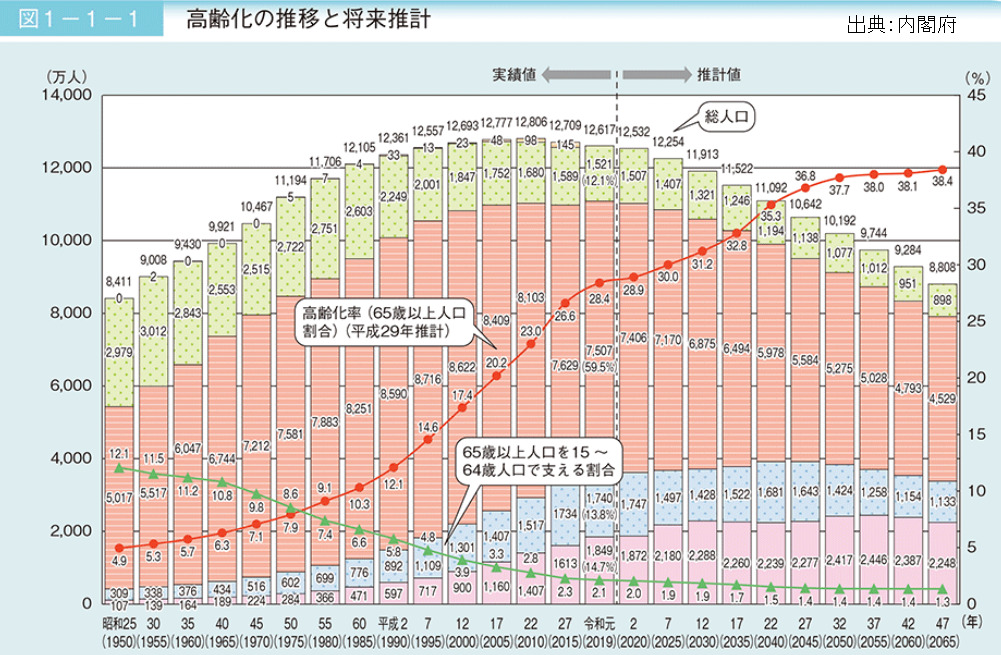

しかし2022年の日本の合計特殊出生率は1.26だったから、人口減少のスピードはそれなり早く、少子高齢化は進行すると思われる。内閣府の推計では、2055年には高齢化率は38%に到達し、その時には1人の高齢者を生産年齢人口1.4人で支える計算になるという。

「これから大変だ」ではなく「既に終わっている」と考えてみませんか

こうした、少子高齢化のグラフは誰でも見慣れているだろうし、日本社会の未来を憂う人なら「これから大変だ」「なんとかしなければ」と思うだろう。普段は私もそんな感じだ。

しかし今日はあえて「既に日本は終わっている」というパースペクティブでこれを考えてみたい。

社会学者たちは20世紀後半の段階から少子高齢化について試算し、警鐘を鳴らしてきた。

しかし警鐘が十分に顧みられてきたとは言えない。団塊ジュニア世代~就職氷河期世代が婚姻や挙児の適齢期を迎えていた頃、日本社会はそのことにさほど関心を持たなかったし、さほど便宜もはからなかった。むしろ、この世代の労働力を搾り取り、婚姻や挙児にリソースを差し向ける余裕を与えなかった。

20世紀後半から眺めた場合、2025年の日本社会の少子高齢化っぷりは「このままでは危ない未来」ではなく「当時の予測が悪いかたちで当たってしまった結末」である。人口置換水準の維持はもちろん、緩やかな人口減少で済ませる道も絶たれてしまった。終わってしまったのである。

終わってしまったという目線で、前掲の人口ピラミッドを振り返ってみよう。この、いびつな人口ピラミッドをどうにかする術は、もうない。なぜなら、世代再生産が可能な人口が全人口の半分もいないからだ。

日本人の平均寿命はずいぶん長くなったが、世代再生産のリミットはたいして長くなっていない。女性の妊孕性は35歳あたりから急速に低下し、50歳前後で閉経を迎える。男性も、30代後半から妊娠させる力がどんどん弱まり、男性ホルモンの濃度も低下していく。現代人は忘れがちだが、動物としての人間は40歳で初老と言って良い段階で、50歳ともなれば老人である。

今日の日本社会には、40代でも「若手」とみなされる職場や地域がいくらでもある。日本人の年齢の中央値が48.3歳というから、まあそんなものではある。だが冷静に考えると、初老と呼ばれたはずの人間が「若手」とは、世も末ではないか!

日本社会に慣れ過ぎていると当たり前のように思えるかもしれないが、たとえば、若年人口の多い東南アジア諸国と比べると、その異様さは際立つ。

ついでに言うと、高齢化率の高いドイツなど、他の先進国もたいがい老人の国である。ただし、老人の国の度合いや内実にも違いがあり、日本やドイツなどは現時点でかなり高齢化率が高くなっている一方、これからの高齢化のスピードはそれほどでもない。

韓国や中国は、現時点では日本よりも高齢化率が低いけれども、合計特殊出生率の低下速度がすさまじいので、やがて日本を追い越し、もっと深刻な老人の国になるだろう。それらの国々も少子化に対して決定打を打てていないので、この放談のパースペクティブで見れば既に終わった国と言えるかもしれない。

社会保障費も「危機」ではなく「破綻」とみてみよう

さて、少子高齢化といえば社会保障費にも目を向けないわけにはいかない。

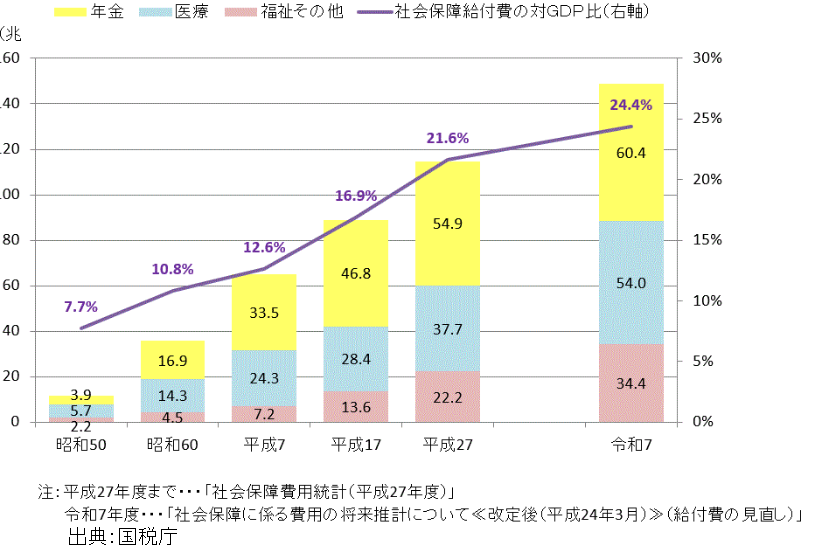

国税庁の試算によれば、日本の社会保障費は2025年には140兆円を上回るという。この社会保障費が、いわゆる現役世代への租税や赤字国債によって賄われている。これからますます生産年齢人口の割合が減っていくのに社会保障費が膨張し続けていくさまは、「危機感をおぼえるべきもの」というより「既に終わっている」何かではないだろうか。

社会保障費が膨張し続けているにもかかわらず、医療へのアクセスは悪化しようとしている。医療費の自己負担額は、平成から令和にかけてジリジリ大きくなってきた。昨今は、高額医療費の限度額引き上げが議論されている。それだけではない。ジェネリック薬を中心に薬剤の供給が滞り、新薬の導入も停滞している。介護者不足も深刻だ。

それでも現場はなんとか回っているから、この状態を「ぎりぎりの状態」「これから大変だ」といった視点でみることもできよう。普段は私もそういう視点である。

だがこの放談のパースペクティブでみれば、これも「既に終わったこと」、もっと言えば「破綻してしまったこと」と言える。社会保障費の膨張が止まらず、それでも介護者や薬が足りず、窓口負担も増え続けるとしたら、この構図、この状況じたいがすでに破綻といって良い状況でしょう?

もちろん、国や官庁は「えへへ、本当はもう破綻しているんです、ごめんねー」とは絶対に言えないので、これから先、どんなに社会保障費が膨らもうとも、窓口での医療費負担が高くなろうとも、マトモに使える薬が枯渇しようとも、日本の社会保障体制は絶対に、絶対に、絶対に破綻 しない! お上が破綻を宣言しない限り、社会保障体制はけっして破綻しないのである。

だが、それが行政的なレトリックのたぐいであることを、我々民草の側は知っておかなければならないし、つつがなく体制をまわしていかなければならないパブリックサーヴァントたちの立場や心中を察しておくべきだとも思う。どれほどカタストロフに瀕していても、「王様は裸だ」と言えないのが宮仕えの辛いところである。

そしてカタストロフがクライマックスになる直前までは、案外、体制は回っているようにみえるものだ。

第二次世界大戦末期のドイツや日本でさえ、ある程度まで体制は保たれていた。だが、カタストロフがクライマックスを迎えるより早く、戦中のドイツや日本は終わっていたではないか。

本当はすでにゆでガエル?

少子高齢化については、もちろんまだできることはあろうし、この放談における「終わる」や「破綻」が日本人の絶滅を意味するわけではない。社会保障制度や医療制度が破綻しようがしまいが日本人はそこに居続けるし、明日は必ずやって来る。そして私たちの人生はなおも続いていく。

しかし、世代再生産の構図や、社会保障とそれを支える制度や体制に関しては「終わっている」「破綻している」という語彙が似合うし、それらの終了や破綻に伴う辛酸を私たちはこれから舐めなければならない。というより、舐め始めたのが現状だと認識すると、色々なことの辻褄が合うようにも思える。

1973年に田中角栄が老人医療費をゼロに設定してから半世紀以上が経ち、その間に日本には医療が行き渡り、長寿が実現した。しかし行き着く先は老人の国で、半分以上の人間が世代再生産のリミットをこえてしまった国だった。

先進国の状況を見慣れていると、だからどうした、たいしたことでもあるまい、と思えるかもしれないが、これは有史以来なかった人口ピラミッドの構図であり、これほど老人が多数派を占めた国が過去にあったためしがない。

大事なことなので繰り返すが、どれだけ人口が減ろうとも、医療福祉体制が実質的に破綻しようとも、明日は来るし私たちは生きていかなければならない。これからを生きていくに際して、「日本社会は、既にグラグラと煮えた鍋である」というパースペクティブから現状を眺めてみると少し違う景色が見えるかもしれませんよ、と思い、この放談を作ってみた。

それで言えば、「私たちはこれからゆであがるカエルではなく、既にゆであがったカエルなのである」。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【プロフィール】

著者:熊代亨

精神科専門医。「診察室の内側の風景」とインターネットやオフ会で出会う「診察室の外側の風景」の整合性にこだわりながら、現代人の社会適応やサブカルチャーについて発信中。

通称“シロクマ先生”。近著は『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(花伝社)『「若作りうつ」社会』(講談社)『認められたい』(ヴィレッジブックス)『「若者」をやめて、「大人」を始める 「成熟困難時代」をどう生きるか?』『健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さについて』(イースト・プレス)など。

twitter:@twit_shirokuma

ブログ:『シロクマの屑籠』

Photo:Austin Santaniello