「無能」という言葉を聞いて、気を悪くする人もいるかもしれない。

が、無能とは、すなわち成果を出す能力の欠如であるため、会社を運営する上で「無能」をどう扱えば良いかは、常に頭の痛い話だ。

事実、ピーター・ドラッカーの著作には「無能」という言葉が多数使われている。

彼は非常に「無能」を問題視していた。

無能を並の水準にするには、一流を超一流にするよりも、はるかに多くのエネルギーを必要とする。

しかるに、多くの人達、組織、そして学校の先生方が、無能を並にすることに懸命になっている。

資源にしても、時間にしても、強みをもとに、スターを生むために使うべきである。

ところが「無能」の解決は、そう簡単ではない。

なぜなら、無能は

「頭が悪い」

「コミュニケーション能力が不足している」

「粘り強くない」

といった、わかりやすい個人の性質ではないからだ。

誤解をしている人もいると思うが、仕事をする人間の能力の高低は、ほとんどの場合、無能の直接的な原因ではない。

だから「あいつは無能だ」という言葉の使い方自体、間違っている。

いや実は、間違っているどころか、無能は個人の責任ですらない。

「そんなこといっても、能力が低いやつは、使えないよ。無能はクビ!」という経営者や管理職もいるかもしれない。

実際私は、ある外資系企業で、マーケティング部門の管理職が

「アタマが悪いんだから、どうしようもないじゃん」と平然と口にするのを見たことがある。

まあ、彼らも自分のクビがかかってるので、気持ちはわからなくもない。

ただ、それらの発言は、完全に的外れだ。

むしろ「無能」をかんたんに個人のせいにする組織の方に問題がある。

では無能とはなにか。

それは前にも書いたが、「個人の能力」ではなく、「人間を効果的に扱う能力」の欠如による。

無能にペナルティを課しても、無能は組織からなくならない。では、どうするか。

無能は、個人の能力の欠如ではなく、組織の能力の欠如に基づくので、個人を排除しても、いつまでも無能は組織に残り続ける。

「絶対的な無能」は存在せず、組織が「働く人の特性」を、成果を出すために運用できないときに、無能が発生する。

だから皮肉なことに、組織の能力が低ければ低いほど、無能は増える。

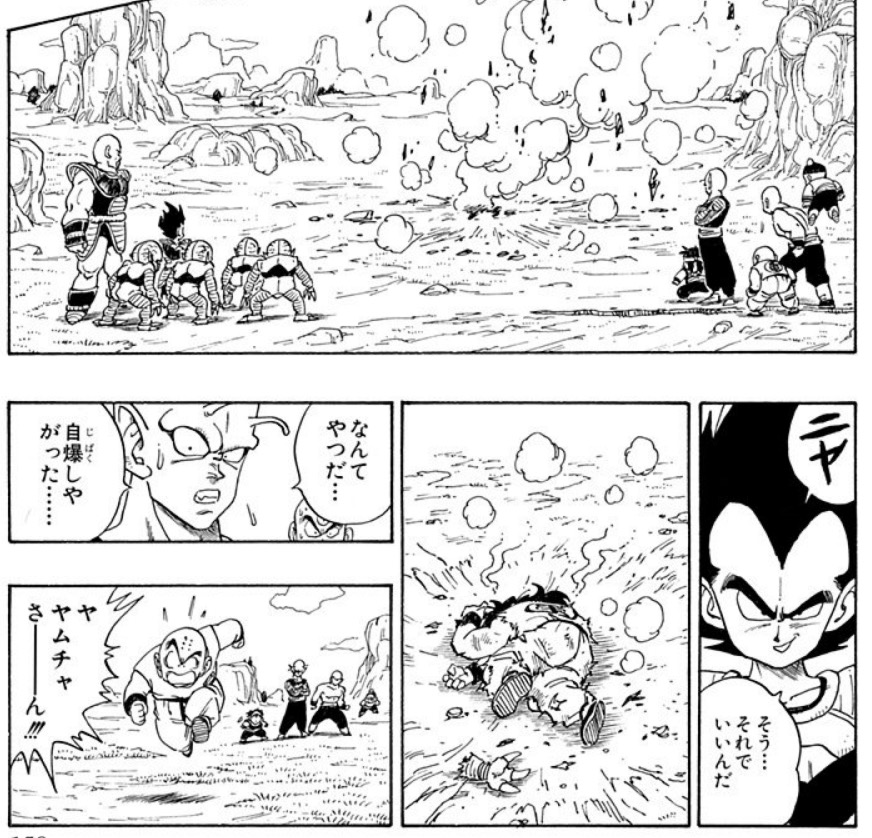

例えばわかりやすい「無能」の代表例である、ドラゴンボールの「ヤムチャの戦い」を見てみる。(ヤムチャファンには申し訳ないが……)

かれは、17巻でのサイヤ人との戦いのとき、相手の能力を侮って油断し、簡単に死んでしまった。

ところがその後、怒ったクリリンは、ヤムチャを殺した「サイバイマン」を、一撃でほぼ壊滅させる。

ヤムチャへの扱いがあまりにひどいのはかわいそうだと思うが、これを見た当時、私は

「簡単に勝てるなら、最初からクリリンが出ろよ、ヤムチャ死んじゃったじゃん。」と思ったのだ。

ドラゴンボールだけではない、多くのエンタテインメント作品には

「自分の実力を勘違いし、敵を侮って、ひどい目に会う」

という無能キャラが、敵味方を問わず、一種のテンプレートとして描かれている。

(出典:鳥山明 ドラゴンボール17巻 集英社)

それは、一種の死亡フラグと言っても良い。

ナッパさまも長く、ベジータの下で有能な部下だったかもしれない。

が、悟空との戦いでは完全に「無能」と化し、結果、大怪我を負い、上司のベジータに消されてしまった。

ベジータがもう少し早く悟空の実力を見極めていれば、彼は死なずに済んだかもしれない。

だから、組織や仲間は重要だ。

ヤムチャの実力不足は皆わかりきっていたはずだ。

クリリンやピッコロが、ヤムチャを「お前はここに来んな」と止めていれば、彼は死なずに済んだ。

これは、会社で同じようなシーンに遭遇したことがあるだろう。

「やる気のある新人、任せてみたら実力がなく、潰れてしまった」

と全く同一の構図なのだ。

「本人のやる気」と「仕事の結果」はほぼ関係ない。

ルーティンワークなら「やる気でカバー」が通用したかもしれないが、現代の仕事はあまりに難しいので、精神論ではどうにもならない。

仕事の遂行能力が不足している人間に仕事を任せると、周りも迷惑だが、本人はもっとつらい思いをする。

だからこそ「無能」は本人の責任ではなく、組織の責任なのである。

*

ではどうしたら「無能」をうまく扱えるだろうか。

組織から「無能」をなくせるだろうか。

無能の本質的原因は、「能力不足を認識できない、あるいは過大評価している」ことにある。

「ヤムチャは来るな」と皆がいえばよいのに、戦いに参加させるから、死んでしまう。

会社でも同じだ。

言語能力に欠けるのに、提案書を書かせるから「ひどい日本語だ」と言われた部下が恥をかく。

人の心を読む力がないのに、営業をやらせるから、成績はいつもビリ、営業会議で「やる気がない」と詰められる。

「やらせてみないと能力はわからない」という人もいるかも知れない。

だが、半年もやらせてみて、結果が出なければ「能力はない」と見るのが正しいだろう。

いや、3ヶ月でも十分かもしれない。

本人の必死の努力や、上司の指導時間を大量に投入すれば、「無能」から「並」くらいにはなるかもしれない。

だが、ドラッカーの言う通り、それは虚しい努力だ。

大抵は良い結果を産まない。

しかも、本人への気遣いなどから、状況の改善や適応が進みづらくなり、傷つく人が無数に出る。

なにより、「できない」ことを延々と突きつけられると、しまいには、病んでしまう。

鬱になる原因のほとんどは長時間労働ではなく、人前で自分の能力の無さが露呈する事にあるっていう指摘は興味深い。

確かに、仕事と自分の能力が見合ってなく、かつ短期間でどうこうできないのが心底理解出来たとき、物凄くストレスを感じる。逆に言えばどうにかなるレベルのものは大体耐えられる

— 高須賀(* ॑꒳ ॑* )⋆*⛅ (@takasuka_toki) June 24, 2017

強烈な恥や負荷を与えて人を「選別」するのが、ブラック企業なんだなあ。

とある企業のサラリーマンが、プロジェクト・チームのサブリーダーとなった。

彼はその仕事を一生懸命頑張っていたそうなのだけど、チームのプランを役員の前でプレゼンする直前にうつ病を発症してしまい、見波氏の診察をうけることとなった。

上司や同僚は「仕事が忙しすぎて鬱になってしまったのだろう」と言う風に思っていたようだけど、メンタルヘルスの専門家である見波氏いわく、彼の鬱の本当の理由は

「役員の前でプレゼンして自分の能力不足が暴かれる事の逃避行為」なのだという。

だから無能をなくすためには

1.「正確な実力の認識」

2.「能力にあった仕事の配置」

を冷徹に行うことが必要だ。

下手に上司が、いらない情を発揮し、周りと同じ仕事をやらせ続けるなどは、絶対にやってはいけない。

*

昔、あるシステム会社で「無能」とされている人がいた。

前の部門で一緒に働いていた人たちからのヒアリングをすると、皆はっきりとは言わないものの、いくつかの問題を起こし、事実上、そこを追い出されたということだ。

私はそのうちの一人に、詳しく話を聞いた。

「彼はなぜ評価が低かったのですか?具体的には何が原因なのですか?」

すると、その方は言った。

「まず、仕事が遅い。そのくせ、やってるフリだけはするので、怖くて頼めない」

「なるほど。困りますね。」

「そうなんです。ウソをつくときもあるので。バレバレなんですけどね。」

「それだけですか?」

「あとですね、間違いを指摘しても、それを素直に受け止めないんですよ。「間違っているから直して」とこちらが言うと、「間違っていると思いませんでした」とか言うんです。いいから早く直せと。」

「ほうほう。」

「あと、メールでお客さんを怒らせてしまうときも結構あります。」

「ダメですね。」

「ええ、プライドだけは高いので。本当に厄介ですよ。彼。」

私は部門長にそれを報告した。

そして後日。

部門長は彼をプログラミングや顧客対応などを行う仕事から全て外した。

本人は「スキルを伸ばしたい」と、その手の仕事を希望していたが、思い切りそれを無視した格好だ。

代わりに部門長が彼にやらせたのは

「書類チェック」や「プロジェクト報告書の集計」「記録の保管」「社内システムの改修」などの、地味で皆が「つまらない」と思っている仕事だった。

最初の私の印象は、「部門長はこの人をやめさせるつもりで、この仕事につけたのかな」だった。

そこで私は部門長に聞いた。

「どのような意図なのですか。」と。

部門長は言った。

「あいつに結果が出せる仕事はこれくらいしかない。不本意かもしれないが、それはそれで仕方ないだろう。」

*

ところがその後、彼に関する悪い噂は、徐々に聞かなくなった。

それどころか、ときに「社内システムの改修のスピードが上がった良かったのでは」という話すら聞こえてきた。

彼に対する感謝の声もちらほらあった。

私は後日、部門長にそのことを言った。

「なんか、良かったみたいですね。」と。

彼は言った。

「まあ、本人も淡々とやってるし、今の場所が合ってるんじゃないかな。」

「なるほど……。」

それ以来、私は

「必ずしも、本人の希望がかなわないことは、本人を不幸にしないのだな」と思うようになった。

また、「本人の能力に見合う場所を見つけてあげるのは、超重要な仕事の一つだな」とも、思うようになった。

*

チャレンジは重要だ。

だが、ヤムチャが「サイヤ人と戦って、世界を救いたい」と彼が思っていたら、それは不幸を招くだけだ。

でもヤムチャはおそらく、武術講師としては、悟空よりはるかに優秀だ。

常識もあるし、世間のことをよく知っている。

一般人からすれば、彼は神がかった実力を持っているし、ミスター・サタンがあれだけ稼いでいるのだから、西の都で「武術教室」でもやれば、流行るのではないかと思うこともある。

そう。場所が場所なら、彼は別に「無能」というわけではないのだ。

ちなみに、ヤムチャは36巻では「天下一武道会への出場」について、こんな事を言っている。

おとなになったなあ……ヤムチャ。

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、 メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

(2026/01/19更新)

【著者プロフィール】

◯Twitterアカウント▶安達裕哉

元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者(tinect.jp)/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。

◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(note.mu/yuyadachi)

◯安達裕哉Facebookアカウント (他社への寄稿も含めて、安達の記事をフォローできます)

◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をすべてフォローしたい方に)

◯ブログが本になりました。