ある方に、私が「記事を書いて集客しています。」と言ったら、

「ええー…大変でしょう?」と怪訝な顔で言われた。

「なぜですか?」と聞いたら、

「広告回すほうが、どう考えても効率いいですよ」という。

そのまま投げ返した。

「なぜ広告のほうが効率が良いと言えるのですか。」

「……」

彼は明瞭な答えを持っていなかった。

当然、広告が効果的、というときもあるだろう。

しかし、事情も聞かず、「効率の押し売り」は、ちょっと乱暴だ。

人間関係は効率化できない

働き方改革の影響からか、上のように「自分の考える効率」を押し付けてきたり、「効率こそ正義」との誤った信念を持つ人もいる。

だが、あまり効率効率というと、実は嫌われてしまう。

効率厨とは、最短時間でミッション・クエストなどをクリアすることしか考えてないプレイヤーのことである(中略)

ガチ勢だけでなくエンジョイ勢にも普通のプレイヤーにも効率重視のプレイスタイルを強要し非効率なプレイスタイルを徹底的に排除しようとするのが効率厨である。

自分のプレイスタイルとあわず、一緒に野良で組んだ相手を嫌だと感じても心のうちにとどめておいたり愚痴スレで愚痴るのはいいが、効率厨は自分の思い通りにならないと「ゲーム内で」暴言を吐いたり、個人チャットで徹底的に粘着をしたりと悪質な嫌がらせに走る傾向が多い。

しかも、ほとんど「効率化」できない事柄もある。

人生では、実はそれこそが重点的に、自分のリソースを配分しなければならない事項だ。

それは「人間関係を育てること」である。

例えば

友達との信頼関係。

家族の絆。

親戚づきあい。

部下の忠誠。

同僚との助け合い。

何でもいい。

とにかく、人間関係を育てることは効率化ができない。

これを知ったのは、あるテクノロジー系の企業の相談からだ。

*

その会社には、仕事はできるのだが、人望がなく多くのメンバーから、「あの人から評価されたくない」と言われてしまう課長がいた。

「彼にはなんで人望がないのかね。」

と、その上司の役員は心配していた。

彼は言った。

「私に仮説はあるのですが、先入観を安達さんに持ってもらいたくないので、ちょっと話してみていただいて、なぜ人望がないのか、感想を聞かせてもらえないですか。」

私は、そんな依頼を受けた。

後日、私はその課長と1時間ほど話をすることになった。

「今回の面談の趣旨はご存知ですか。」

「はい、評価面談のやり方を教えてもらえると言われました。」

なるほど、「面談のやり方」というオブラートに包んだ言い方をした役員は、なかなか気を回すのが得意なようだ。

ここは乗っかっておこう。

「そうです。ちなみに、評価面談では「悪い評価」を伝えるのが非常に難しいのですが、そのようなときに、気をつけていることってありますか。」

「できるだけ早く済ませることにしてます。」

「なぜですか?」

「嫌なことは、お互い早く済ませたいでしょう。」

「どれくらい時間を取りますか?」

「悪い評価のときですか?うーん……30分くらいですかね。人によっては15分くらい。」

「ありがとうございます。」

「2つ目の質問です。部下に仕事を教えてますよね。仕事を教える際にどのような手続きを踏みますか?例えば◯△業務について、新人に教えるなら、どんな具合に教えますか?」

「説明を聞いてもわからないでしょうから。まずやらせてみます。マニュアルもありますし。わからなかったら、聞けといいます。」

「今までに、質問してきた人は多いですか?」

「いえ、ほとんどいないですね。」

「皆さん優秀ですね。ほとんど間違わない?」

「そうでもないですよ。間違っている人も多いので、あとでチェックします。」

「なんでみんな質問してこないんですかね。」

「マニュアルにちゃんと書いてある間違いが多いんですよ。「マニュアル読め」ってことです。」

「なるほど。」

「3つ目の質問です。部下への指示はメールですか?それとも口頭ですか?」

「ほとんどメールとチャットですね。社外にいる人も多いので、口頭のケースは少ないです。」

「まあ、そうですよね。どんな感じで指示を出しているか、見せてもらってもいいですか?」

「いいですよ。」

私の目的は「どのように指示を出しているか」を見ることにあったが、

予想通り、彼の指示の出し方は非常に端的でわかりやすい。

「なるほど、仕事ができる人だ」と思った。

その代わり、辛辣な批判や、端的すぎる指示も多く、

部下とのやり取りの一部始終を見ると、「部下も大変そうだな……」というやり取りも多数見つかった。

*

お気づきお人もいるだろうが、まとめると、要するに彼は「温かい上司」ではなかった。

「端的に、ズバズバ言う。」

「正しく、厳しい指示が飛んでくる。」

「悪い評価も率直なので、辛辣さを感じている部下も多い」

そんな人だ。

このような人が歓迎される組織もあるのかもしれない。

が、少なくともこの会社においては、部下たちに「冷たい人」と認識されているのは間違いなかった。

私は役員にそのコメントを伝え、部下に出している指示のスクリーンショットや、評価面談の様子などをまとめて渡した。

「私はこう言う人、嫌いではないですが、つらいと感じる部下も多いでしょうね。」

役員は頷いた。

「まあ、そうですよね。実は社内で調査をしたのですが、彼、圧倒的に「不親切だ」という評価が多いんですよ。部署の成績はいいので、「最小限のコミュニケーションで最大の成果を出す」という意味では、素晴らしいのですが……。」

「そう言う人って、人望はないですよね。」

「そのとおりです。ただ、彼は彼で「余計なコミュニケーションは不要」と考えているようで、どうしたものかと。」

私は正直に言った。

「正直、業績に差し支えないなら、放っといてもいいと思いますが。」

「んー……そうなんですが。「あの人に評価されたくない」っていうのは、対処が厄介でして。」

「まあ、世の中は感情で回ってますから。でもたしかに、彼を部長・役員クラスに引き上げたいなら、このままでは厳しいかと。気の回し方は、上に立つ人なら、わかっていないとダメですね。」

「まさにそこだよ。彼はもっと人に時間を使わないとダメなんだけどね……。」

人から信頼を得るには時間がかかるが「会う」だけでも良い

私はこのような依頼があると、いつも、ピーター・ドラッカーの金言を思い出す。

「人から信頼を得るには時間がかかる」と。

人のために時間を数分使うことはまったく非生産的である。何かを伝えるにはまとまった時間が必要である。

方向づけや計画や仕事の仕方について一五分で話せると思っている者は、単にそう思い込んでいるだけである。

肝心なことをわからせ何かを変えたいのであれば一時間はかかる。何らかの人間関係を築くには、はるかに多くの時間を必要とする。

(中略)

成果をあげる組織では、トップマネジメントが意識して時間を割き、時には新入社員に対してまで、あなたの仕事について私は何を知らなければならないか、この組織について何か気になることはないか、われわれが手をつけていない機会はどこにあるか、気づいていない危険はどこにあるか、私に聞きたいことは何かとじっくり聞いている。

要は単純に「もっと部下に時間を使え。話をしろ」という話だが、紛れもなく本質だ。

しかも、「遠くの親戚より近くの他人」というように、要するに「普段から一緒に過ごしている人、会話している人」というのは、それだけで「信頼感」が生まれる。

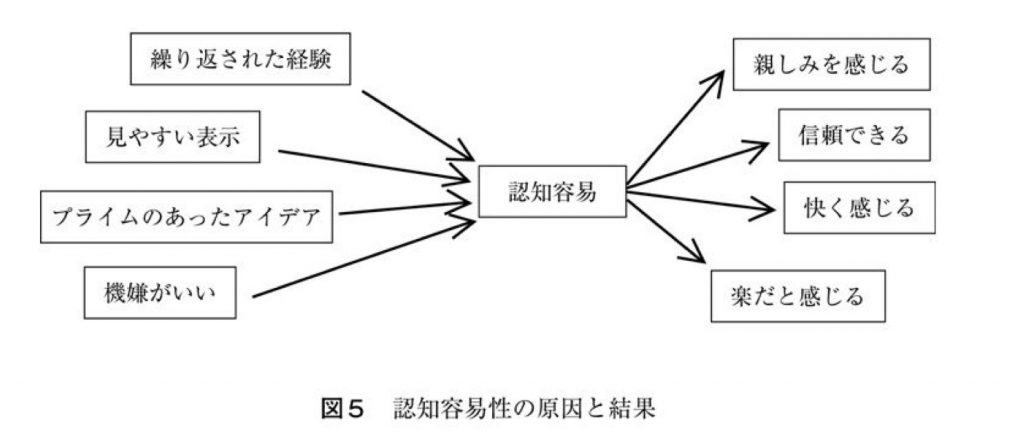

これは行動経済学的にも「繰り返し会うだけで、親しみを感じる」という、人間の根源的な性向として知られる。

(出典:ダニエル・カーネマン ファスト&スロー 早川書房)

「単純接触効果」として知られるこの現象は、恐ろしいことに、自らの意識とは全く関係のないレベルで行われる。

単純接触効果は、意識的ななじみの経験には依存しない。

それどころかこの効果は、まったく意識とは関係がない。単語や写真があまりに短時間で反復され、何か見せられたことに気づきもしないような場合ですら、この効果は認められ、結局はいちばんひんぱんに見せられた単語や写真ほど好きになる。

つまり、マネジャーは信頼を得たくば、部下と時間を共に過ごすことだ。

「人への信頼感」の基盤は、「その人にかけた時間」に依存する。

大切な人に精一杯の時間を使おう

ということは、家族、友人、上司、同僚との付き合い方は、単に「時間配分」の問題だと言える。。

配分を小さくすれば、それだけ疎遠になる。

配分を大きくすれば、それだけ親密になる。

それを選択するのは「自分」にほかならない。

そう、ここから導かれるのは、必然的に

「仕事にかまけて、家族をおろそかにすれば、100%自分に跳ね返ってくる」という事実だ。

パートナーや、子供に時間を割いているだろうか?

短期的には、時間を十分割かなくても、今までの信頼残高があれば、多少は大目に見てもらえるだろう。

だが、それに甘えていると、取り返しのつかないことになる。

20年、家族を顧みなかった結果、

「婚姻という契約関係があるだけの他人」

「血縁というつながりがあるだけの他人」

しか、自分の周りに残らないかもしれないのだ。

大切な人に、使える限り、精一杯の時間を使おう。

人生で本当に大事なことは、得るのにとても時間がかかるのだ。

ティネクト(Books&Apps運営会社)提供オンラインラジオ第6回目のお知らせ。

<本音オンラインラジオ MASSYS’S BAR>

第6回 地方創生×事業再生

再生現場のリアルから見えた、“経営企画”の本質とは【ご視聴方法】

ティネクト本音オンラインラジオ会員登録ページよりご登録ください。ご登録後に視聴リンクをお送りいたします。

当日はzoomによる動画視聴もしくは音声のみでも楽しめる内容となっております。

【今回のトーク概要】

- 0. オープニング(5分)

自己紹介とテーマ提示:「地方創生 × 事業再生」=「実行できる経営企画」 - 1. 事業再生の現場から(20分)

保育事業再生のリアル/行政交渉/人材難/資金繰り/制度整備の具体例 - 2. 地方創生と事業再生(10分)

再生支援は地方創生の基礎。経営の“仕組み”の欠如が疲弊を生む - 3. 一般論としての「経営企画」とは(5分)

経営戦略・KPI設計・IRなど中小企業とのギャップを解説 - 4. 中小企業における経営企画の翻訳(10分)

「当たり前を実行可能な形に翻訳する」方法論 - 5. 経営企画の三原則(5分)

数字を見える化/仕組みで回す/翻訳して実行する - 6. まとめ(5分)

経営企画は中小企業の“未来をつくる技術”

【ゲスト】

鍵政 達也(かぎまさ たつや)氏

ExePro Partner代表 経営コンサルタント

兵庫県神戸市出身。慶應義塾大学経済学部卒業。3児の父。

高校三年生まで「理系」として過ごすも、自身の理系としての将来に魅力を感じなくなり、好きだった数学で受験が可能な経済学部に進学。大学生活では飲食業のアルバイトで「商売」の面白さに気付き調理師免許を取得するまでのめり込む。

卒業後、株式会社船井総合研究所にて中小企業の経営コンサルティング業務(メインクライアントは飲食業、保育サービス業など)に従事。日本全国への出張や上海子会社でのプロジェクトマネジメントなど1年で休みが数日という日々を過ごす。

株式会社日本総合研究所(三井住友FG)に転職し、スタートアップ支援、新規事業開発支援、業務改革支援、ビジネスデューデリジェンスなどの中堅~大企業向けコンサルティング業務に従事。

その後、事業承継・再生案件において保育所運営会社の代表取締役に就任し、事業再生を行う。賞与未払いの倒産寸前の状況から4年で売上2倍・黒字化を達成。

現在は、再建企業の取締役として経営企画業務を担当する傍ら、経営コンサルタント×経営者の経験を活かして、経営の「見える化」と「やるべきごとの言語化」と実行の伴走支援を行うコンサルタントとして活動している。

【パーソナリティ】

倉増 京平(くらまし きょうへい)

ティネクト株式会社 取締役 / 株式会社ライフ&ワーク 代表取締役 / 一般社団法人インディペンデント・プロデューサーズ・ギルド 代表理事

顧客企業のデジタル領域におけるマーケティングサポートを長く手掛ける。新たなビジネスモデルの創出と事業展開に注力し、コンテンツマーケティングの分野で深い知見と経験を積む。

コロナ以降、地方企業のマーケティング支援を数多く手掛け、デジタル・トランスフォーメーションを促進する役割を果たす。2023年以降、生成AIをマーケティングの現場で実践的に活用する機会を増やし、AIとマーケティングの融合による新たな価値創造に挑戦している。

ご視聴登録は こちらのリンク からお願いします。

(2025/7/14更新)

【著者プロフィール】

◯Twitterアカウント

元Deloitteコンサルタント/現ビジネスメディアBooks&Apps管理人/オウンドメディア支援のティネクト創業者(tinect.jp)/ 能力、企業、組織、マーケティング、マネジメント、生産性、知識労働、格差について。

◯有料noteでメディア運営・ライティングノウハウ発信中(note.mu/yuyadachi)

◯安達裕哉Facebookアカウント (他社への寄稿も含めて、安達の記事をフォローできます)

◯Books&Appsフェイスブックページ(Books&Appsの記事をすべてフォローしたい方に)

◯ブログが本になりました。