前職は、とにかく同時並行で多くの仕事をすすめることを求められた。コンサルタントのキャリアにおける最初の関門はマネジャーになれるかなれないか、であったが、そのマネジャーになるための条件の一つに、

「どれだけたくさんの仕事を、品質を保って回せるか」

というものがあった。

もちろん、マネジャーに昇進すればそれで終わり、ではなく出世すればするほど、同時タスクが増える。

一つの部門を任されると、マーケティング、営業、コンサル、人材育成、採用、新規事業、執筆など、恐ろしく様々な仕事をそれなりのクオリティでこなす必要があった。

「あまり多くの仕事を抱えてはいけない」と言われたりするが、そんな贅沢を言っていられる場合ではなかった。

当然、当時私はマネジャーになるために必死になって「同時に多くの仕事を回す技術」を学ぼうとした。

もちろん、仕事の進め方は人それぞれであり、正解はない。

ただ、社内外の数多くの「エース級人材」、彼らが社内外から信頼され「わかりました、引き受けましょう」と言える力の源泉は、「同時並行の力」であったと思う。

彼らの同時に複数の仕事をこなすスキルには5つの要素がある。

1.時間を創りだす技術

何よりも重要なのは、時間を管理する能力である。いや、管理するというより「創りだす」といったほうが正解かもしれない。

時間を創りだすために彼らは何をしていたのか。

ひとつ目は、重要な仕事に対しては時間を先に確保すること。彼らが最も嫌うのは「時間のあるときにやろう」という言葉だ。かれらは先に時間を確保し、あらかじめ割り当てた時間の中で効率よく仕事を行う。

ふたつ目。時間は大きくまとめればまとめるほど価値が高い※1。細切れの時間を作らず、時間を大きくまとめることを彼らは行う。また、雑用は大きくまとめてある時間の合間、「スキマ時間」に行う。

みっつ目。彼らは作業の正確な記録をとる。そして、作業時間の見積もり精度の向上や、生産性の向上目標としてその記録をつかう。

これらのことが「なぜ彼らは、私と同じ24時間しか無いのに、あれほど多くの仕事ができるのか?」に対する解である。

2.仕事を細分化する技術

「時間を創りだす」ことを支える技術である。多くの仕事は大きすぎて扱いにくく、何をやればよいのかが明確になっていない。これでは、せっかく時間を創りだしても、効率よく仕事をこなすことができない。

そこで、仕事を細分化する。仕事の細分化により、仕事は扱いやすく、より見通しがつき、そして成果が明確になる。

仕事の細分化の手順は下の記事をご参考としていただきたい。

3.仕事の優先度を決める技術

仕事の優先度付けにおいて、「重要度と緊急度」のマトリクスを作り、重要で緊急なものから行え、という話が一般的である。

だが実際にはあまりそのようなことで優先度をつけている人はあまりいない。なぜなら、実情とそぐわないからだ。

実際には緊急の仕事=重要な仕事と、殆どの人が認識しており、緊急の仕事が発生している時点で、優先度はすでについている。

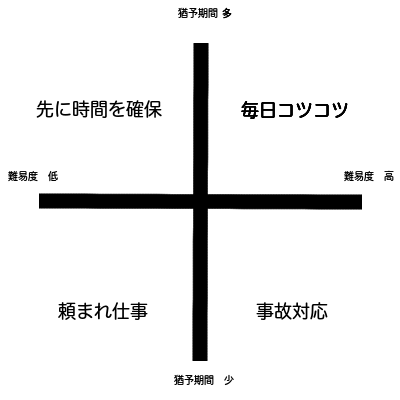

そうではなく、仕事の優先度づけは、実際には「期間」と「難易度」以下のとおりにしたほうが、結果的に慌てずに済む。

【毎日コツコツゾーン】 猶予期間が長く、難易度が高い仕事。最優先で毎日時間を確保すべきゾーン。

【先に時間を確保ゾーン】 難易度が低いが、タカをくくって先送りにしているとあっという間に猶予が無くなるケースが多い仕事。猶予期間の少ない仕事に引っ張られないようにする。この仕事を失敗すると、信用を失う仕事。

【事故対応ゾーン】 難易度が高く、猶予が著しく短い、いわば【クレーム対応】のような仕事。この仕事が多くなる時は、 一度仕事のやり方、進め方を見直す必要がある。

【頼まれ仕事ゾーン】 基本的に人から頼まれる仕事はこのゾーンに入ることが多い。「今日中にできる?」や「明日までにお願い」などの 定型的作業。 【毎日コツコツ】や【先に時間を確保】のしごとが少ない時のみ、引き受けよう。

参考:仕事の優先度の本質とは何か。期間と難易度で分類すべし。(外部サイトへの寄稿)

4.人に任せる技術

同時並行で仕事をすすめるためには、どうしても人に依頼しなければならない時がある。だが、人に仕事を任せるためには、5つのことを決める必要がある。

1.方針

なぜこの仕事をやらなくてはいけないのか、ゴールはどこか。期待は何か、そういった最上位の概念を与えなくては本当に単純な作業しか任せることはできない。

頼む仕事が高度であればあるほど、方針が意味を持ってくる。

2.裁量の与え方

困ったときに、どこまで自分で判断してよいか?がわからないと、作業者は常に上に判断を仰ぐ必要が有るため、効率が著しく落ちる。

「ここで迷ったら聞きなさい」「ここは自分で判断して良い」という判断の基準をしっかりと与える。

3.仕事の範囲・品質の管理

最終成果物のイメージをきちんと伝え、変更がある場合には相手にそれを細大漏らさず通知必要がある。人をつかうのが上手い人は、たいてい口頭ではなく、箇条書きもしくは判断基準、チェックリストなどを使わせていた。

4.進捗管理

報告の方法については、かならず取り決めをしていた。◯◯の形式で、1周間に1回、と言った形で期間とフォーマットを決めてしまえば、進捗管理はできる。

参考:尊敬する上司に教えてもらった、「仕事を任されたら何をすべきか」8箇条

5.ツール利用

人にもよるが、たいていのエース級人材は、何らかの仕事管理ツールを持っていた。

・タスク管理ツールの使い方

・ノートの取り方

・手帳の使い方

・メーラー、メッセンジャーの使い方

・スケジューラの使い方

大抵の人が実践していたのは上のようなジャンルだ。

参考:カレンダーとwebメールだけを使い、 最小限の努力でマルチタスクをきっちりこなす方法

以上、いままでの記事のまとめと合わせて、ご参考としていただきたい。

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

・筆者Facebookアカウント https://www.facebook.com/yuya.adachi.58 (フォローしていただければ、最新の記事をタイムラインにお届けします))

・大学・研究の楽しさを伝える、【大学探訪記】をはじめました。

【大学探訪記 Vol.14】建築材料ならお任せ!俺たちコンクリート研究チーム。

【大学探訪記 Vol.13】ビルやダムなどの巨大なコンクリート構造物を長持ちさせるにはどうしたら良いのか?

【大学探訪記 Vol.12】R社に就職が決まってしまう大学生とは

・仕事の楽しさを伝える、【仕事のチカラ】をはじめました。

【仕事のチカラ Vol.1】「新しい働き方」を演出していく。そんな仕事です。

・ブログが本になりました。

(Photo:katie weilbacher)

※1 マネジメント ダイヤモンド社