就活シーズンなので、最近は面接をする機会が非常に多い。

そんな中、幾つかのことに気づかされる。

「最近の学生は勉強していない」というのは嘘だということ。(結構勉強している)

「話を盛る」学生は、意外に少ないということ。(突っ込むと、結構正直に話してくれる)

「自己アピール」は、たしかにアルバイトとサークルの話が多いということ。(まあ、学生だから当然かも)

そして、中でもいちばん面白いと思ったのが、「協調性」に関する話だ。

面接の中で「協調性」を強く打ち出す学生は結構多い。企業側が「協調性」を重視していると聴いて、面接対策をしてきているのかもしれない。

しかし、ここには企業と学生の間で齟齬がある。

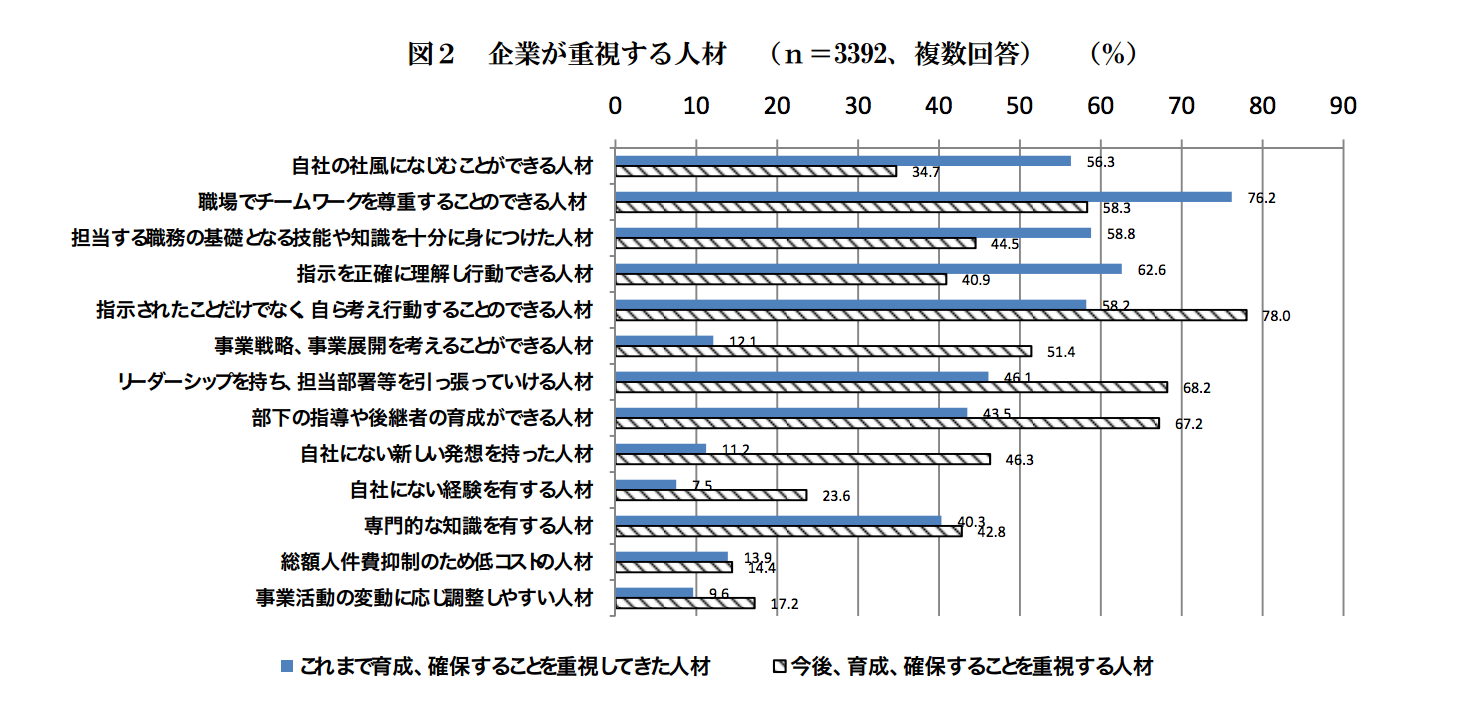

実は、最近では企業側も昔ほど「協調性」を重視しなくなってきているのだ。それは、データにも現れていている。

(データ出典:労働政策研究・研修機構 http://www.jil.go.jp/press/documents/20110620.pdf)

見ると、今までは「社風に馴染める」「チームワークを尊重できる」を重視していた企業が、「リーダーシップを持っている」「自分で考えて行動できる」を重視するように切り替わってきていることがわかる。

だが、これだけを見て

「企業は協調性を重視しなくなっている」

とするのは、早計である。

実際、相変わらず、仕事をする上で「チームワーク」は重要だ。様々な知識を持つ人達を統合し、巻き込んでいかなければ成果が上がらないのは、今も昔もさほど変わらない。

実は、上の結果は「企業が成果志向になってきている」ということを示している。

つまり、「チームワーク」「協調性」は目的ではなく、「手段」にすぎないと、企業は考えだしている。端的に言えば、「結果を出してナンボでしょ」と言い始めているのである。

だから、「事業戦略、事業展開を考えられる」という項目が大幅に伸びている。

昔の会社員は、「時間をつかって働けば結果を出すことができた」ので、職場の輪を乱さないことが求められた。

今はそうではない。「時間を使おうが、使うまいが、成果を出すことが重要だ」と企業は言っている。

こういった状況にもかかわらず、学生さんは相変わらず、

「チームの和を乱さないように、注意しました」

「雰囲気を壊さないように、皆に配慮しました」

「喧嘩が起きないように、いろいろな人に話をして回りました」

と言った、昔ながらの企業が求める「協調性」をアピールしている人が多い。

言い換えれば、「わたしは付和雷同する人間です」といったアピールをする学生が多いということだ。

しかし、今の面接担当者は逆に「うーん……微妙だな……」となってしまうのである。

では、企業が求めている真の意味での「協調性」とは何か。

それは、上に挙げたように「手段としての協調性」である。

例えば面接で、面接官の一人が学生に

「自分の強みを教えていただけますか?」

と聞いた。

すると一人の学生がこんな話をしていた。

詳細はちょっと怪しいのだが、こんな趣旨だった。

「わたしは音楽サークルに在籍していました。雰囲気は悪くなかったのですが、練習などが非常にヌルく、先輩にもあまり向上心が見られませんでした。お陰で期待していた新人が、辞めてしまうことが結構あったのです。それがわたしは不満でした。」

「ほう。それでどうしたのですか?」

「まず目標を皆で共有しました。幸いにも部長はわたしの不満をわかってくれたので、部長が「大会で良い成績を取ろう」と決意したので、わたしはそれを皆に語って回りました。」

「嫌がられたんじゃないですか?」

「はい(笑)でも、ヌルくやっても、真のチームワークは生まれないと思います。部長に練習時間を伸ばすことを提言し、無断欠席や遅刻には叱責をし、「上を目指す」という活動を地道にやりました。」

「なるほど。」

「はい、練習に来ない人を、自宅まで迎えに行ったこともありました。「ウザい」と言われましたが、結局練習を真面目にやりだすと、面白くなってくるんです。サークルの結束は逆に固くなりました。」

「いいんですね。」

「はい。ですからわたしはチームワークができることが強みです。」

これを「チームワーク」と言える学生はなかなかいないはずだ。

しかし、これこそが企業が求めている「チームワーク」である。

真の「協調性」とは、やる気のない人間たちに迎合することではないし、波風を立てないことでもない。

皆のやる気を引き出し、リーダーを助けてチームの結束を固める活動ができることを、協調性と呼ぶのである。

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

【著者プロフィール】

・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)

・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント

・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ

・ブログが本になりました。

・「「仕事ができるやつ」になる最短の道」のオーディオブックもできました!

(Photo:Dawn (Willis) Manser)