もしあなたが経営者、もしくはマネジャー、管理職であれば、従業員の幸福度には関心を持たざるをえないだろう。

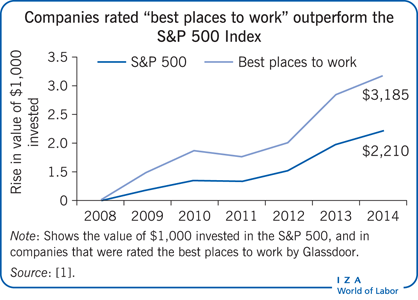

なぜなら、「幸福な従業員」は、高いパフォーマンスと関係があると、多くのエビデンスが示しているからだ。

幸福度の高い労働者ほど生産性が高いのか?(独立行政法人経済産業研究所)

実験室の中での研究や実世界で得られるエビデンスはいずれも従業員の健康に注意を払うことは企業にとって有益であることを示している。

幸福感は努力を促し、質に影響を及ぼすことなく生産量を拡大し、生産性が向上するようである。一時的な幸福感の上昇や根底にある幸福感の長期的な変化は生産性向上と関連している。

先日の記事においても、幸せな人でなければ、だれかを幸せにはできない、という話が述べられていた。

全くそのとおりであると思う。

“Happy people make happy horse.” 自分自身がまず幸せじゃないと、他者を幸せにすることは難しい。

藤澤和雄調教師は、若い頃から競馬関係の仕事を志していたわけではなくて、大学で教職の資格を得たものの、自分に教師は向いていないのではないか、と感じて、半ば「自分さがし」のように父親の友人の牧場で手伝いをするようになったそうです。

そんななかで、馬や競馬への興味を抱くようになった藤澤青年は、アイルランドの名門厩舎に留学します。

留学とはいっても、言葉の壁や技術の差、考え方の違いがあって、苦労も多かったそうですが、現地のスタッフからこんな言葉を聞いたのが印象に残っていると著書にありました。

“Happy people make happy horse.”

日本でもアイルランドでも、馬に対して真摯に接するのは同じだけれど、アイルランドでは、馬が主役であるのはもちろんですが、厩舎で働く人間が“Happy”であることを重視していたのです。

成果をタテに従業員を追い詰めても、雑な仕事が無駄にたくさんこなされるのが関の山であり、本質的には従業員のパフォーマンスは上がらない。

従業員を使うのがうまい経営者は、従業員たちの「幸福」に注意を払うことを厭わないのである。

従業員を幸せに保つにはどうしたら良いのか?

そこで気になるのは、「従業員を幸せに保つにはどうしたら良いのか?」というテーマである。

一つには、「思い切って給料を高くすれば、従業員の幸福度が上がって、仕事のパフォーマンスを上がるよ」という意見がある。

しかしまた他方では、私の知る経営者はこんなことを言っている。

「優しくすると、従業員は逆に怠けるようになる。給料を上げれば、もっとよこせと騒ぐ。従業員は「ちょっと厳しい」という待遇ぐらいが最もパフォーマンスが良いのだ。」

一体どちらが正しいのだろうか。

幸福経済学を専門とする行動経済学者、ナッターヴート(ニック)・ポータヴィーは、「幸福」について、著書の中で次のように述べている。

収入で幸福を買うことは確かにできる(みんなが考えているほどではないが)。

だが、自身の収入の増加にどのくらいの期間で順応するかについては、あまり知られていない。

3人の幸福の専門家、インペリアル・カレッジ・ロンドンの経済学者であるロバート・マカロック、ドイツのジョン・ハイスケン=デニュー、フェンシングの元オリンピック・アルゼンチン代表であり現在ではハーバード・ビジネススクールの教授であるラファエル・ディ・テラは、そのことを解明しようとした。

例のドイツの長期的データを使って、世帯収入の50パーセント増に人々が完全に慣れるまでにはたった4年しかかからないということを彼らは明らかにした。

驚くべきことに、世帯収入が50%も伸びたとしても、その効果は4年しか持たない。

具体的に言えば、年収400万円の人が、年収600万円となったとしても、それはたった4年で「慣れて」しまう。

この結果を知れば、「思い切って給料を上げて、従業員を幸福にする」のは、いささかコストパフォーマンスが悪いという結論となるだろう。

さらに、ニック・ポータヴィーは「お金よりも「自分の順位」のほうが意味を持つ」と述べる。

幸福をお金で買うことができるのは事実だが、自分に関わる他人の収入が高ければ高いほど自身の絶対的な収入では満足できなくなるのだ。

なんてことだ。相対的な収入はジグソーパズルの小さな1ピースにしかすぎず、もっと気にかけていることを代弁しているのだ。人々が実際に気にかけているのは、関わりのあるグループにおける自分の順位なのだ。

(中略)

人は自身の順位自体に価値を置くということだ。そして、得られる幸福度に関して言えば、おそらく順位の意義は絶対的な収入をも上回る。

以上のことからわかるのは、次のことである。

・給与は、少しずつ、できるだけ小刻みに上げ、幸福が持続する期間を長くすること。

・パフォーマンスの高い人には、社内の他の人との「差」を明確につけること。例えば肩書、地位を与えるほうが従業員の幸福は長く持続する。

そう考えれば、毎年わずかながら少しずつ昇給が行われ、同期の中でもほんのすこしずつ「差」がつく、年功型賃金は、従業員の幸福感を生み出す装置としては非常に優れていることがわかる。

また「かなり優秀で、手放したくない」という社員については、少々の昇給を行ったところで大した意味はない。

事実、ノーベル経済学賞を受賞した認知心理学者のダニエル・カーネマンは、著書の中で次のように述べる。

もうそれ以上は幸福感を味わえないという所得の閾値は、物価の高い地域では、年間世帯所得ベースで約七万五〇〇〇ドルだった(物価の低い地域ではもうすこし少ないだろう)。この閾値を超えると、所得に伴う幸福感の増え方は、平均してなんとゼロになる。

7万5千ドルといえば、現在では日本円で800万円ちょっとだ。

この水準を上回る給与を既に得ているような「上位層」は、年収が1000万円になろうと、1200万円になろうと、大した意味を感じない可能性が高い。

逆に、経営者が「1000万も払っているのだからやる気を出してくれるだろう」と勘違いをしている可能性が高い。

その場合、彼に幸福感を感じてもらうには、

・役員などの地位を与える

・ストックオプションを用意し「資本家」の一人に加える

・世の中の「順位」に即した相応の報酬、2000万円、3000万円という、サラリーマンの域を超えた報酬を用意する

(報酬は、しきい値を超えると「ステータス」として扱われる。)

と言った手段を用意する必要がある。

余談だが、「リストラ」「降格」「減俸」などの社員にとっての不利益は、逆に一気にやってしまわなければならない。

なぜならば、ダニエル・カーネマンらの研究により「損失」は「利得」よりも、より強く感じるとわかっているからだ。

損失回避とは簡単に言うと、利益を得るよりも損失を避けることを選ぶ強い傾向のことだ。言い換えると、勝利と敗北が幸福に与える影響は明らかに同じではないということだ。私たちは勝つことが好きだ。だが、敗北を嫌う気持ちのほうがもっと強い。

(中略)

ふたつの選択肢が示されたときには、その利益の違いよりも不利益の違いのほうが影響力が大きいということだ。このため、人々は今より条件が悪くなる側面に対してより敏感になる。

100万円を失うのと、100万円を得るのとを比較すると、100万円を得る喜びでは、100万円を失う痛みをカバーすることはできない。また、リストラなどの「敗北感」は、回復までに非常に時間がかかる。

こう考えると、今話題の「働き方改革」があまり支持されないのも、「長時間労働が減った」という幸福感に比べて「もらえていた残業代が減った」という痛みのほうが大きいからではないだろうか。

ダラダラと少しずつ社員の給料を下げ続けたり、毎年ボーナスの額が下がっていくといった状況は、従業員を極めて不幸にするのである。

マキアヴェリは「君主論」の中で、次のように述べた。

要するに、加害行為は、一気にやってしまわなくてはいけない。そうすることで、人にそれほど苦汁をなめさせなければ、それだけ人の憾みを買わずにすむ。

これに引きかえ、恩恵は、よりよく人に味わってもらうように、小出しにやらなくてはいけない。

要するに、この一言が、「報酬」と「幸福」に関してのすべてを示していると言えよう。

マキアヴェリの透徹した一言には、頭が下がるばかりである。

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

【著者プロフィール】

・安達裕哉Facebookアカウント (安達の最新記事をフォローできます)

・編集部がつぶやくBooks&AppsTwitterアカウント

・すべての最新記事をチェックできるBooks&Appsフェイスブックページ

・ブログが本になりました。

・「「仕事ができるやつ」になる最短の道」のオーディオブックもできました!

(Photo:nist6dh)