ブラック企業には一風変わった、『愉快なノウハウ』がある。

例えば『給与が少ない』『休みも無い』そんな劣悪な環境なのに、ナゼか、長年ブラック企業で働いてしまう社員がいるのはナゼか?

「暴力や恫喝で社員を縛り付けているだけだろう?」と、安易に思い込んでいる人もまだまだ多い。

しかし数々のブラック企業を渡り歩いてきた私が思うに、そんなクソブラック企業がまかり通るのは

『人と人を鎖でつなぐのが上手いから』だと思う。

数年前のある日、『ブラック営業会社』だったわが社に、40歳を過ぎた中年男性が入社してきた。

これには当時、営業課長だった私も困惑しました。

なにせ社内の平均年齢は25歳前後。まだ10代の社員もチラホラいた。

40代なんて……ヘタをすれば自分の父親と変わらないような年齢。

新人は「本日よりお世話になります!」と深々と頭を下げて、皆の前で元気よく挨拶はしてくれたものの……

私も同僚たちも(どう接したものか?)と困惑しました。

とはいえ私は営業課長でしたから、先陣を切ってコミュニケーションを取りに行きました。

しかし新人との会話は弾むわけでも無く、

何度話しかけても・・こう・・ギコチナク終わってしまう。

周りの同僚も気を使って新人に話しかけたのですが……

やはり『世代の壁』のせいなのか?同じ結果に終わる。

案の定、40代の新人は……

若者があふれ返る社内で孤立してしまった。

ここは職場ですから、もちろん社員同士が友達になる必要はないけれど、

社員同士が仲良くなれば離職率は格段に下がる。

だから会社としては、社員同士は出来る限り仲良くして欲しい。

そして個人的にも『社内で孤立する辛さ』は、身に染みてよくわかっている。

なんとか新人が社内の輪に入れるようにしてあげたかった。

新人が入社してから1週間を過ぎた頃、ブラック社長に相談を持ち掛けました。

「どうすれば40代の新人を会社に馴染ませることが出来ますか?」と。

社長は即答しました。

「じゃ~明日から新人を工場長って呼ぼうか!」

「えっ?」

全く意味がわからなかった。

確かに40代の新人の前職は『工場作業員』

しかし工場長ではありません……

(社長は一体何を考えているのか?)

しかし次の日の朝。社長が大きな声で

「工場長!」

と新人に話かけたのを見て、その真意を感じ取りました。

唐突に工場長と呼ばれた新人は、

「えっ?え??」と困惑しながら薄く笑っている。

すると社長は社員のAを「おーい!」と呼び出して……

「Aも前に工場にいたんだよね?」と話題を振りながら、元工場作業員同士の会話を盛り上げました。

このやり取りを見て

(うまい!)と私は思いました。

何よりも工場長という『あだ名のチョイス』が上手い。

40代である新人のプライドを傷つけず、そしてどことなく親近感が沸くフレーズ。

『工場長』

気づけば若い社員たちは、自分よりも遥かに年上の新人のことを、

「工場長!」「工場長!」

と親しげに呼ぶようになっていました。

『たったそれだけ』の事なのに……社員同士の距離は以前よりグッと近くなった。

ブラック社長はコレを『キャラ付け』と呼んでいました。

どうもブラック企業界隈では、よく見かける手法だそうです。

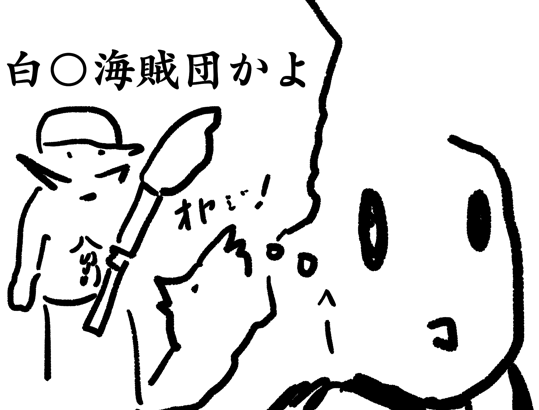

これはブラック同僚から聞いたブラック話なのですが、社員同士を

「お父さん」「お母さん」「お姉ちゃん」「お兄ちゃん」と呼ばせて『家族ごっこ』をさせるような会社もあるらしい。

社員同士を鎖でつなげて離職率を下げるための、『キャラ付け』の一種でしょう。

ただ……この家族ごっこを見た同僚は、

「キモすぎて、そっこーで辞めた!」

と言っていました。

……確かに人によるのかもしれませんが、私も上司のことを「お父さん」と呼ぶことには抵抗がある。

……これも一歩間違えばパワハラ、セクハラともなりますが……言葉の選択さえ間違えなければ、『キャラ付け』は社内の人間関係を円滑にする、愉快なノウハウでは無いでしょうか?

製薬・バイオ企業の生成AI導入は、「試行」から「実利」を問うフェーズへと移行しています。 (2026/01/19更新)

単なる理論ではなく、現場で成果を出す生成AI活用の“実装方法”を知りたい方に最適なウェビナーです。

本セミナーでは、製薬・バイオ企業でのPoC(概念検証)から得られた実データとノウハウを元に、「どこにAIが効くのか」「どこが難しいのか」を明確に解説します。

【開催概要】

・開催日:2026年2月12日(木)

・時間:12:00〜13:00

・形式:オンライン(Zoom/ログイン不要)

・参加費:無料(定員150名)

本セミナーでは、13チームのPoCで時間を50〜80%削減したノウハウを余すことなく共有します。適用可否の見極め、評価設計、失敗領域への対応方法、全社展開のガバナンス設計まで、実践的な内容です。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

・製薬・バイオ・化学業界のDX/業務改革担当者

・AI導入プロジェクト責任者・企画部門・法務・人事などの全社展開担当者

・PoC設計や効果測定の「型」を学びたい方

・自社の生成AI活用を確実な成果につなげたい実務担当者

【セミナーの内容】

・生成AIの“適用可否”を短期間で見切る方法(PoC設計・評価の型)

・現場で成果を出すAI活用ノウハウ(バックキャスティング/プロンプト構造化 等)

・適用が難しい領域(PowerPoint・OCR 等)の整理と次の打ち手への転換

・横展開に向けたガバナンス設計とナレッジ共有

【登壇者】

奥田 真輔 氏

システム開発やITコンサルティングを経て、

外資系製薬企業で15年以上のITビジネスパートナーとして人事からコマーシャル、

メディカルなど製薬企業の様々な分野のプロジェクトに携わる。

現在はネクセラファーマ株式会社で、システムだけではなく、企業風土改革や業務改善をリードし、

日本発グローバルバイオ製薬企業にむけて、同社の成長基盤の構築に尽力している。

岡田 雄太(ワークワンダース株式会社 CTO)

野村総合研究所に新卒入社後、証券総合バックオフィスシステムやオンライントレードシステムなどの開発に従事。

その後、8 Securities(現SoFi Hong Kong)へ出向し、日本人唯一のエンジニアとして国際的なプロジェクトに携わる。

BOOSTRYでは信託銀行向けSaaSの立ち上げと成長を牽引。

WiseVineではCTOとして開発組織を30名規模に拡大し、プロダクト開発を推進。

2025年4月よりワークワンダース株式会社CTOに就任。AI活用を中心とした開発支援をリードする。

【お申込み・詳細】

こちらのウェビナー申込ページをご覧ください。

【プロフィール】

著者名:ハルオサン

18歳で警察官をクビになってから、社会の闇をさまよい続けた結果、こんなことを書いて生活するようになってしまいました。

『警察官クビになってからブログ』⇒keikubi.co